El escultor italiano-venezolano Aldo Macor. Fotografía cedida por Leila Macor.

Destacadas

Especiales

Por Prodavinci

Te puede interesar

¿Es inútil comparar las tasas de mortalidad por coronavirus?

Por Zulfikar Abbany y Charli Shield

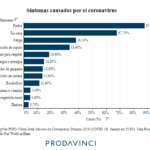

¿Cuáles son los síntomas del nuevo coronavirus?

Por Salvador Benasayag

¿Cómo ayudar y proteger a las personas mayores durante la cuarentena por COVID-19?

Por Indira Rojas

¿Cómo reacciona el sistema inmunológico al COVID-19?

Por Félix J. Tapia

Los más leídos

Un anuncio a la distancia que uno no tiene más remedio que creer. Una llamada telefónica y todo cambia. Y luego llega un certificado de defunción por email que me reenvía mi hermano. Y eso es todo. Esa es la muerte ahora. Un email. Nos dieron unas cenizas que también tenemos que confiar que son las de papá. ¿Le habrá dado alguien la mano cuando se moría? ¿Habrán tenido la compasión de mentirle, de decirle “soy yo” cuando me llamaba, cuando llamaba a mamá, a mis hermanos? ¿Le habrán dicho que estábamos todos allí con él, cuando tenía miedo, rodeado de rostros enmascarados, desconocidos, que en su delirio él creía que eran sus secuestradores?

El escultor italiano-venezolano Aldo Macor murió en Chile el 4 de julio a los 92 años. Dos semanas antes lo habían diagnosticado de covid-19 y no podía respirar. Aún así, entre el pánico y el dolor, seguía siendo simpático. Me hacía reír a carcajadas y lo hizo hasta la última vez que hablamos, el día antes de que muriera. Me pidió que le preparara un negroni y aceptó que probablemente me lo iba a terminar tomando yo, “como siempre”. Fue una charla por WhatsApp video, yo en mi confinamiento en Miami y él en el suyo, en Santiago. La enfermera me había llamado para aprovechar que estaba despierto y lúcido.

Me gustó que se fuera así, pidiendo un negroni, el coctel que él convirtió en mi favorito desde que me lo preparaba con su shaker de plata en Caracas, cuando yo era adolescente, en una cultura, un tiempo y un lugar en los que no estaba mal visto que los menores de edad bebieran alcohol.

Era nuestro trago. Aquí tengo el shaker.

Vivió hasta sus 27 años en Roma, luego cinco décadas en Venezuela, una en Uruguay y los últimos cuatro años en Chile. Hablaba criollo venezolano con fuerte acento italiano. Era buen mozo, mentiroso, cuentero y cautivador. Tenía tanto conocimiento de cultura clásica que escribió un libro de anécdotas históricas y mitológicas casi de memoria. “¡Qué ignorante!”, exclamaba, teatralmente, si uno no sabía por ejemplo que Baco era hijo de Zeus. Un día me dijo “qué increíble este Google, sabe un montón de cosas” y comenzó a usarlo para verificar los datos. Era tan persistente y voluntarioso que, cuando ya tenía más de 80 años, publicó su propio libro en Amazon. A esa edad tuvo un blog, luego otro blog, y subió todos los videos familiares a YouTube. Escribió dos libros. No me acuerdo si tres. Siempre tenía un proyecto, es difícil seguir el rastro. No hay ninguna escasez de legado. Toda su vida está online.

Tenía hoyuelos. Era rápido para dar respuestas ocurrentes, inesperadas. Se quedaba esperando con una sonrisa inclinada y una mirada oblicua, los ojos brillando, hasta que su interlocutor procesara el chiste y se riera. Si no lo hacía, papá se encogía de hombros y le decía, sin tapujos: “Coño, chico, es que tú eres muy pendejo”. El humor era la vara con la que medía a la gente. Cuando yo era joven y llevaba un amigo nuevo a la casa, que confieso fueron unos cuantos, él lanzaba: “Ah, tú debes ser el novio de turno”. Yo no podía sino reírme.

Fotografía cedida por Leila Macor.

Me acostumbré a sentirme validada por la risa estruendosa de papá. Hacerlo reír con una respuesta rápida como las suyas era como ganarle en ajedrez –algo que estuve lejos de conseguir. Era un narcisista importante y siempre sospeché que su conexión conmigo era más bien una conexión consigo mismo, porque se veía reflejado en mí. Él también lo sospechaba.

Era despilfarrador y espléndido. Vivió intensamente, hacía fiestas apoteósicas, viajó en Concorde, usaba zapatos de suela blancos con sacos celestes, actuaba como un millonario, hacía regalos estrafalarios, parecía un capo mafia (pero no era). Perdió una fortuna y levantó la cabeza, perdió otra fortuna y volvió a levantar la cabeza, perdió una fortuna más y ahí se quedó, sin dejarnos nada a los hijos. Entretanto alimentó con un gotero, porque el biberón era muy grande, a dos gatitos recién nacidos que encontró en la calle, a distancia de 20 años cada uno.

Y un gran megalómano. Ahora, en este momento, si estuviera viéndonos, no entendería cómo es posible que el estado italiano, que le entregó una “Orden Di Cavaliere” o algo así, no lo esté honrando con banderas a media asta. En este momento, si estuviera viéndonos, estaría muy ofendido porque la prensa venezolana no publicó su obituario en portada. Lo imagino diciendo “¡Después de todo lo que hice por Venezuela!”. Las carreteras que construyó en los años ’60 y ’70 cuando era contratista; la pista del aeropuerto que involuntariamente regaló al pueblo de Tucupita, porque el gobierno nunca se la pagó; los monumentos que esculpió en los ’80 y ’90 para adornar varias plazas del país y que han sido mutilados, robados, fundidos, para lucrar con su valor en bronce, como pasó con “La Paternidad” de Puerto Ordaz. El problema es que la Venezuela donde él vivió hasta 2003 y que él contribuyó a construir, ya no existe.

Nada existe ya. Sus amigos murieron todos. Los colegas, los artistas que podían haberle dado el final que él merecía, desaparecieron. “Eso es lo que pasa cuando te mueres con más de 90 años”, me dijo mamá. “No queda nadie vivo para que te recuerde”.

Menos cuando te mueres de coronavirus y ni siquiera la familia puede despedirte.

Fotografía cedida por Leila Macor.

Era tan presumido que, ya muy anciano, en la residencia donde vivía en Chile, se ofendía porque no le pagaban las charlas que él daba a los demás viejitos y que las enfermeras organizaban para satisfacer su necesidad de tener público. “¡A Umberto Eco le pagan 400 dólares por conferencia!”, me argumentó. Papá, no eres Umberto Eco, le dije. “¡Ya quisiera él!”, respondió. No era un chiste.

Y tan seductor que, quienes lo conocieron, difícilmente lo olvidaron. Algunos lo odiaron, pero según papá porque eran “pobres bolsas” sin sentido del humor y celosos por sus esposas, que no le quitaban la vista de encima. Esto probablemente era cierto. Y un filósofo. Disfrutaba plantear dilemas morales imposibles, molestar a los puristas de la ética. A los puristas de cualquier cosa. Pero era tan sensible a la belleza que no podía aceptar la fealdad. Era un diletante, un dandy. Un hedonista.

Con la vejez, cuando ya no era tan guapo, su simpatía se volvió excesiva, ávida, a veces molesta. Una vez, en un restaurante en Uruguay, agarró el tenedor del comensal de la mesa de al lado y, sin pedirle permiso, probó su comida, porque estaba considerando ordenar lo mismo. En Uruguay algunos lo despreciaron por “fascista”; años después, en Chile, me contó que lo tildaban de “comunista”. Pero él y yo sabíamos que no era ni una cosa ni la otra; sino un humanista. La verdad es que disfrutaba diciendo las cosas opuestas a las que tenía que decir y le divertían mucho las consecuencias, porque con ellas calculaba la inteligencia del otro. El que se ofendía, según él, era un idiota.

Mamá y sus hijos manejábamos los daños. Lo censurábamos; sonreíamos para que los demás entendieran que él hablaba en broma. Pero era imposible contener su exuberancia.

Aldo Macor y su esposa en el restaurante del hotel Tamanaco. Fotografía cedida por Leila Macor.

Papá era un insolente.

Cuando era más joven y vivíamos en Caracas, sembró marihuana en el jardín, junto a la albahaca, para provocar al general de la Guardia Nacional que vivía al lado. Creció frondosamente, se volvió incontrolable. No la fumaba. Sólo le divertía muchísimo tenerla.

Le gustaba hacer entradas triunfales, a veces un poco ridículas, pero que casi siempre eran bien recibidas. Es que era simpático. En Montevideo, dos cineastas uruguayas lo contactaron para que fuera uno de los varios personajes de un documental sobre la tercera edad en el que estaban trabajando. Papá las conquistó al punto que la película, “La flor de la vida”, acabó siendo sobre él. Por cierto ganó varios festivales internacionales en 2018. Un día, en esa época, un grupo de señores hablaban de Hugo Chávez con algo de admiración. Lo invitaron a intervenir en la conversación porque él había vivido 50 años en Venezuela. “Lo siento”, respondió papá. “No me interesa la zoología”.

Tenía esa velocidad, esa altivez.

Pescaba langostas con arpón y las cocinaba en ollas de agua de mar que hervía en una fogata, cuando acampábamos por semanas en cayo Borracho, una isla desierta en el Caribe venezolano, en los años ’70 y ’80. En Playa Azul pescó una barracuda de más de un metro junto a un amigo italiano con el que se carteaba en latín por diversión. Mi interés en la mitología griega y romana se lo debo a él; casi todo lo que sé de historia, lo sé por él. Y por las precisiones que mamá le hacía y que él respetaba como quien escucha un oráculo.

Era un aventurero y quería morir heroicamente. No lo hizo. Su mayor terror era morir como murió.

Y muy vanidoso. Siempre resentido con un viejo compañero de la escuela de teatro, Vittorio Gassman, porque aparentemente el actor italiano, que a papá le parecía “muy serio y con cara de huevón”, conquistaba a más chicas que él en los años ’50 de la Roma de la posguerra. Y luego, bueno, ya sabemos qué pasó.

Así era Aldo Macor. Insoportable muchas veces, interesante siempre, divertido casi siempre; e intolerante a la estupidez y la solemnidad, por siempre.

Leila Macor

ARTÍCULOS MÁS RECIENTES DEL AUTOR

Suscríbete al boletín

No te pierdas la información más importante de PRODAVINCI en tu buzón de correo