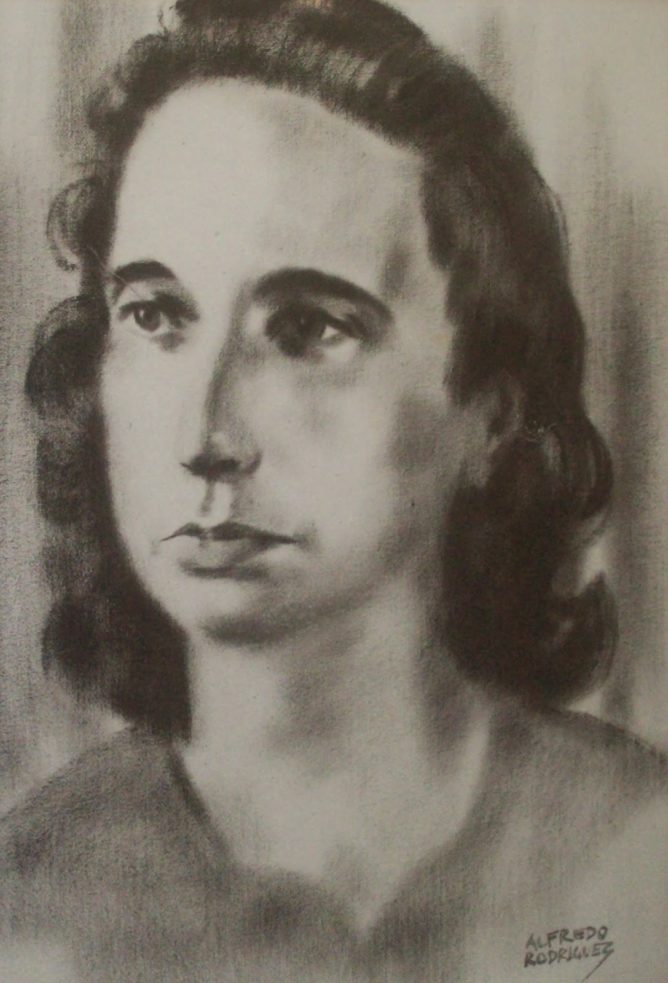

Alfredo Rodríguez -Retrato al carboncillo, Ateneo de Barinitas

En ese enclave del piedemonte andino, en el que el llano encuentra abruptamente la montaña y donde las frías aguas del río Santo Domingo bajan para bordear la pequeña ciudad de Barinitas, la poeta venezolana Enriqueta Arvelo Larriva pasó toda su niñez, adolescencia y juventud. Nacida en familia de poetas llaneros, de la que destacaron su hermano Alfredo y su primo Alberto Arvelo Torrealba, más bien tuvo una vida muy discreta y opacada por las circunstancias: mujer, provinciana, poco agraciada, aislada, huérfana de madre y condenada a cuidar de su padre y su hermana menor, su figura viene a ser algo así como un arquetipo femenino de la abnegación criolla llevada al extremo. Sin embargo, esto no le impidió componer una obra poética que, aunque fue vista al principio con el menosprecio propio del anecdótico lirismo femenino, ha ido adquiriendo con el lento paso de las décadas una dimensión profunda cada vez más apreciada. Su condición más señalada ha sido el “aislamiento”, pero en realidad esa fue la consecuencia de su destino más determinante: el abandono.

Ella misma asumió la condición de mujer “poco atractiva” que su propio entorno le había reafirmado. Su abuela Florinda, tomándola del hombro, le advirtió en su más temprana adolescencia: “Enriqueta, tienes que hacerte la interesante, porque las bonitas son tus hermanas”. De manera que cultivó sus cualidades de “interesante” de la mejor forma que pudo y con las limitaciones obvias de un ambiente provinciano tan precario. Esas cualidades fueron advertidas por Martín Matos Arvelo, que aunque diez años mayor que ella, la tomó como prometida para, poco después, abandonarla por la aventura en el río Negro. Probablemente ese dolor dio origen al poema “Jugaba a estar triste” en el que fijó los memorables versos: “un anochecer/ para tantos días/ murió el juego dulce/ y murió la risa”. A pesar de su marcado tono nostálgico, su poesía revitaliza eso que ella solía llamar el interés por lo más vibrantemente humano. Sus poemas sólo retratan el paisaje como continua metáfora de los vaivenes de la emoción. Ni encubierta en un criollismo exaltado ni asomada en el frenetismo de las vanguardias, su voz optó por una búsqueda intimista personalísima entregada a la contemplación reflexiva, sin eludir del todo ambas “tendencias”. Esa es su obra: la conquista definitiva de una voz. Y esa misma voz, por defectuosa o limitada que llegase a ser a veces, le otorgó una especie de seguridad armónica a su decir que se convirtió en vigor expresivo asentado en terreno firme: “Pasa, hombre de barro, /tú no puedes darme nada”.

Su biografía la deja siempre en la sombra. A pesar del estimulante ambiente cultural y literario que pudo hallar en la casa familiar en su temprana juventud (eran frecuentes las visitas de Lisandro Alvarado y Lazo Martí), su hermano se llevaba la atención, no sólo por sus composiciones poéticas tempranas, sino por su agitada vida social y política. El hermano materializó en la vida práctica la resistencia tenaz que toda la familia oponía a la tiranía gomecista y fue quien pudo viajar y darse a conocer desde temprano. Los años de formación de Enriqueta se resumen a su atenta capacidad para escuchar a los visitantes cultos, la sabiduría de las abuelas (dadas al cultivo de la poesía también) y a la exasperante espera del correspondiente número de El Cojo Ilustrado que algún visitante o familiar pudiese traer desde Caracas a la casita de Barinitas. Su vena artística tuvo que limitarse en sus primeros años a la tertulia familiar, las representaciones teatrales dentro de su casa y a los recitales íntimos. Hasta 1939, a sus 54 años, no publicó formalmente sus poemas (escritos años antes) y que ella misma concedía que no eran aptos para ser incluidos en antología alguna porque no alcanzaban todavía la voz propia asentada. El llano se convirtió en un paisaje telúrico entrañable que, con los años, empezó a ahogarla: “Esto no es el Llano, sino un Llano peor que los otros o que está en peores condiciones. Los otros tienen respiradero. Este está ciego”. Sus momentos más aciagos vinieron con la muerte de su padre y de su hermana Aura que, no obstante, la liberaron de los compromisos del cuidado. A los 44 años pudo conocer, por fin, el valle de Caracas. Tiempo después, optaría por quedarse a vivir en la capital, entre amigos y ambientes más estimulantes. De alguna manera, su trayectoria vital daba un vuelco que en su poesía no fue tan notorio. Tal vez porque había asumido con entereza que no podría deshacerse nunca de su paisaje de piedemonte como cifra secreta de su abandono: “Emergían ecos mudos no sembrados”.

Salvando las distancias y enfatizando las diferencias sobre todo en la segunda mitad de su vida/obra, la poesía de Enriqueta Arvelo Larriva tiene un lejano vínculo con la de Emily Dickinson: esa forma adusta y potente de salir indemne del aislamiento y la abnegación a la que fueron condenadas por las circunstancias y ese provincianismo tan “moderno”. Los vínculos con la poesía de las poetas hispanoamericanas a las que leyó con más devoción son más de lenguaje: Delmira Agustini, Juana de Ibarborou y Gabriela Mistral. Ya Antonio Arráiz y Fernando Paz Castillo señalaron la importancia de esta obra que iba, no sin recelos, con paso discreto por ese extraño pasaje sinuoso y lleno de claroscuros que es la poesía venezolana. Así, el estudio y la edición completa de sus obras en dos tomos (poesía y prosa) por Carmen Mannarino en 1987 representó un potente llamado de atención sobre las prácticas del semi-olvido que tan cotidianas y frecuentes han sido en Venezuela desde siempre. Su poesía ha alcanzado discretamente a críticos y lectores, cada vez con más decisión y reconocimiento. No obstante, faltan estudios rigurosos que se vuelquen sobre la poética que su obra revela: un trayecto brumoso y nebuloso que sólo pide el amparo de una luz lejana que sirva de guía y referencia para seguir adelante en su viaje poético desde la humildad más reverente: “Gracias a los que se fueron a buscar fuego para sus cigarrillos/ y me dejaron sola,/ enredada en los soles pequeños de una sombra olorosa”. Una lectura de su poesía como camino que sube (o baja) hasta las regiones del misterio que esperan una voz para que éste sea nombrado (o disuelto en silencio). Enriqueta fue la gran escrutadora de la ausencia y del espacio vacío; la abandonada de la poesía venezolana que parece tomar consciencia de su destino a medida que madura su oficio: “Ya no sé aprender nada/ y no quiero perder/ mi gracia y mi aplomo de desheredada”. Su personalidad poética cristalizó en eso que se preguntaba Rilke: “¿Estos, los más antiguos dolores, no deberán, por fin, darnos frutos?” Tal vez el paisaje de Barinitas, en esas fronteras difusas entre llano, montaña y silencio, sea la metáfora más clara de su legado poético.

Juan Pablo Gómez

ARTÍCULOS MÁS RECIENTES DEL AUTOR

Suscríbete al boletín

No te pierdas la información más importante de PRODAVINCI en tu buzón de correo