[He aquí uno de los primeros relatos costumbristas del siglo XIX venezolano en el que uno de nuestros próceres civiles bautiza a Caracas con el nombre de «Barullópolis». Toro hizo dos entregas con el mismo nombre. Acá la primera aparecida en Correo de Caracas, el 11 de junio de 1839.]

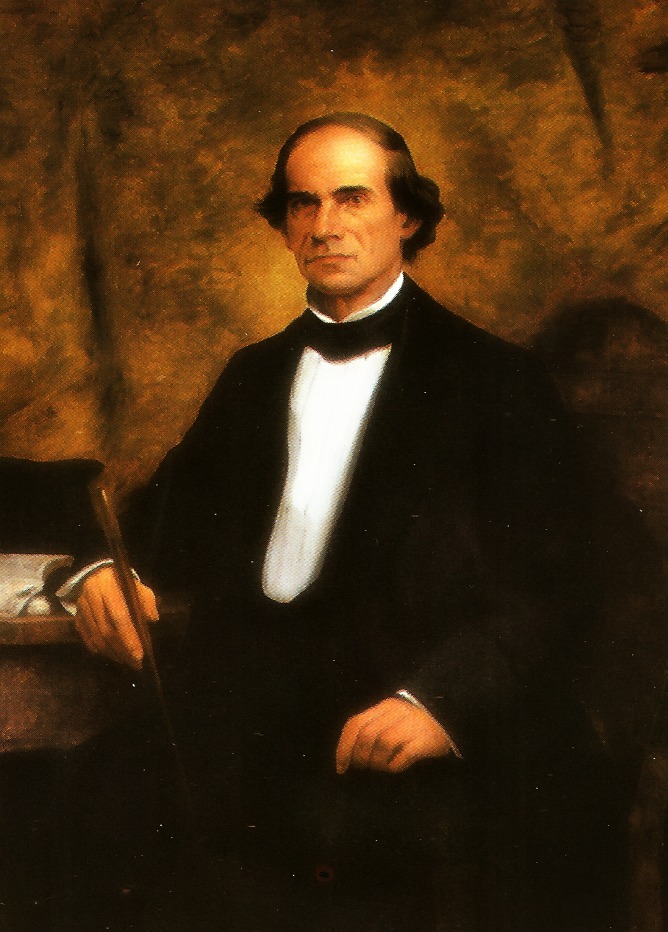

Fermín Toro retratado por Antonio Herrera Toro. 1897

Eran las siete de la mañana, una capa de densa niebla cubría el estrecho valle en que está situada la ciudad, extendiéndose uniformemente sobre los techos de las casas con la apariencia de un mar de nieve. La estatua de la Fe solitaria y como escapándose de aquel recinto, sobresalía en el vértice de la torre de la Catedral, y a una corta distancia se elevaba el escarpado pico del Ávila con una nube blanca en la cresta; un romántico habría dicho que parecía un gigante negro con una máscara de plata. Las campanas de las iglesias tocaban a misa; los silbidos penetrantes de los que arreaban sus burros cargados de malojo se hacían oír por entre el murmullo de un tropel de mujeres sucias que salían de las casas para el mercado con bateas o canastas tan sucias como ellas. Algunas viejas pecadoras con tardo paso invadían lentamente las puertas de los templos, arrepentidas sin duda de sus pecados; pero más que arrepentidas, envidiosas de ver a las jóvenes gozar del tiempo en que se peca. También algunas muchachas, muy envueltas y vergonzosas, entraban evitando las miradas de los ociosos e impertinentes en la iglesia de San Mauricio a orar por sus necesidades: era viernes y se decía la misa a San Francisco de Paula, abogado de los matrimonios. Mas no así las hermosas de ojos grandes y pies breves; ellas contando más con sus gracias y hechizos, que con los milagros del santo casamentero, en mullido lecho gozaban aún de aquella deliciosa hora en que después de un largo y plácido reposo, la fantasía se despierta más activa y ardiente para crear encantos y realizar deseos. Tan vivas, embelesadoras, celestes son las visiones en esta hora, que ella sola vale por un siglo de existencia. ¡Oh bellezas de Barullópolis!, no pude menos de exclamar, ¡yo os adoro a todas, sí, a todas, todas hacéis falta a mi existencia, como el aire que respiro, como la luz que me alumbra, como el agua que humedece mi labio ardiente, como el fuego que me abrasa y me da vida! ¡Oh!, quién pudiera en esta hora de misterios acercarse a vuestro lecho y deciros ¡hermosas, levantaos! y ver vuestras mejillas sonrosadas llenas de rubor y de confusión, y qué sé yo cuántos tesoros más, ¡hijas del cielo!

Todo esto me lo decía yo, poniéndome la corbata para salir al convite de una ternera en casa de un amigo, donde debía reunirse gente gorda y de peso, mientras que una matrona ama de llaves de mi bisabuela, contemporánea sin duda en sus debilidades de nuestra madre Eva, refunfuñaba un sermón contra la disipación y el lujo de estos tiempos. El mundo está perdido, decía, no hay en el día rapazuelo, ni aprendiz de oficio que no salga vestido de paño fino, cuando en mi tiempo los hijos de mi señor amo, todo un título de Castilla, andaban ya zagalejos con su calzón y chupa de pellejo de diablo y su sombrero de panza de burro. ¡Y las mujeres!, ¡qué escándalo!, no hay niña que no salga como una condesa entonada y fantasiosa con vestido de seda y pendientes de oro y qué sé yo qué más cosas, que todas cuestan un sentido; y después se quejan y se desgañitan diciendo que los hombres de hoy día no piensan en matrimonio. ¿Y cómo han de pensar en ello los pobrecitos? La niña lo primero que aprende, y sabe, y se lo da a entender al novio es que casa de Mr. R… se venden las cadenas de oro y los anillos, y los aderezos de diamantes; en el almacén de Mr. F… las mantillas de encaje y las sayas de terciopelo; en casa de la modista B… las gorras y los camisones de batista; en la esquina de San Mauricio, y esto es lo que más espanta a los novios, se venden los espejos de cuerpo entero, las grandes camas, los ricos sofás, las doradas cómodas, los cuadros, las sillas de esterilla, los petates, las alfombras y otra porción de cosas que hacen perder el color a los pobres mozos que no tienen sino un empleíto; o una haciendita de café con la mitad de los esclavos manumisos; o cuatro trapos colgados de una armadura y él colgado por ellos con la Ley de 10 de abril; o son, en fin, licenciadillos a quienes los rábulas, leguleyos y picapleitos, disputan la propina en los tribunales, y los dejan como dicen, con los ojos claros y sin vista. Atónito me tenía la buena vieja; pero no pude menos que reírme al oír que el almacén de muebles de Mr. Wallis espanta a los novios, y por más picarla dije: Conque ya la esquina de San Mauricio ha perdido su virtud, y el miedo a los espejos puede más que los milagros del Santo. –Poco a poco, señor, y no toquemos los santos. Bien sé yo lo que me digo, pecadora de mí, que en mi tiempo he visto más de cuatro doncellas bien entradas en días y poco medradas de fortuna, salir con su casamiento de una misa de San Francisco de Paula; pero hoy en día que está el diablo tentador en frente, no digo yo doncellas maduras, pero ni mozas que parecen perlas hallan una mano que agarrar. Si digo que el tal Mister hace daño en cuanto a matrimonio que el mismo perro sucio. Si no díganmelo a mí que estoy viendo a la vecina. La muchacha es una plata y tiene unos ojos capaces de comerse a todos los mozos que pasan, y como está siempre a la ventana al fin flecha a uno. El galán consigue la entrada, lo que es aquí muy fácil; la niña lo ve con ojos decidores; es coquetilla pero honesta; farfulla en el piano una sonata: canta unas coplillas, en que en boca de otra pone una tierna declaración, que va derecho al blanco. ¡Pobre mozo!, esa noche no duerme: con un corazón nuevo, tierno y todo lleno de amor, cree que el amor basta a todo; ¡una cabaña y su querida!, pues y ¿para qué más? Cosa decidida muy temprano sale: mi cabaña y mi querida, no más tiene en la boca; su corazón lo repite y cree él que el universo entero con voz unísona también repite: ¡mi cabaña y mi querida! Entra en la casa: cual héroe de romance al lado de su amor, empieza por la cabaña; la picarilla, haciéndose la desentendida, se dirige a la mamá que muy a tiempo entra en la escena como que la ha conducido, y le dice: si usted viera a fulanita qué ricamente puesta ha pasado por aquí. Pero ¿tú no sabes, niña, que se casa? ¡Ay!, y que buenas prendas le ha regalado el novio; sobre que tomé la cadena de oro en la mano y no podía con ella. –Esto es un pistoletazo para el amartelado galán, que haciéndose el desimpresionado, dice: ¡cadena!, pero si ya no se usan. –Cómo que no, dice la madre acercándose más, ¿y el broche de diamantes que le ha regalado? –Nueva puñalada al pobre mozo que busca cómo desviar la conversación, diciendo: «¡como que he sentido un ruido de temblor!». La madre se sobresalta un poco; y él continúa con el mismo fervor en voz baja su proposición: la cabaña es su tema; pero la chica se vuelve a la mamá ya tranquila, diciéndole: ¿y dónde va a vivir fulanita? –Hija, en aquella gran casa que está al volver la esquina: ¡ay!, ¡cómo está puesta! Eso se llama matrimonio. Yo vi entrar los muebles: ¡qué cama!, ¡qué par de sofás!, ¡qué hermosísimos espejos!, ¡que cómodas! ¿Usted no ha visto los muebles?, dice al galán que yerto, con la palabra cabaña atragantada, apenas puede ocultar su desconcierto. –No señora, no los he visto, contesta. –Pues vaya a verlos, es cosa rica. –Sí, señora, voy a verlos. Toma su sombrero, hace un desesperado esfuerzo para sonreír al hacer la cortesía, y saliendo por la puerta de la calle, dice con hondo suspiro arrancado de lo más hondo de su corazón: ¡yo no puedo casarme! Pasan días y no vuelve a la casa y la muchacha con otros suspiros dice: ¡qué inconstantes son los hombres!

Así acabó la vieja su sarcástica relación; yo empecé a oírla con risa, pero la maldita supo vengarse con ajenjo. Sí, no pude menos de exclamar, después de un largo silencio y caminando hacia mi convite: sí, tú tienes razón, buena anciana, tú has visto tres generaciones y has podido seguir con ojo examinador nuestros progresos y regresos. ¿En qué consistía la abundancia de nuestros padres? En su moderación, economía y sobriedad. ¿Viose nunca entonces al menestral correr puntas en lujo con el gran propietario, ni al retalero con el capitalista, ni a la hija de familia llevar prendas y joyeles como la mujer de un poderoso? No; pero ahora sí se ve todo esto: ahora que la esclavitud va desapareciendo, que las propiedades están más divididas, que las producciones del país tienen más precio, las necesidades se multiplican, el lujo crece, los medios de satisfacerle menguan, y todos claman ¡maldita pobreza!

Entre tanto, bellas barullopolitanas, no acuséis a vuestros ojos, harto dicen, ni a nuestros corazones, harto sienten; acusad a Mr. Wallis, que a fuerza de hacer hermosas camas os deja en vuestros lechos fríos. Yo por ahora me voy a mi ternera, que quizá me dará algo que contar.

Fermín Toro

ARTÍCULOS MÁS RECIENTES DEL AUTOR

Suscríbete al boletín

No te pierdas la información más importante de PRODAVINCI en tu buzón de correo