Boulevard José Gálvez, Magdalena, Lima

A Pepe Prado, in memoriam.

Todo empezó con «Extraña diversión». Pero empezó mal.

Cursaba el segundo año de Letras en la Universidad Católica Andrés Bello de Caracas y tenía que presentar un examen de análisis literario. A la profesora Myriam López de Valdivieso, ingeniosa y divertida, se le ocurrió entregarnos un cuento distinto a cada alumno para que lo descifráramos a partir del método estructuralista. Tal vez porque sabía que yo era peruano, la profesora quiso tener conmigo, digamos, un gesto de complicidad nacionalista, y me entregó «Extraña diversión», el último cuento de Huerto cerrado de Alfredo Bryce Echenique, autor de quien hasta ese instante no conocía ni el nombre. Imagínense el nivel estructural de mi ignorancia, pobre Myriam, qué iba a saber ella.

Lo cierto es que no entendí nada. Yo me había preparado para analizar un cuento con su presentación, nudo y desenlace bien ordenaditos, que eran los ejemplos que habíamos visto en clase, y de pronto me di de cabezazos con una historia cuyo protagonista, «un hombre fatigado; un hombre que ha caminado demasiado», andaba de una acera a otra, sin mucho norte ni sentido, por las avenidas del distrito limeño de Magdalena, calles que además yo desconocía y qué manera de fallarle a la idea peruana que Myriam se había hecho de mí. Estaba vuelto un lío intentando trazar el periplo sintagmático de la tarea del héroe y de extraerle los ejes actanciales a una trama que no tenía ni pies ni cabeza, por lo menos no los de la clásica anatomía narrativa. El tiempo corría en mi contra, y el personaje seguía sin rumbo definido y sacaba una libreta negra donde anotaba y dibujaba con un lápiz lo que iba viendo o imaginando, al tiempo que yo también anotaba con mi lápiz lo que iba analizando, pero pésimo y también sin mucho norte ni sentido, acaso porque yo no había caminado lo suficiente. Cuando llegó la hora de la entrega, dejé el examen sobre el escritorio de la profesora, y me retiré vencido por un cuento que nada tuvo de divertido y sí mucho de extraño. Esos minutos de sudor, desconcierto y culpa me dejaron una impresión errática de la literatura de Bryce Echenique, nombre que juré no querer ver ni en pintura desde esa tarde porque nada como la vergüenza para cultivar rencores.

A la semana siguiente, la profesora Myriam me entregó el examen con una calificación muy por debajo de sus expectativas, aunque un poco por encima de las mías, por lo que ella estaba mucho más afectada que yo, tanto que casi le digo que no se preocupe, que se esfuerce más para la próxima vez, que todo fue un malentendido y que quién la manda, pero preferí guardar un vallejiano silencio de orejas claras de burro peruano en Venezuela.

Pasaron los años. Años durante los cuales el nombre de Bryce y el de sus libros se me cruzaron varias veces en mi camino de lector, y todas las veces los evité debido a esa mezcla de prudencia y resentimiento empozada en la memoria, hasta aquel día en que acompañé a mi tío Pepe a comprar ropa en un centro comercial en Caracas.

Yo a mi tío Pepe lo quería mucho, era el artista de la familia, sus shows de música criolla lo habían hecho merecedor del alias «El príncipe del vals», y en cada reunión su canto era el centro de la alegría y los afectos. Él fue quien animó y ayudó a mi familia a viajar a Venezuela, país en el que mi tío residió durante su juventud. Conservo aún una fotografía donde salgo de niño con un avión de juguete en la mano que él me regalara por esos días de mudanzas migratorias. Luego vivió muchos años en Estados Unidos, siempre acompañado de la música, hasta que volvió al Perú, donde su canto se fue silenciando de a poquito, y así se fue yendo él también, pero con mucho estilo y coraje, como un príncipe, realmente, hasta morir entre los suyos el primer año de la pandemia.

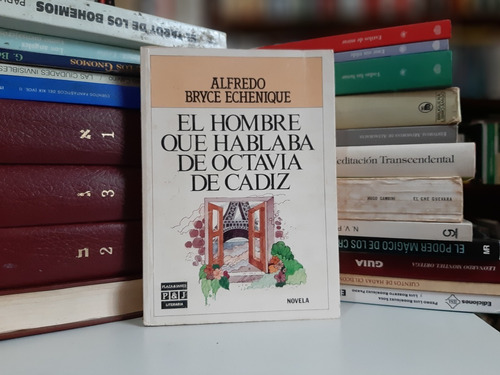

Aquella vez del centro comercial, mi tío Pepe estaba de paso por Caracas, y aprovechaba esos días para visitar a la familia, a los amigos y hacer algunas compras. Llevábamos más de tres horas viendo trajes, corbatas, camisas, zapatos, pañuelos y medias, hasta que él notó mi cara de aburrimiento, y me preguntó si habría cerca alguna librería. Mi cara cambió de inmediato y nos dirigimos a una Tecni-Ciencia dentro del mismo mall. Allí me dijo que quería regalarme un libro, el que yo escogiera. Le agradecí, pero le dije que más bien me gustaría que él lo eligiera, cualquiera de esta sección, añadí, y extendí el brazo, con premeditación y sin alevosía, hacia los estantes de literatura latinoamericana. Mi tío paseó la mirada unos segundos por la hilera de libros y con un rápido ademán extrajo El hombre que hablaba de Octavia de Cádiz de ustedes ya saben quién: Alfredo Bryce Echenique. «¡Este!», dijo, y agregó, patriótico: «¡Es peruano!». Yo recibí el ejemplar como quien recibe un trauma, y casi le digo a mi tío, «gracias, Myriam», pero lo que hice en realidad fue sonreír y agradecerle el presente que tenía más bien mucho de pasado, mientras nos dirigíamos a la caja y yo hojeaba la novela pensando en averiguarle más adelante el núcleo, la catálisis, los indicios, los informantes… ya luego me calmé.

Digamos que, sin saberlo, mi tío Pepe contribuyó a enmendar un equívoco que estaba por cumplir un lustro. Al llegar ese día a la casa me bastó leer las primeras páginas de la desternillante historia de amor entre Martín Romaña y Octavia de Cádiz para que mi idea de la literatura de Bryce cambiara por completo y para bien. La gracia con la que narra la desgracia de un personaje en estado de nervios, tembleque, depresivo y tierno hasta la desesperación era algo que yo no había visto con tal virtuosismo de hilaridad y oralidad sino en los cuentos y novelas de Francisco Massiani, donde también los aprietos, los asombros, las penas y los amores de los personajes forman parte de una fiesta de la palabra de la que uno no desea irse nunca. Eso era Bryce, una celebración del lenguaje que despierta la inmediata complicidad. O, mejor dicho, eso empezó a ser la literatura de Bryce para mí desde que mi tío Pepe me regalara ese segundo cuaderno rojo en el que Martín Romaña cuenta la historia de su crisis positiva, todo desde un sillón Voltaire, y que terminé en menos de una semana para luego salir corriendo a comprarme la primera parte del díptico, La vida exagerada de Martín Romaña, que fue para mí la verdadera segunda parte de una historia en clave retrospectiva, y también un inesperado y mejoradísimo reencuentro.

Poco después vendría el premeditado contagio, la pulsión por imitar a los personajes de las narraciones de Bryce. Temerario lance de lectura quijotesca que yo solía emprender cuando era más joven, sin medir las catastróficas consecuencias sentimentales que tales desdoblamientos pueden acarrear, y que en efecto me acarrearon. Aún me acuerdo de esos días, pero en especial de esas noches en que me di a la tarea de enamorar a una chica desplegando más torpeza que simpatía en el frustrado afán de asemejarme al citado Martín Romaña, con resultados tan esperables como lamentables. Luego de esa experiencia, fui cautivado masoquistamente por el espíritu sufrido y disparatado de Pedro Balbuena de Tantas veces Pedro, al que le añadí una dosis bastante caraqueñizada de La última mudanza de Felipe Carrillo, y con esa combinación mortal salí a buscar a una guayanesa que me tenía desvelado y que me dejó peor en cuestión de meses. En otra oportunidad llegué a parecerme bastante a Max Gutiérrez, el insomne profesor de Reo de nocturnidad, y recuerdo haber leído en voz alta esa novela en una playa de Puerto La Cruz, junto a una morena que primero me escuchó con atención, luego se calló por varios días y finalmente me destrozó el corazón, como corresponde en esos casos. Así viví durante unos años el irresponsable ejercicio de la mimesis literaria que me transformó en una especie de monstruo del doctor Frankenstein armado con pedazos bryceanos, pero que además y sobre todo me hizo, y creo que no hay otra forma de decirlo, inmensa e infelizmente feliz.

Tras mi accidentado pero gozoso viaje sentimental por los libros de Bryce, en el que la vida y la literatura se me exageraron y confundieron al extremo de que tuve que recetarme a mí mismo una pausa limeña para recuperar mi identidad, llegó la hora de la rectificación. Una hora, o más bien un par de horas, que planifiqué para una de mis clases de literatura en la universidad, en la que hablé primero de Huerto cerrado y luego leí, con un nudo de nostalgia y enmienda en la garganta, aquel relato donde todo empezó mal para que todo recomenzara mejor.

Porque luego de leer todos los cuentos de ese primer libro de Bryce publicado en 1968, uno logra comprender al loquito de «Extraña diversión» e incluso uno puede llegar a quererlo, como me ha ocurrido, despojado, claro está, y que me perdone la profesora Myriam, de cualquier acercamiento estructuralista. Ese personaje desquiciado que se pasea por las calles de Magdalena —«cerca a la Pera del Amor, no muy lejos del Paraíso de los Suicidas, cerca al Puericultorio Pérez Araníbar, no muy lejos del Manicomio»—, no es otro que el buen Manolo que, a lo largo de las historias de todo el volumen, ha ido mostrando durante sus años de adolescencia y juventud demasiada sensibilidad ante un mundo que le hará pagar con creces su vacilante manera de andar por la vida. Su primera y doble desilusión ante la figura paterna y la amistad en «Con Jimmy, en Paracas»; su difícil aprendizaje sentimental y sexual en «El descubrimiento de América», «Una mano en las cuerdas» y «Yo soy el rey»; así como la revelación de las jerarquías de clase que profundizan las desigualdades de su país en «Su mejor negocio», y los asedios de una realidad desconcertante en «El camino es así» y «Un amigo de cuarenta y cuatro años»…, toda esa experiencia acumulada donde privan los reveses y los desencantos hará que Manolo se vaya quebrando poco a poco hasta perder la razón, aunque no del todo la inocencia, hacia el final del libro. Esa mirada entre el asombro infantil y el delirio adulto que conserva el personaje en el relato que clausura Huerto cerrado fue el sentido íntimo que se me escapó en aquel examen, y que quise recobrar y reivindicar en esa clase que dicté no solo como un ajuste de cuentas sino de cuentos.

Allí está el entrañable Manolo, allí sigue en esas líneas postreras el niño que descubrió la fragilidad de su padre en Paracas, y que ahora se ha convertido en ese hombre «de ojeras como cardenales» que viene desde muy lejos, y que se acaba de subir a uno de los muros del manicomio para aplaudir a las colegialas que se preparan para el desfile escolar, mientras mira su reloj y piensa «que tal vez debería volver, sería mejor si volviera, porque allá, en su casa, alguien podría preocuparse… un-dos-un-dos-un-dos-un-dos-un…», y uno como lector se halla a esa altura de la historia, ahora sí, conmovido, pero también convencido de que lo que desea Manolo es retroceder las páginas del tiempo de su vida, volver a esos cuentos anteriores del libro, a esos años iniciales donde era más chico y el mundo, aunque rudo y complejo, se le ofrecía como un desafío y una promesa, y no como esa realidad pulverizada que va registrando enloquecidamente en su libreta.

Claro que no es un cuento que provoque carcajadas ni sonrisas, más bien todo lo contrario, pero lo que sí hay en esas páginas inaugurales de la literatura de Bryce es la semilla afligida, bella y solitaria desde la que se levanta (y contra la que se levanta) el humor inmejorable y memorable de todos sus personajes por venir. De esa materia germinal, adolorida y fracturada proviene la ironía compasiva con que sus criaturas (y quienes hemos querido imitarlas) han sabido encarar todas las derrotas de la vida, y por la que sus lectores nos sentimos agradecidos, y algunos incluso, como es mi caso, eximidos y reconciliados.

Luis Yslas Prado

ARTÍCULOS MÁS RECIENTES DEL AUTOR

Suscríbete al boletín

No te pierdas la información más importante de PRODAVINCI en tu buzón de correo