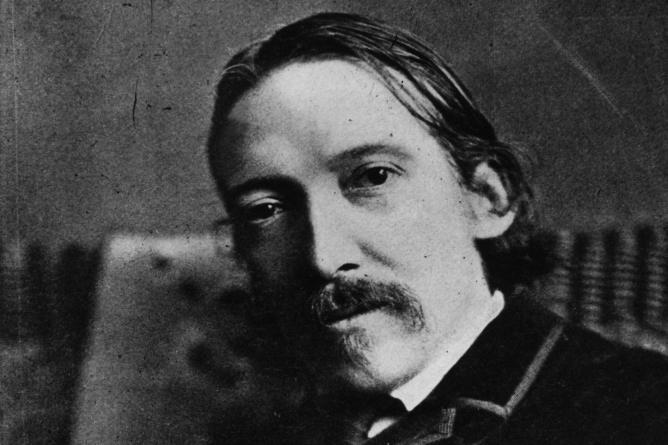

Robert Louis Stevenson

No deben ser pocos los autores a los cuales el éxito de alguna de sus obras proyecta una sombra indeseada sobre sus otras producciones. Que Edgar Allan Poe sea conocido sobre todo por “El cuervo” no es justo. Se trata de un poema acaso mediocre, indigno de un hombre de su genio, el mismo que le permitió escribir el mejor tratado que existe en inglés sobre el arte de la composición, y que lo llevó a fundar, en absoluto, el moderno género policial.

El de Robert Louis Stevenson es otro de estos casos. No es obvio que alguien pueda encontrar reparo a El extraño caso del Dr. Jekyll y Mr. Hyde, cima de la literatura del doble, y muestra insuperada, en literatura, de los trastornos de la psique asociados al desdoblamiento de la personalidad y la esquizofrenia. Lo mismo con La isla el tesoro, una de las novelas mejor escritas de todo el siglo XIX anglosajón. No obstante, los que conocen mejor la producción del escocés, saben que en otros títulos los dones de Stevenson se manifiestan con igual o mayor luminosidad. Uno de ellos es El emigrante aficionado, con su secuela, A través de las planicies. Ambos traducidos, con fortuna que desconozco, al castellano.

Los dos títulos son clásicos de los libros de viaje y tesoros de la prosa victoriana, un período envidiado de la prosa en inglés. Mathew Arnold y el capitán Burton son dos autores de una larga lista. Cuenta Stevenson, y casi que canta, en un sentido homérico, las peripecias del viaje en barco de los emigrantes que, en la segunda mitad del XIX, abandonaron Europa en busca de la norteamericana tierra prometida. En su caso, el “Emigrant ship” que lo llevaría desde Inglaterra a Nueva York, era el Devonia y su compartimiento era de los más infames, como correspondía a la “segunda clase” que le permitían sus bolsillos flacos.

Por lo demás, no seducían al incipiente narrador las tentaciones luminosas de los aposentos de primera. Sabía que, a pesar de la ignorancia y pobreza de sus compañeros de viaje, encontraría mejor material para su literatura allí, en los sofocantes niveles destinados a los marginados. Stevenson no se siente como un viajero en busca de nuevas experiencias, que es lo que hará la mayor parte de su vida; desde el principio asume su condición de exiliado, de emigrante que abandona su país natal para continuar su existencia bajo otro cielo y sobre otro suelo.

Estamos en 1867, en medio de las grandes migraciones de europeos de todas las naciones a los Estados Unidos. En su mayoría irlandeses, huyendo de la hambruna y el genocidio, pero también ingleses, rusos, polacos, italianos y pare de contar. La sensibilidad de Stevenson y la plasticidad de su estilo eran las más adecuadas para expresar la experiencia del exilio, la más compleja y dolorosa, comparada por muchos, desde Sócrates y Ovidio con la de la muerte.

Un prosa descriptiva, como la de Zola, tal vez, pero musical, flaubertiana, matizada y, sin embargo, empática, sin los distanciamientos de Henry James; y “cordial”, ese atributo que Antonio Machado esperaba de la poesía. Desde las primeras páginas de El emigrante…, Stevenson asume ese humanismo tan suyo, y de toda gran literatura, que lo llevaba a despertar simpatía incluso hacia personajes tan siniestros como John Long Silver. Hablando de sus compañeros de navegación:

Eramos un grupo de rechazados; el borracho, el incompetente, el débil,

el hijo pródigo, todos los que habían sido incapaces de imponerse

a las circunstancias en una tierra, huían de manera lamentable hacia

otra, y aunque uno o dos pudieran tener éxito, todos ya habían

fracasado una vez. Eramos un barco de fracasados, los perdedores

de Inglaterra. Sin embargo, no debe suponerse que estuvieran

deprimidos. Estaban llenos de esperanzas en el futuro.

La de Stevenson es una Comedia humana flotante. Los tipos más variados aparecen en este escenario narrativo descritos con precisión y simpatía. Es uno de esos autores privilegiados con el don de la credibilidad. Su mesurada empatía humaniza cada personaje y nos hace sentir parte de la compañía que se deleita con los maravillosos cuentos de los protagonistas. Un polizonte inolvidable, de fina conversación y modales llevado por la vida a esa condición lamentable. Un pobre hombre a punto de morir abandonado en la cubierta hasta que es rescatado por sus compañeros y que resulta ser, a diferencia de los demás, un viajero sin problemas económicos que va de visita a su hermano a Nueva York. Todos sometidos a las más abyectas miserias del viaje por alta mar en las honduras de la marginalidad.

La pesadilla del aire viciado en los niveles inferiores de la embarcación; las tormentas y mar pesado, que se sienten con especial fuerza en los compartimientos de segunda en la proa; la alimentación infame; el maltrato de la tripulación. Un maltrato que, como anota Stevenson, no acaba con las esperanzas de los pasajeros, “llenos de esperanzas en el futuro”, como todo emigrante. A tres motivos atribuye nuestro autor las migraciones en su tiempo: al alcohol, la segunda mitad del siglo XIX estuvo marcada, no tanto por un elevadísimo consumo de bebidas alcohólicas, sino por la nefasta calidad de los licores, aguardientes, como el ajenjo, sin ningún cuidado en la destilación, cervezas mal y apresuradamente fermentadas, que hicieron estragos en la población, llenando las calles de individuos prematuramente alcoholizados y no lejanos de la demencia etílica.

Baudelaire fue sólo uno de los más distinguidos y su amigo Gustave Courbet, otro. Es probable que estas ingestas tóxicas hayan causado más estragos que la tuberculosis o la sífilis. Pero fueron millones los europeos, no solamente irlandeses, convertidos en ruinas humanas que, también, pusieron sus esperanzas en un cambio de paisaje. La ineptitud para adaptarse, por falta de preparación, a las exigencias de los pocos empleos, sería otra razón; y, por último, la indolencia, que llevaba a pensar a la mayoría que, cambiando de país, se trabajaría menos que en el país natal, cuando, como lo sugiere Stevenson, y lo asegura de manera reiterada la realidad de los hechos, se trata exactamente de lo contrario. Una circunstancia que parecían desconocer los emigrantes de aquellos años, tanto como los que, en nuestro tiempo, escogen el exilio como alternativa a la precariedad cotidiana.

Robert Louis Stevenson nació, hijo único, en Edimburgo, en una familia de respetados constructores de faros, en 1850. Dos años antes, en 1848, lo había hecho otro explorador, Paul Gauguin quien, asimismo trató de hallar el Paraíso en los resplandores inciertos del Pacífico sur. Sin vocación ninguna de ingeniero, el joven Robert accedió a los deseos de su familia y se graduó, en la venerable Universidad de Edimburgo, de abogado, profesión que nunca ejercería. Desde muy temprano entendió que, en este mundo, había sido llamado para dos actividades solamente: escribir y viajar. Una convicción que llevaría hasta el extremo, a pesar de su precoz tuberculosis: “La vida de Stevenson fue una larga enfermedad¨, acertó uno de sus biógrafos.

En uno de estos viajes conocería, en Francia, a Fanny van de Grift, norteamericana diez años mayor que él, separada de su esposos y con dos hijos. Para reunirse con ella en San Francisco, fue que emprendió el viaje iniciático, doloroso y casi mortal, como suelen ser, que cuenta en El emigrante aficionado, emprendido en 1879. En 1800 se casa con Fanny y, siguiendo las inclinaciones de su dromomanía, se desplazará reiteradamente por Escocia, Inglaterra, Francia y los Estados Unidos. Desplazamiento que no le impedirían escribir copiosamente con sostenida fortuna. Al terminar la lectura de cada frase suya tiene uno la convicción de que las palabras utilizadas era definitivamente las “justas”. Escribió también buena poesía y memorables ensayos, pero serían dos narraciones La isla del tesoro (1883) y El extraño caso del Dr. Kekyll y Mr. Hyde (1888), sus libros más difundidos.

En 1888, en compañía de Fanny, como siempre y el hijo de ella, Lloyd, emprendió en viaje de los viajes, el viaje sin retorno hacia el Pacífico sur. Los seis años mezquinos que le concedió el destino, los dedicó a escribir y desplazarse por las distantes islas del archipiélago Pacífico hasta que se estableció y construyó casa en Samoa. Uno de sus más bellos libros, En los mares del sur, publicado de manera póstuma, lo dedicó a estas experiencias: “Si nuevos días me fueran concedidos, habré de pasarlos donde he encontrado una existencia más grata e interesante. Las hachas de los jóvenes nativos trabajan en las fundaciones de mi nueva casa, y tendré que aprender a dirigirme a mis lectores desde el rincón más alejado del océano”.

El 3 de diciembre de 1894, mientras hablaba con la esposa y descorchaba algún vino, repentinamente gritó, “Qué es eso?”, y se desplomó, muriendo a las pocas horas. Fue sepultado por sus amigos, los nativos de la isla en el Monte Vaea, de Samoa. Para su tumba había escrito estos claros e intraducibles versos:

Under the wide and starry sky

Dig the grave and let me lie.

Glad did I live and gladly die,

And let me down with a will.

This be the veryou grave for me:

Here he lies where he longed to be;

Home is the sailor, home from sea,

And the hunter home from the hill.

Rápidamente fueron traducidos al samoano y todavía hoy se canta durante las ceremonias luctuosas en la remota isla de la Polinesia.

Alejandro Oliveros

ARTÍCULOS MÁS RECIENTES DEL AUTOR

- Diario literario 2024, diciembre (parte IV): Stabat Mater, originalidad de Shakespeare, venganza y vengadores, el arbolito de Eliot

- Diario literario 2024, diciembre (parte III): Simenon, Julio César de Shakespeare, Leo Perutz, las nieves de Villon

- Diario literario 2024, diciembre (parte II): san Ambroggio, la forza della vendetta, Magris y Zweig, Baj en Palazzo Reale

- Diario literario 2024, diciembre (parte I): la luna de Baldassare Gallupi, la tragedia de Gatsby (2), la tragedia de Scott Fitzgerald

Suscríbete al boletín

No te pierdas la información más importante de PRODAVINCI en tu buzón de correo