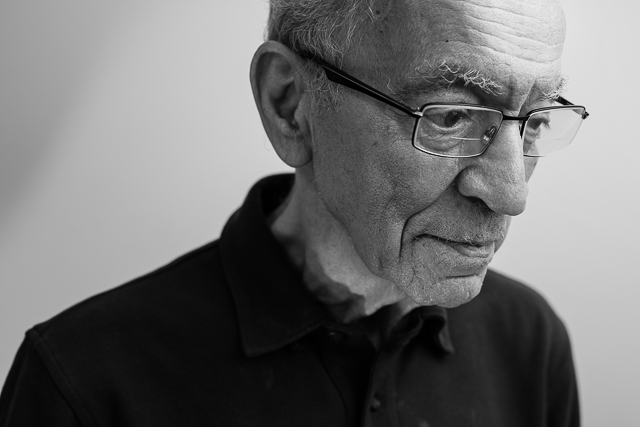

Guillermo Sucre retratado por Roberto Mata

Conocí al poeta -hacia 2005- mucho antes que a su poesía. De sus clases recuerdo el sutil tono de voz que obligaba a una milimétrica atención y mi vieja edición de El Quijote sobre poblado de hongos. Abrirlo significaba el ataque de la alergia devenida en incontrolable sesión de estornudos. Como no logré conseguir otro ejemplar me limité, durante aquel semestre, a no olvidar mi pañuelo mientras seguía las aventuras del ilustre hidalgo.

Más allá de las peripecias del “caballero de la triste figura”, Guillermo Sucre, el profesor, me enseñó a leer y buscar en la ficción aquello que se narraba entre líneas, el otro costado de las palabras. Como si las acciones fueran poesía. La acción y verbo de las imágenes.

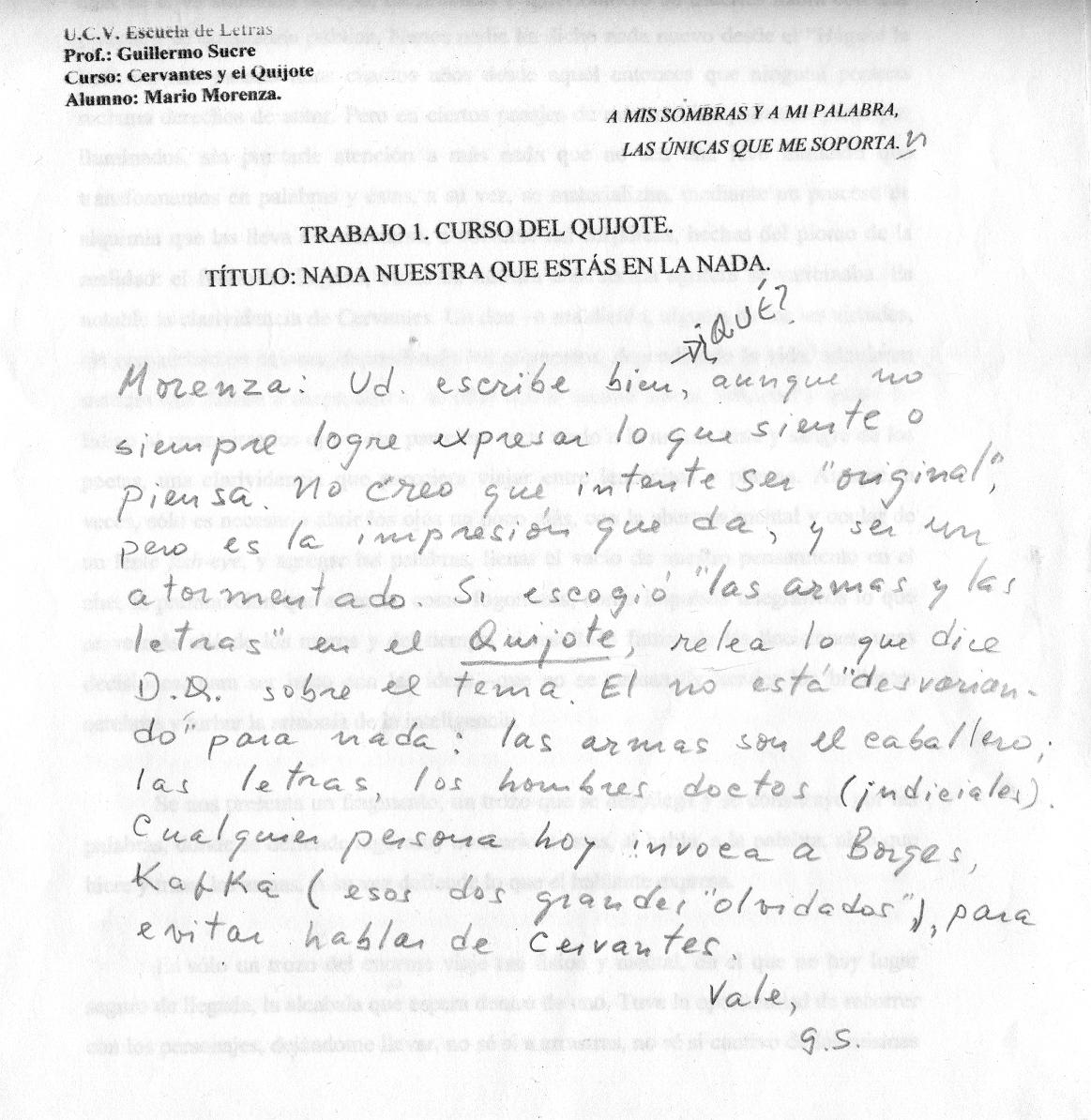

Aunque no salí muy bien, apenas un pírrico dieciséis, Guillermo Sucre me diagnosticó una escritura elíptica que también, debo confesarlo, en aquel entonces era apresurada: dejaba todo para última hora, típico de cualquier estudiante promedio de pregrado en Letras de la UCV. (Ah, y citaba a Borges y a Kafka sin parar como si se tratara de un par de comodines que me asegurarían crédito académico.)

En la corrección del trabajo final se leen las breves pero valiosas palabras que Sucre me dedicó. Desde luego, ya eran muchos factores los que conspiraban para no hacerme entender del todo.

En los años siguientes fui descubriendo datos sobre Guillermo Sucre. Uno de los que más me sorprendió -y al mismo tiempo lamenté- fue saber que La máscara, la transparencia (1975) era libro de lectura obligatoria en la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) y que yo ni siquiera había hojeado.

Cuatro años más tarde -a principios de 2009- finalmente leí su poesía. Se trataba de un segmento de «Entretextos». Algunos meses después volví a encontrar a Guillermo Sucre en el acto de conferimiento del doctorado Honoris Causa que merecidamente se le adjudicó el 28 de mayo de ese año en el Paraninfo de la Universidad Central de Venezuela, al lado de otras destacadas figuras de las letras venezolanas como María Fernanda Palacios y Rafael López Pedraza.

Resulta arduo ser objetivo al hablar de la poesía de Guillermo Sucre. La palabra nos refleja y se hace espejo infinito de nuestro interior. Imposible ser objetivo cuando los puntos de engranaje de las palabras se contemplan en todo, desde lo absoluto del humo hasta en «el alba, como un hormiguero gris». Es el mismo sentimiento, supongo, que agobió a Erika Roosen al momento de redactar su ensayo «El honor de admirar», publicado en el número 7 del blog El apéndice de Pablo. En ese trabajo mi amiga expone lo siguiente con diáfana y vertical humildad:

Gracias a ellos hemos comprendido, entonces, que, como apunta Nemer Ibn El arud, en literatura, «una respuesta es, generalmente, una pregunta compartida». En la mayoría de los casos, más que tratar de dilucidar un misterio, es necesario aprender a leerlo como tal: «vivir en el misterio: frase redundante», diría otro doctor Honoris Causa de la Universidad Central, el poeta Rafael Cadenas. Es por eso, quizá, que más valdría quedarse con el misterio de ese algo más que siempre surge en el encuentro con estos maestros que tratar de describirlo hasta agotarlo.

En estas notas hablaré de Mientras suceden los días, su primer poemario publicado en 1961 por la editorial caraqueña Cordillera (de donde tomo todas las citas). El volumen está conformado por tres extensos poemas que hacen un todo, como las estaciones de un año o como paradas ferroviarias que instalan un sistema que atraviesa un territorio o un tiempo y retornan a un punto de partida. Cualquiera que sea la metáfora que usemos todas nos llevan a ese muelle de misterio en el que vivimos y genera interrogantes.

En las primeras líneas de su ensayo «Guillermo Sucre: la palabra, la pasión, el esplendor» (Sabor y saber de la lengua, Caracas, Monte Ávila Editores Latinoamericana, 1987) María Fernanda Palacios se refiere no precisamente al misterio, pero quizá sí a un misterio diluido. A la ensayista y poeta venezolana la mueven las «secretas complicidades» y reconoce que al centro del secreto no podrá llegar, aunque sí hay callejones que le serán permitidos única y exclusivamente al amor:

Esta parte es la que el poema no dice, pero insinúa y se parece a eso que Lilly Briscoe quería decir: nada que pueda estar ya dicho o escrito en idioma alguno, algo que es como la intimidad misma. Digamos que llamo intimidad a eso que en una poesía nos enamora».

O también esos elementos que conmueven o «acompañan siempre de manera muy honda», afirmaría José Balza (Obras selectas. Ensayos, Caracas, Fondo Editorial de Humanidades y Educación, Universidad Central de Venezuela, 2001) sobre este y otros poemarios de Sucre: En el verano cada palabra respira en el verano y La segunda versión. Balza escribe que uno, como lector, buscará en la poesía «otro sitio más secreto para las raíces de la tierra», o para el alma, y compartir ese extraño exilio que habita en las palabras para encontrar el legado proverbial que nos ayude a combatir la impostergable capacidad de lo efímero que caracteriza los fenómenos del mundo.

En Mientras suceden los días se propone una poética del transcurrir. Cada gesto del mundo abre paso a otro. En cada gesto del planeta están inmiscuidos el ocaso y el germen de otro espacio y de otro tiempo imaginado de un país donde la palabra llega a ser himno. La primera de las partes data de 1955 y se titula, homónimamente, como el poemario. Le siguen: «De los viajes y el regreso» (1956) y «Donde el viento no ha podido vencer» (1957).

Comencemos, con lógica estacionaria, por la primera de ellas.

Primera estación: «Mientras suceden los días»

Este poema abre con los siguientes versos:

Atado como siempre a tu simetría de oscuro río

que fluye entre mis manos (p. 13)

El inicio de «Mientras suceden los días» equivale a una suerte de variante de Big Bang en los perímetros de la poesía sucreana. Es la aduana a este mundo poético, una alegoría botánica en la que la naturaleza y el cuerpo se entrelazan y conciben como sustancia y hechura de esos gestos a los que me referí antes. Se coquetea con el tiempo y con ser parte de ese fluir de los días que encuentra rostro en lo vegetal, en el tiempo plantado en la Tierra y sus cambios, y en las palabras enraizadas en uno. Se establece más que un juego de espejos entre la carne y lo verde del mundo.

José Balza en «Guillermo Sucre: la felicidad y el árbol de la tormenta» refiere testimonios importantes sobre la vida del poeta e incluso reflexiona y anuda los versos a esos momentos significativos, como si se tratara de claves cifradas para comprender y estimar una biografía de uno de los fundadores del grupo Sardio.

En otro texto Balza concluye que el valor poético de este poemario radica en que el

«verso tiende a no ser breve, (…) [asume] un denso ritmo que lo aproxima a la prosa, (…), su lenguaje, sin embargo, es preciso y elegante: (…) [muestra] imágenes sobre cuya sensualidad la reflexión avanza como algo menos melancólico y aun lúcido» (Obras selectas. Ensayos…, p. 338).

En ese primer pulso de «Mientras suceden los días» el poeta posibilita la apertura de una imaginería que se bifurcará en su obra poética hacia redes que se vincularán con el mundo, a las evocaciones del exilio y a la prodigiosa nostalgia plantada en la memoria y, también, a ese tema subterráneo que refiere Balza: «la celebración del instinto».

Me detendré en el segundo fragmento de la primera parte de este poema:

Ya no hay girasoles en tu pecho,

sino lágrimas y otras caídas hojas

del árbol de la noche. Y más espesa,

más silenciosa, aferrada a esos pequeños

amuletos que ha destruido el tiempo,

y a las palabras: ¡oh redes vacías! (p. 13)

Tanto en estos versos como en la segunda parte de este primer poema se notará la misma pulsación de elementos. La tierra, el viento, lo asible y lo inasible, lo huidizo y, también, lo permanente. El magma se concreta en la poesía de Guillermo Sucre desde los primeros movimientos telúricos, germinales y a la vez lapidarios. Como en la naturaleza, siempre cumplirán un ciclo. Todo resplandor oculta fielmente su sombra, pues las cosas y los ocasos dejan ver en algún punto el halo de oscuridad que tienen los cuerpos, sean tangibles e intangibles, sean orgánicos o no, inanimados o vegetales. La palabra se hace refracción e irradiación de los movimientos del mundo y de los del cuerpo.

Así cierra la primera parte:

Soy el movimiento de los días,

el movimiento de los árboles,

el movimiento de las hojas del otoño

recién extinguido (p. 15)

Estas imágenes serán recurrentes en la obra poética de Sucre. «Tratemos de navegar con la imagen», dirá Palacios en su ensayo: «de ver su metamorfosis, no hablar de ella sino con ella, porque la intimidad con una obra es precisamente leerla sin ordenarla, sin enjuiciarla o etiquetarla desde afuera». La crítico resume el pulso poético y la articulación anatómica de la obra de Sucre al concluir que «[s]abemos muy bien que en última instancia lo que legitima un libro (…) es sin duda un secreto, su ritmo secreto» (Sabor y saber de la lengua, p. 141). Concluye invitándonos a leer la poesía de Sucre, buscarle el pulso, precisar ese ritmo, ese acorde y esa (in)tensidad de la palabra del poeta en el mundo.

Avanzamos en el poema. En el apartado «II» estalla la ciudad como atalaya que reagrupa sentimientos que prodigan el exilio: «Luego, a la hora del crepúsculo / enrojecer como las ciudades» (p. 15). Se prodiga allí un nuevo mundo, una nueva versión de la realidad. Por ello, el mismo Guillermo Sucre afirmaría en su ensayo «Las palabras y (la palabra)» que «[e]n el pensamiento moderno -podría decirse- el lenguaje sustituye a la verdad. De igual modo, en la poesía moderna, el lenguaje sustituye a la realidad» (La máscara, la transparencia, México, Fondo de Cultura Económica, 2001, p. 222).

La rima, en el siguiente tramo, el «III», no es asonante: es climática, emocional y fenomenológica: viento, amor, fuego, invierno y otoño. Bajo las hojas el tiempo, la tempestad violeta sobre la ciudad en el otoño, los seres y las cosas y los parques atenazados por el vértigo y el viento, siempre un elemento haciendo sombra a otro, tocándolo desde lejos, haciéndolos parcialmente noche.

El siguiente trecho de «Mientras suceden los días» asume los rasgos biográficos que José Balza cita en su ensayo; sin embargo, los elementos y movimientos del mundo no dejan de formar parte de este cosmos; ellos dejan fluir y transparentar situaciones vividas por el autor, que Balza identifica en su lectura:

IV

Los días aislados en la región austral.

Qué cielos aquellos, estivales y magnéticos del

azul.

Qué lagos parecidos al reposo de un planeta.

Qué volcanes erigidos como el odio o el éxtasis.

Y la nata verde de la tierra semejante

al clima húmedo de tu vientre:

cómo debimos prodigar el instinto.

Situados los bosques bajo tu fragancia,

entre tus cabellos se deslizaba un viento

que abría las casas de la noche;

después las cerraba tu sueño

y era tu respiración como el cielo lleno de estrellas.

Ah, no estábamos solos, no estábamos solos

en ese reino de la madera,

del perfume,

y ahora también, también te divisas

en esas esfumadas colinas

que hoy recuerdo bajo las lluvias. (p.17)

Además de lo señalado, debo añadir la naturaleza mineral de los poemas de Sucre. En este fragmento se transfiguran en elementos de la tierra a lo humano. Se fusionan todos los átomos del mundo, todas las texturas y se reconfiguran en otras; también se deshacen. Y como siempre ocurre en su poesía, la palabra será el vaso comunicante entre esos dos sistemas que contienen la realidad. Así, la realidad nunca abandonará ni será abandonada por el lenguaje, ya que es el propio lenguaje quien la contiene. Si se anula el lenguaje se anudan los universos posibles, todas las vertientes de la realidad se redireccionan a «otro sitio más secreto para las raíces de la tierra». Cada gesto del mundo figura una plegaria para que este nudo entre verbo y realidad no se desate. Como si todo fuera universo, los días y el tiempo se muerden la cola una y otra vez. En cada impulso se anuncia lo sagrado de una memoria, la respiración de los recuerdos, del verano, de los sentidos que se avocan y sostienen los recuerdos del propio cuerpo.

V

Cuántos ríos mares, que el hombre exila

y que yo reúno en tu corazón;

cuántas auroras, extensiones naturales

del augurio, limbos ensangrentados.

Y las cosas que apaga mi tristeza

cómo fluyen en ti a imagen del fuego.

He aquí las ciudades que atravieso,

poseído de los climas con que te rodeo;

y mi rostro fundido bajo los soles,

mi espíritu arrastrado por las calles

al abrigo de respuestas y revelaciones,

mis pasos al azar del gris o del púrpura,

mi lenguaje sustituido por las lluvias,

el caracol de los días despiadadamente callado

junto a ti que inicias las distancias,

los atributos y las posesiones del amor. (p. 18)

Las ciudades, los paisajes, los elementos reunidos en el corazón de uno. Guillermo Sucre postula que somos las ciudades y territorios que llevamos dentro; allí se incuban nuestros sentimientos. Allí florecen y flamean, arrastramos con nosotros todas nuestras huellas, toda la ciudad la llevamos en nuestras pieles, toda la ciudad se va con uno. La ciudad sigue a esa confesión de quien atenta contra sus recuerdos cada vez que se acopla a un sistema eterno de la naturaleza. La poesía de Guillermo Sucre pudiera constelarse como dos pies a punto de tocar un furioso río, de hundirse en él, pero apenas -con solo tocarlo con las puntas- pueden absorber los fulgores más ocultos del mundo para percibir con claridad que «Aún hay noche donde tus ojos / hacen fuego y aún eres vertiginosa / del instinto, anémona deshecha / en un océano triste» (p. 19).

Sucre revela capas geológicas de tiempos y espacios; estas abrigan recuerdos, ciudades y naturaleza. Todo fenómeno se sitúa en medio de otros dos que lo emparedan y lo concretan, lo complementan en los ritmos del mundo: «y se aviva en tu carne el olor de la tierra».

El cuerpo, nuestra realidad más cercana, la que nos cobija, la que reproduce nuestros silencios y nuestros sonidos, es la casa del mundo en nosotros, la atomización de los fenómenos, de las fieras del tiempo, los climas y las estaciones.

El último fragmento de «Mientras suceden los días» cierra así: «Es de noche sobre la tierra y sobre nuestros sueños, / sobre nuestros párpados, / sobre el pedazo de pan que compartimos» (p. 20). Desde el comienzo del apartado «VII» se dibuja la muerte de una etapa, la luz da paso a la oscuridad de la noche: «Estas cenizas son ahora nuestro fuego», se lee en el segundo verso. El tono cambia y el resplandor que acompañó nuestra navegación a través de los seis apartados anteriores se disipa, se agota, pero queda el residuo de esos mismos elementos que en el pasado brillaron en el acerado resplandor de las miradas y se erige el silencio, pero no se anula ni extermina el lenguaje. Nos quedamos sin palabras. Pero «aun la pobreza del lenguaje (no tenemos palabras, en verdad, para nombrarlo todo) ¿no ha servido para estimular todos los sistemas metafóricos y aun místicos?», dirá Sucre en su ensayo «Las palabras (y la palabra)», en juego refractivo con el ocaso de este poema. Si continuamos podríamos anudar lazos entre la poesía de Sucre y su prosa ensayística: en una hallaremos las respuestas que interroga la otra: «El silencio, por una parte, sería el regreso a las fuentes mismas de la palabra. Ese regreso es un punto de partida; lo original, en efecto, es el silencio» (La máscara, la transparencia…, p. 293), acota el poeta en «La metáfora del silencio».

Segunda estación: de los viajes y el regreso

El segundo poema de Mientras suceden los días manifiesta un ritmo distinto. La vastedad del mar es una metáfora del silencio y de que más allá de la resaca no se puede llegar muy lejos, ya no existe suelo en el que colocarnos, ya no insiste el suelo que nos tienta con los trazos y trozos de nuestra propia sombra. El mar indestructible se atraviesa, se huye a otra realidad. Como un grito espasmódico Sucre deja caer estos versos:

puertos y ciudades -¡oh memoriosas

imprecaciones de la piedra!-

se acumularon en mi corazón.

Ciudades impenetrables o sensibles a la noche que

se ilumina como un hangar. (p. 23)

Todo se representa como sumergido en un apocalipsis neptuniano. Un orden sistemático muere. Se esfuma una red de palabras como dinastía de sal. ¿El mar como una vía imposible de escape a otro lugar? En el apartado «II» no por casualidad los trenes comienzan a transitar. En estos poemas se percibe el rumor del humo y el fuego, del hierro forjado, ese material secreto con que están hechas las despedidas. Y ciudades que respiran en la memoria aún asidas a la piel: la ciudad ahora se atomiza en el espíritu. En los siguientes episodios se desgrana el paso de los días y el devenir del sol para establecer ese ritmo inalterable de luz y sombra divididos en partes iguales de tiempo:

Después de apacentar el musgo de las ciudades,

en lo irreparable del atardecer,

en la soledad de la memoria,

cuando una ráfaga o el advenimiento de las sombras

se dispersan las imágenes, los vestigios,

nos hicimos nuevamente los fugitivos habitantes

del mundo. (p. 30)

En este apartado las imágenes nunca llegan a colisionar, cada una transcurre, discurre y se presenta en las líneas de sus propios rieles, llegan a posicionarse paralelamente para compartir ese destello de oscuridad o esos eclipses absolutos que ofrenda la luz. En su artículo «De la penumbra a la limpidez», Martha Durán destaca certeramente la cualidad poética que emana la obra de Guillermo Sucre:

Es un poeta de la transparencia, de la claridad, de la luminosidad, del albor. Sus regiones oscuras buscan siempre iluminarse en la palabra, rescatando lo discreto para festejar su destello en la imagen. De allí que los elementos que privilegian su mirada sean aquellos que tienen la cualidad de generar luz, como el sol o el fuego; o de recibirla y dejarla pasar sin ofrecer resistencia, como el agua o el aire. (Investigaciones Literarias, vol. I / II, nº 17, 2009, pp. 27-40)

De nuevo a la tierra. Viaje a la superficie. El regreso. Son sustancias de los desplazamientos. Los trenes.

Así la luz de aquellas regiones, transfigurada en

la llama de los cuerpos.

Así los días, entre la hostilidad o el amor.

Pero a lo lejos de nuevo el mar, el mar y los

emblemas de su cólera: relámpagos del exilio,

astros de la errancia, los adioses. (p. 31)

Cristian Álvarez, en su ensayo «Guillermo Sucre. Poesía y ensayo: la misma realidad del lenguaje», describe muy diestramente esta faceta en la poesía de Sucre, ese «darse cuenta del primer extravío, el singular errar del lenguaje que a veces olvida ser lenguaje, nos muestra también la conciencia de esa distinción de realidades que asimismo definen un exilio» (Salir a la realidad. Un legado quijotesco, Caracas, Monte Ávila Editores Latinoamericana, 1999). En la poesía de Guillermo Sucre el lenguaje instala, más que puntos, sentidos cardinales, los por alto y por bajo por los que fluyen los elementos, por los que fluye la memoria que apenas nos salpica sus caprichosas necedades:

Renunciamos al tiempo. Y nuestras pobres palabras

perseguidas eran el exilio

el lenguaje de la ausencia,

los pétalos sangrantes de aquella rosa que moría

entre tus manos. (p. 37)

Esa rosa que se desgaja, se hace fugaz y fugitiva, también ajena y que antes fue refugio y sexo, hogar en el cuerpo para huir de un eminente exilio. El cuerpo y la palabra constituyen la nación, resultan el país del sentido de lo humano. Sin ellos seríamos simplemente bestias por cuanto nada sería ajeno a nosotros, pues no hallaríamos la propiedad de nombrar las cosas. Es la hecatombe de nuestra pobreza del lenguaje, la incapacidad de nombrar, de decir, de recordar las cosas por sus nombres. De llamarnos. Primero fue el verbo, la palabra nunca ha abandonado los misterios del mundo: «Pero los viajes me desvelaron la memoria, y no la sombría fidelidad de las cenizas» (p. 38); aquellas cenizas que antes seguían siendo fuego ahora devienen extensiones del cuerpo, de los recuerdos, un faro que desata un norte próximo: «la hoguera inmortal que devoraba las fronteras, los confines» (p. 38). Son esas mismas palabras las que nos lanzan al exilio.

Lo único que tenemos, en definitiva, es el nombre: la palabra que nos explica. En un espacio indómito, sin fronteras aparentes, es necesario el fuego aunque sea en su versión apocalíptica: sus cenizas capaces de flotar y nunca hundirse en la vastedad del mar como le puede ocurrir a las horas y a los sentidos cardinales: «el tiempo ruge ahora entre nosotros. El mar bate entre nosotros. Abolidos están los fuegos, los sueños desafiantes, los crepúsculos. Y solo nuestros rostros, herederos de una salvaje idolatría, brillan en la hiriente soledad del estío» (p. 39).

La poesía de Sucre nos recuerda que en el aire se es gaseoso, como los recuerdos, pero en la tierra uno se planta. Se nos muestra en «De los viajes y los regresos» que en el mar todos somos exiliados absolutos; aquí el lenguaje se transparenta y busca flotar con nosotros y para nosotros. Las palabras parecen haberse fundado para pronunciarse en tierra firme, donde exista quien las oiga y las haga suyas: «Pero a lo lejos de nuevo el mar, el mar y los emblemas / de su cólera: relámpagos del exilio, / astros de la errancia, los adioses». Así termina el «III» episodio de esta segunda parte para luego aportar en el siguiente estadio de esta navegación al lenguaje como cuerpo.

El lugar es ajeno y extraño; la patria hecha contorsión de muslos, los territorios siempre plegados al cuerpo materializan su imagen en él. Memoria y deseo, cuerpo y palabra: los cuatro puntos cardinales que alimentan el mundo, que le dan sentido a las estaciones de la ausencia, aquella que comparten el humo de las ciudades y las cenizas de la memoria.

«Y entonces tú, desamparada, en la resaca de tu historia y de la historia / Cómo conquistabas conmigo los jardines, las ferias, los suburbios». Aquí, en el ecuador de la segunda parte, se escucha una voz crepitar con esas llamas, una voz temblorosa que musita: «Seamos reales» mientras nos obligamos a oprimir «el rugiente olor humano»; estamos hechos de tierra porque allí, y solamente allí, nuestra sombra será capaz de crecer y desdoblarse con nosotros. El cuerpo que contiene los elementos. El día y la noche nos guiña su rostro de tiempo; es esa noche la que se desliza por el pelo y el vientre en el que arden los soles de verano. Solo tenemos como embarcación la memoria estancada en el agua de la infancia. Esa «memoria fluía como un río paralelo a tu cuerpo tendido / y era el pasado esas tristes aguas detenidas de mi infancia». La memoria que fluye paralela al cuerpo tendido como dos capas de la realidad.

De ningún modo se contempla el cuerpo como ente desterrado de la naturaleza que lo rodea, como eslabón del mismo tiempo; más bien ese lenguaje negado a desaparecer, anudado a los días, acompaña el exilio de agua. «La fija fugacidad» que solo podemos asir en nuestros gestos, en nuestras facciones, en «los viajes que desvelan la memoria». El instinto y el destino en encarnizada lucha que hace preguntas al porvenir en la orilla de una playa, donde el mar y la tierra firme se conocen y rechazan sabiéndose dos mundos inseparables pero infinitamente distantes el uno del otro: el primero hundirá cualquier huella; el segundo, las hará suyas.

Si atendemos a lo que dice Sucre sobre el silencio en La máscara, la transparencia puede que el mar funcione como metáfora intolerable de este, y la tierra de la palabra. Entre dos territorios mediará el mar; entre dos palabras mediará un silencio:

El silencio está al comienzo y al final de la palabra. Rodeada en sus dos extremos por el silencio, ¿no es más verdadera la palabra, más verdadero igualmente lo que ella nombra? Ni debate con el lenguaje, ni carencia de él, el silencio, desde esta perspectiva, es otra forma del homenaje al mundo y a la vida; otra forma de la plenitud.

La fugacidad del agua está allí, permanece entre las esferas de realidad que comprenden las palabras.

Avanzamos en el poema y ahora el cuerpo se incorpora a la textura de los ríos sucreanos penetrando en los movimientos del tiempo, recogiendo las resacas del pasado, llevándonos hacia el cauce de nuestras primeras edades: «Estamos en el río de nuestra infancia» (p. 41), mientras que «Estallan como las cigarras del verano/ Foliaciones de los árboles» (p. 42). Las palabras junto a las aguas anegan la realidad; esas palabras y esas aguas fluyen y arrastran al mismo tiempo la muerte del pasado y un nuevo nacimiento. Allí estamos mimetizados y condensados. El orgullo de los planetas es que «Sobre la tierra asumimos el crecimiento» (p. 42), pues en el mar estamos condenados a desaparecer, a ni siquiera volvernos cenizas y comenzar de nuevo los ciclos vitales de la naturaleza.

Tercera estación: donde el viento no ha podido vencer

El abanico temático de este poemario insiste en las variantes meteorológicas, los elementos, los cuerpos, las ciudades, los sentimientos, los sonidos y, sobre todo, los silencios; la soledad, la luz y la sombra; los viajes y exilios, regresos y despedidas. «Donde el viento no ha podido vencer» se inicia así, con las entrañas, con la confesión desgarrada de lo natural:

Estamos solos en medio de la tierra,

en la gestación del verano,

ausentes, precipitados, como los días,

en el desierto del tiempo.

El viento que se levanta del Oeste y estremece

la ciudad de mi infancia,

ha borrado las fronteras, los confines. (p. 49)

Una frase que convoca la soledad de cada ser humano abre el segundo tramo de este poema: «Somos cada uno toda la historia». Las edades, las eras, unas tras otra a través de nosotros o desde nosotros. La palabra evoca que somos luz y sombra, de ese material estamos hechos, de esa arcilla que divide los días y el tiempo, con la que modelamos nuestros destinos, nuestros pasos, nuestro rostro y evolucionamos en nuestra memoria. La memoria en el silencio de la noche aviva con mayor precisión el aroma de las ciudades cuyo único referente común parece ser la nostalgia. Entre estas tierras y estas aguas se clama: «soy lo que en la tierra conquista, / más que su muerte, su destino» (p. 55).

El cuerpo que se agita y se prolonga en las raíces de la tierra, en los pliegues de cada realidad y cada memoria. Cada verso puede fijarse como una pequeña lucha por asimilar el destino que se encuentra en el aire «prisionero del fulgor». Cuando nos damos cuenta de que pronto seremos derrotados irremisiblemente: «Si algo hiere hoy en el mundo/ hiere con mi corazón que se libera». El tramo «VII» de esta tercera parte se nos revela como un destello lapidario y también sofocante:

VII

Si al invisible reino llegas

no por tus pasos, por mis sueños,

y transcurre el tiempo, no los días,

y un viento sin amor sepulta

entre tus manos la última estrella

heredada del fuego: el olvido;

o si en la tierra todo se extingue

de tu memoria, de tu esplendor.

Vertiginosa, oh hija de mis sueños,

¿dónde encontrar entonces tu voz

que avasalla y requiere esta ausencia? (p. 59)

En el silencio y en la ausencia nos preguntamos por nosotros mismos. Lo que queda es la ceniza que no hace cuerpo ni sombra. Es el exterminio del tiempo, por lo tanto, la anulación del hombre y de todo; estamos de pie sobre el tiempo no sobre los paisajes, la memoria es el aire que lleva ese espacio más real que todo por constante y eterno. Es la dictadura del silencio la que se conquista («pero no temas, amor, amor mío, / no voy a coronarte de lamentos»). Y el amor regurgita, es una columna, un puerto; también un muelle, un planeta de la salvación, una tabla en medio del mar que evita que nos ahoguemos.

Hacia el final del poema se asoma el nacimiento de una nueva edad, se sobrelleva el recuerdo imborrable de cómo fuimos gestados. Otoño, verano, invierno, la primavera apenas aparece en la obra poética de Sucre. Apenas descubriremos la palabra alma en su último poemario, pero eso ya es tema de otro ensayo.

Mario Morenza

ARTÍCULOS MÁS RECIENTES DEL AUTOR

Suscríbete al boletín

No te pierdas la información más importante de PRODAVINCI en tu buzón de correo