Fotografías cortesía del autor

Toda infancia está sujeta, más que otras zonas de nuestra experiencia vital, a la maleabilidad de una memoria anclada en un ámbito de difusas fronteras, donde los recuerdos de lo factual y lo imaginado coexisten y se yuxtaponen de modo indiferenciado. Ello, no obstante, no pondrá en cuestión el grado de enraizamiento que algunas verdades íntimas, asimiladas en esa etapa de nuestras vidas, habrán de tener en nosotros por el resto del trayecto que nos corresponda encarar la existencia. Borges afirmaba que no tenía recuerdos de que hubiese existido un tiempo en que no supiera leer. Esta aseveración, una entre miles de boutades del escritor bonaerense, si bien, en su caso, se postula como prueba de una precocidad singular, en el mío sería sobre todo evidencia del registro de un cambio de época en que la lectura ya había comenzado a convertirse, para buena parte de la población venezolana, en un bien adquirido, justamente, en esa fase de la vida donde todo se hace pertenencia sin memoria de su aprendizaje. Esa fue la vivencia que tuve en la Caracas en la que nací, en 1962, en el seno de una familia de clase media, sin mayores bienes de fortuna, pero con una muy arraigada estimación por los valores formativos del arte y la cultura. Quizás por ello, además de no recordar aquellos tiempos en que no sabía leer, no acuden a mi memoria, tampoco, recuerdos de un hogar donde no existieran los libros. Las bibliotecas de mi abuelo y mi padre fueron lugares donde mi curiosidad de niño encontró distracción durante muchos momentos de la infancia. Ya después, durante la adolescencia, fue mucho el provecho que saqué de las horas de lectura ofrecidas por esos libros. Varios de ellos forman parte del equipaje que me ha acompañado, al menos en los últimos treinta años, en los distintos lugares donde he vivido.

Aún recuerdo el día cuando descubrí, entre las pertenecías de mi abuelo, un libro que desde entonces ha formado parte de los míos: una edición del Cementerio marino, de Paul Valéry, traducida por Rafael Olivares Figueroa, publicada por el Grupo Viernes, en Caracas, en 1940, con tiraje de 300 ejemplares encuadernados en tela y numerados para suscriptores. También, entre esas páginas ya marchitas que mucho leí y manoseé, tomadas de la biblioteca paterna, hay dos que significaron sendas revelaciones en mi vida, como seguramente pudieron serlo en las vidas de muchos otros jóvenes inquietos, que habiendo llegado tarde a la psicodelia y al hippismo (que no al hipismo, al cual me ligó cierta afición en la niñez, también aprendida de mi padre) tuvieron tardías noticias del existencialismo en las postrimerías de los años setenta del pasado siglo. Me refiero a una edición de El lobo estepario, de Hermann Hesse, de la editorial mexicana Colón, de 1949, y una de El proceso, de Franz Kafka, publicada por Losada, en Buenos Aires, en 1961. Esos, entre muchos otros libros viejos, pero no necesariamente envejecidos, los cuento entre mis herencias más preciadas. De ellos dejé testimonio, en un poema que escribí a finales de la década de los ochenta, titulado “De mano en mano”, publicado en mi primer libro, Al margen de las hojas (Monte Ávila, 1991). Las dos primeras estrofas de ese texto lo certifican: “En los anaqueles de mi cuarto/ los libros también llevan el itinerario de los días,/ recostados unos contra otros se agrupan en diáfana convivencia/ respetando las jerarquías que impone la edad.// Los más ancianos, los elegidos, son quienes/ dictan el rumbo de este pueblo nómada,/ habituado, de mano en mano, a la errancia y al olvido.”

Con ese pueblo nómada me he movido por la vida a lo largo de los años, y a estas alturas me siento más parte de él que de cualquier otro al que pudiera pertenecer. Por eso, si me preguntaran cuáles de los libros que conforman mi biblioteca son “imprescindibles”, cualquier respuesta me resultaría una traición, una deslealtad, un ejercicio imposible. Si no a todos, a una considerable cantidad de ellos estoy unido cordialmente, es decir, con el corazón. Cada uno guarda un recuerdo, es el testimonio de una o varias circunstancias de vida, el legado de un tránsito compartido. Dado a la tarea de escoger unos cuantos, entre tantos, me inclinaría por conformar familias entre ellos en las que se escondiera, tras alguna imprevista red de parentescos, una historia secreta y común, tal vez la revelación de un insospechado destino. Barajando diversas posibilidades se me ocurre una: vincular dos ediciones facsimilares que estimo entre mis más entrañables posesiones, al comienzo y final de un relato, con algunos libros entremedio que resguardan también el afecto, tanto por la remembranza de su llegada a mis manos como por algunas páginas escritas en ellas por sus autores, a modo de dedicatorias. Trataré, por tanto, de inventariar una historia, entre muchas otras posibles, que involucra amigos y libros.

A mediados de los años ochenta formé parte de un taller literario que marcó mi vida y me enrumbó, de forma definitiva, por el camino donde todavía me encuentro. Se llamaba “Anagrama” y tenía lugar en las instalaciones que por aquellos años ocupaba la Universidad Simón Bolívar en el edificio Tajamar del Parque Central, en Caracas. Ese espacio de hábitos literarios en el que desde el primer momento encontré un verdadero lar, estuvo coordinado en sus distintas etapas, durante quince años de existencia, por las profesoras y poetas Luisana Itriago y Ana María del Re. Allí conocí a Luis Miguel Isava, amigo con quien desde esos tiempos no he dejado de conversar sobre poesía. Fue él quien me introdujo en la obra de Eliot, y en particular en la lectura de The Waste Land. Luego, durante mis estudios de maestría en la misma universidad, fui su primer “tutoreado”. En su compañía me fui adentrando en el fervor por Eugenio Montejo. En 1990, tras años de trabajo y ahorros, tuve la posibilidad de viajar a Europa y en particular a Oxford. Allí permanecí un mes estudiando inglés y evaluando, entre otras cosas, la posibilidad de visitar al autor de Terredad en Lisboa, quien llevaba ya algún tiempo como diplomático en Portugal. Para entonces, ya me carteaba con Eugenio Montejo con relativa frecuencia y Luis Miguel ya había iniciado sus estudios doctorales en la Universidad de Emory, en Atlanta. Tres libros de mi biblioteca son el testimonio de este tejido triangular que se dio entre amigos, en tres distintos espacios: una versión facsimilar de The Waste Land, con anotaciones de Ezra Pound, publicada por Faber & Faber, en 1990, que adquirí en Oxford; una edición bilingüe inglés-portugués, de The Love Song of J. Alfred Prufrock/A Cançao de amor de J. Alfred Prufock, de Eliot, con un texto crítico, también de Pound (Lisboa: Assirio E. Alvim, 1985), enviada por Eugenio Montejo de regalo, desde la tierra de Pessoa; y una selección de la poesía de Mark Strand (Selected poems, New York: Atheneum, 1984) que Luis Miguel me obsequió al reencontrarnos en Caracas, con una sorpresa añadida, una dedicatoria firmada por el poeta norteamericano, que decía: “For Aturo”. Sobre la poesía de Strand mucho habíamos hablado y comentado Luis Miguel y yo, a propósito de una pequeña edición titulada 20 poemas, traducidos por Octavio Armand y publicada en la legendaria colección “Breves”, a cargo del admirable y discreto editor argentino Gabriel Rodríguez, en Fundarte, en 1979.

Yo no podía saber en ese momento que veinte años después de haber recibido de manos de Luis Miguel aquel ejemplar autografiado, me correspondería a mí –un 30 de marzo del 2011– el honor de presentar un libro del Mark Strand (Nada ocurra, Caracas: bid & co., 2011) traducido por la poeta y amiga Beverly Pérez Rago. Y menos aún que la presentación sería en compañía del mismo Strand, en una Sala de Lectura de la urbanización Los Palos Grandes, llamada Eugenio Montejo en honor al poeta y amigo, asiduo caminante y contertulio vecino de la zona, quien para ese momento ya tendría casi tres años de fallecido. Tampoco podía prever que entre los asistentes estaría justamente Octavio Armand, no sólo autor de la traducción por la que me adentré por vez primera en la poesía de Strand, sino amigo de éste desde los tiempos en que compartieron vivencias en New York. Esa noche le comenté al poeta norteamericano el celo con que atesoraba en mi biblioteca, desde hacía varios años, ese libro suyo que Luis Miguel me trajera desde Atlanta, con su aleccionadora dedicatoria constituida por los dos elementos imprescindibles en cualquiera de ellas: una preposición y un nombre. Sonrió, pero no me dijo mucho más. Ese silencio me llevó a recordar a otro poeta, de mi más hondo afecto y admiración, también ligado a Strand, y cuya mención sí provocó en él efusión y entusiasmo. Le hablé de Juan Sánchez Peláez y de la mortificación que durante tantos años anidó en su ánimo el dudar sobre la pertinencia de la traducción que hiciera de uno de los versos de la poesía de Strand (no recuerdo cuál) de entre los varios poemas que seleccionó y versionó extraordinariamente en castellano (publicados en: Poemas, Caracas: Pequeña Venecia, 1996). Con Juan fueron muchas las noches de conversación en las que surgía algún comentario sobre la poesía de Strand y su amistad con él. Juan recordaba su vivencia norteamericana, entre 1969 y el 70, cuando participó en el Programa Internacional de Escritores en Iowa y cuando conoció a su futura esposa, Malena Coelho, en New York. No estoy seguro de si alguna vez me mencionó que hubiera sido en aquellos años que conoció a Strand. Sí, que se reencontraron a comienzos de los 90, en un festival de poesía en Perú. Aquella noche de la presentación, en una cena que compartimos Strand, Beverly, Bernardo Infante, Adalber Salas y yo, el poeta norteamericano recordó aquellos días limeños, junto al poeta de Elena y los elementos.

Tampoco podía saber yo que casi treinta años después de la estadía de Juan Sánchez Peláez en Iowa, me correspondería a mí contar con la fortuna de participar, en 1997, en ese mismo programa. Fue allí, durante muchas noches de conversación con el poeta eslovaco, Peter Macsovsky, que tuve noticias de uno proveniente de un país hoy inexistente, Yugoslavia, llamado Charles Simic, quien a los dieciséis años había llegado exiliado a los Estados Unidos para quedarse definitivamente y aprender tan bien el inglés que varios años después habría de convertirse en poeta laureado de ese país, al igual que Strand. Mi entusiasmo por la poesía de Simic nació de esas conversaciones y de las lecturas originadas en aquellos años. En una de las impresionantes librerías de Iowa City, Prairie Lights, cerca del edificio Mayflower donde estaba residenciado, pude adquirir mi primer libro en inglés de Simic (Hotel Insomnia, New York: Harcourt Brace Jovanovich, 1992), además de otros de dos grandes poetas cuya admiración y conocimiento de sus obras se remontan al momento en que fueron galardonados con el Premio Nobel: el ruso, Joseph Brodsky, en 1987 (A Part of Speech, New York: Farrar, Straus, Giroux, 1980) y la polaca, Wislawa Szymborska, en 1996 (View with a Grain of Sand, Boston: Houghton Mifflin Harcourt, 1995). Recuerdo haber conversado con José Emilo Pacheco sobre la poesía de estos dos últimos, en la ciudad de Bogotá, un año antes de mi periplo en Iowa. Hasta allá llegué para llevar de regreso, de Caracas a la ciudad de José Asunción Silva, unas botas de cuero que en una noche de tragos y pláticas poéticas se le quedaran al excelente traductor del inglés y poeta colombiano Nicolás Suescún, en casa de Juan Sánchez Peláez. Digamos que esa fue una de las motivaciones añadidas, cuando los organizadores del V Encuentro de Escritores Hispanoamericanos, a realizarse en la capital colombiana en noviembre de 1996, decidieron extenderme una invitación a mí, en sustitución de Juan Sánchez Peláez, quien prefirió no asistir por miedo al frío y la altura bogotanos, dadas ciertas molestias pulmonares que lo habían venido afectando. Juan Calzadilla fue quien les sugirió mi nombre a los organizadores, el cual, tras consulta con Juan Sánchez Peláez, aceptaron. Decía líneas atrás que allí conversé con José Emilio Pacheco. Y en efecto, así fue, pero como resultado de un previo intercambio de libros, que derivó en un animado diálogo durante tres días de intensas actividades en el marco de dicho evento literario. El día que lo conocí, le había regalado y dedicado mi primer poemario, manifestándole mi admiración y aprecio por su poesía; al día siguiente, él me retribuyó con un ejemplar de su hermoso libro Escenarios (México: Galería López Quiroga, 1996) cuya autoría compartía con el extraordinario pintor mexicano Vicente Rojo. La dedicatoria en cuestión, apuntaba lo siguiente: “Para Arturo, la parte que me toca de este libro. Con todo afecto y los mejores augurios. José Emilio”. De esas conversaciones recuerdo cómo Pacheco expresara su interés por la poesía de Joseph Brodsky y su entusiasmo al describir el modo de recitar del poeta ruso, muerto a comienzos de ese año, en 1996, quien entonaba sus versos como oficiante de un rito litúrgico; práctica que, por lo demás, es propia de una muy longeva tradición poética aún vigente en la milenaria tierra de los zares. Tal vez el señalamiento de Pacheco aludía, por contraste, a su propia indisposición para leer en público, pues afirmaba no contar con dones para eso. También hablamos, como señalara anteriormente, sobre la recién galardonada con el Nobel, quien para entonces era una completa desconocida en el ámbito de la lengua castellana, la extraordinaria poeta polaca Wislawa Szymborska. Recuerdo que al volver a Caracas le mandé por correo fotocopias de las primeras versiones de sus poemas que aparecieron en el Papel Literario de El Nacional.

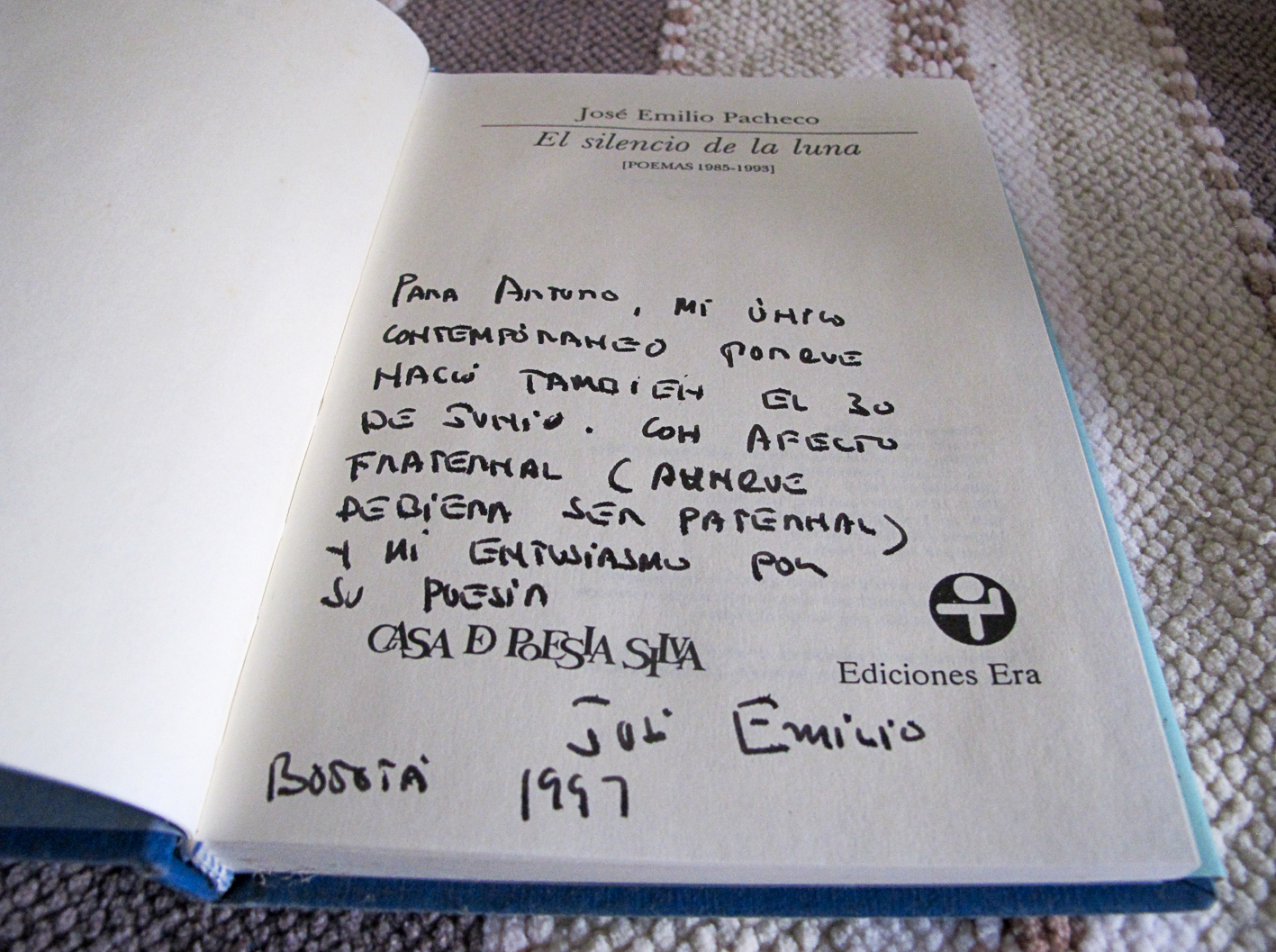

El poeta mexicano había asistido a Bogotá para recibir el Premio de Poesía José Asunción Silva, que con motivo de la conmemoración del centenario de la trágica muerte del poeta colombiano era entregado por la Casa de Poesía Silva. Entre los miembros del jurado de ese premio estaba, precisamente, Eugenio Montejo, además de Darío Jaramillo Agudelo y María Mercedes Carranza, quien para entonces ocupaba la dirección de la institución otorgante del reconocimiento. La noche de su concesión tuve la fortuna de leer en la Casa Silva, en presencia del maestro Pacheco. Recuerdo haber intentado una traducción propia e improvisada de unos versos de Four Quartets, de Eliot, que servían como epígrafe de mi libro Al margen de las hojas: “For us, there is only the trying. The rest is not our business”. Al terminar la lectura, para mi sorpresa, el poeta mexicano me comentó favorablemente la versión castellana de los versos de Eliot, que desde mucho tiempo atrás ya habían sido traducidos por él, y me obsequió un ejemplar de su libro recién galardonado (El silencio de la luna, México: Era/Casa de Poesía Silva, 1996). Ese libro se cuenta entre los más apreciados de mi biblioteca, por diversas razones: sus altas cualidades poéticas, la anécdota hasta acá anotada y la dedicatoria que contiene. Ésta, algo más extensa que la de Strand, dice: “Para Arturo, mi único contemporáneo porque nació también el 30 de junio. Con afecto fraternal (aunque debiera ser paternal) y mi entusiasmo por su poesía”. De la coincidencia de nuestras fechas de nacimiento nos habíamos enterado en el medio de alguna de las conversaciones que en un café, cercano a la casa de Silva, habíamos tenido en días pasados. Al año siguiente, antes de irme a Iowa, volví a comunicarme con él telefónicamente. Tenía yo la intención de pasar por Maryland, donde Pacheco enseñaba seis meses al año. Mi deseo era aprovechar la ocasión para incluirlo en el itinerario del plan de visitas que los participantes en el International Writing Program, de la Universidad de Iowa, debíamos llevar a cabo. Desafortunadamente me comentó que no estaría en Estados Unidos por esas fechas y me advirtió también, a modo de broma, que con respecto al programa de Iowa tenía un conflicto. Al rememorar sus palabras me parece escuchar algo como esto: “cuando quise ir me dijeron que era muy joven y cuando volví a preguntar la respuesta fue que ya estaba muy viejo”. Como he apuntado, con Pacheco hablé sobre Brodsky y Szymborska, pero nunca lo hicimos sobre Simic. Yo para ese momento no conocía ni su nombre ni su poesía. Como dije, sabría de él poco tiempo después gracias a mi futuro amigo, el poeta eslovaco Peter Macsovsky. Supongo, no obstante, que Pacheco sí debía estar al tanto de la existencia de Simic y “se me hace” –por platicar en mexicano– que si hubiera hablado sobre él, lo hubiera hecho con admiración y entusiasmo. No fue ese el caso de Juan Sánchez Peláez, a quien al mencionarle a Simic, tras reportarle mis lecturas y descubrimientos durante mi estadía literaria en las planicies norteñas de los Estados Unidos, no me manifestó mayor interés por su poesía. En principio me sorprendió su indiferencia ante una obra poética que a mí me parecía notable. Después, con el paso del tiempo, fui aprendiendo a leer la naturaleza de la lejanía que Juan experimentaba.

En la última entrega de la que fue una importante publicación venezolana, la revista Veintiuno, dirigida por Antonio López Ortega, la número 17, correspondiente al bimestre junio-julio de 2007, Eugenio Montejo publicó una nota sobre un libro mío, Pasado en limpio (Caracas: Equinoccio / bid & co., 2006). Ese fue uno de los últimos escritos que Eugenio publicó en su vida, pues no habiendo transcurrido un año, desde entonces, una imprevista enfermedad se lo llevaría. En ese texto Montejo se detiene, justamente, en un poema dedicado a Juan Sánchez Peláez, quien había muerto en el 2003. Al respecto, decía lo siguiente:

«El dibujo que trazan los versos de Gutiérrez Plaza recrea la imagen del último Juan, ya octogenario y enfermo, obviamente distinto del que, hace más de cuarenta años, atravesaba entonces el arco solar de la media vida cuando lo conocimos, aunque el encantamiento de los ojos y la extrañeza de la mirada que parecía haber afrontado visiones poco comunes, fuesen siempre los mismos. El poema de Gutiérrez Plaza se concreta en un apunte sobrio y preciso: ‘Juan lee,/ Juan sabe que va a morir,/ Juan escucha el resoplido/ quejumbroso de sus pulmones’. Corren los días finales del poeta, unos días en que, como en tantos otros, distraídamente, desde su aparente fragilidad y sin proponérselo siquiera, da lecciones a sus amigos, esta vez acerca de cómo encarar la muerte de modo imperturbable, casi sin dejar que el terrible acontecimiento altere demasiado su ánimo: ‘Juan lee sin distraerse/ en lo que vendrá (…) Respira hondo/ pero no puede/ no puede ni deja de leer./ Se despide de las visitas/ y llama a Malena/ con sus ojos grandes,/ repletos de adivinanzas’”.

En otros versos del mismo poema se añade este otro rasgo de precisión del retratado: “No le gusta/ la poesía objetiva./ Prefiere arropar cada palabra/ con el tacto de un animal nocturno”. Para luego añadir:

«En la compilación de Gutiérrez Plaza hay varios otros poemas dedicados a diversos creadores como Eliseo Diego, Roberto Juarroz, José Ángel Valente o su propio abuelo, el reconocido compositor Juan Bautista Plaza, cada uno visto desde algún ángulo insinuado por la obra del personaje o por un dato afín con que lo ha retenido la memoria. No obstante, en la observación acerca de la ‘poesía objetiva’, incorporada a los versos que dedica a Sánchez Peláez, parece hacer un guiño mediante el cual el autor sutilmente marca el terreno de su propia estética, más ceñida a cierto objetivismo, es decir, menos proclive a arropar sus palabras ‘con el tacto de un animal nocturno’”.

Sobre esa tensión entre lo objetivo y lo subjetivo en el poema, Eugenio adelantaba en esa nota, también, otra lúcida observación, mediante la cual identificaba, precisamente, esa difícil frontera que separara los gustos de Juan, respecto de la poesía de Simic y de algún modo de la mía. Montejo advertía: “Es verdad que no resulta fácil deslindar del todo en una obra de arte lo que reconocemos como subjetivo de aquello que creamos su opuesto. El objetivismo, por lo demás, no niega los elementos subjetivos implicados en una escritura artística, sino que los subordina a sus componentes representativos”.

Y creo que, ciertamente, cuando escribí ese poema pensé tanto en el Juan que se nos iba, enfrentando con sabiduría y ejemplaridad la muerte, como en aquel que tuvo esa inusitada reacción la noche que hablamos sobre Simic, en el momento en que se levantó del sofá en la sala de su apartamento y me pidió que lo esperara un rato, para volver a los pocos minutos con un libro en la mano, extraído de su biblioteca, el cual me dio diciéndome: “léelo, te lo regalo, a ti te interesa más que a mí”. El libro en cuestión, otra de mis más preciadas compañías, es una antología de la poesía de Simic, publicada en México por la UNAM, en 1994, titulada El sueño del alquimista, traducida por Rafael Vargas. Ya, en Hotel Insomnia, yo había encontrado poemas con los que sentía una fuerte filiación (no sé si “oscura”, como diría Juan), tanto por su tono, ritmo y dicción, como por sus temáticas y su imaginario; por esa rara conjunción entre lo cotidiano y directo, en términos de lenguaje y referencialidad, y lo metafísico surgido de la situación enunciada y “ordenada” desde esa aparente desnudez verbal. Yo recordaba aún mi asombro cuando descubrí en ese libro un poema titulado “Makers of Laberinths”, no tanto por el poema en sí, como por la similitud con el nombre de uno mío, “Hacedor de laberintos”, incluido en Al margen de las hojas. En el libro traducido por Vargas encontré además de ese poema, otros también afines por los motivos que he señalado. Lo metafísico, sincrónico o premonitorio, por tantear alguna forma de denominar esa extraña experiencia, se me hizo manifiesto en un poema que no sólo guardaba similitudes en su titulación (“My Shoes”, el de Simic; “Mis zapatos”, el mío), sino que además parecía aludir a una vivencia compartida. Las dos primeras estrofas de ese extraordinario poema de Simic dicen: “Shoes, secret face of my inner life:/ Two gaping toothless mouths,/ Two partly decomposed animal skins/ Smeling of mice nests.// My brother and sister who died at birth/ Continuing their existence in you,/ Guiding my life/ Toward their incomprehensible innocence”. Su versión en castellano, según la lograda traducción de Vargas, sería: “Zapatos, rostro secreto de mi vida interior:/ par de bostezantes bocas desdentadas,/ dos semidescompuestas pieles de animal/ con olor a nidos de ratón// Mi hermano y mi hermana, que murieron al nacer,/ continúan viviendo en ustedes,/ orientando mi vida/ hacia su incomprensible inocencia”. El asombro y la sensación de misteriosa interpelación surgió en mí al momento de leer por primera vez ese poema, que no sólo llevaba el mismo título de uno mío, sino que me hablaba de un hecho muy importante en mi propia vida familiar, un hermano y una hermana que, en efecto, murieron al nacer, y cuya memoria, la memoria de su efímera presencia en nuestras vidas ha permanecido como una terca sombra debajo de mis zapatos, en su “consumada torpeza para pisar el mundo”.

Antes he comentado que la poesía de Simic, seguramente, también habría suscitado simpatía en José Emilio Pacheco, no sé qué tanto en Montejo, más bien reactivo a toda aquélla donde pudieran resultar “demasiado notorias las imágenes que provienen de la agudeza o el intelecto”. Las últimas veces que hablé con Pacheco, no se lo pregunté, de modo que no pude averiguarlo. En 1997, yo era director general del Centro de Estudios Latinoamericanos Rómulo Gallegos y lo llamé, me manifestó su contento por el otorgamiento del premio que antes habían ganado Vargas Llosa, García Márquez y Carlos Fuentes, a Ángeles Mastretta, primera mujer honrada con ese importante galardón venezolano. Fue cuando le hablé de Iowa y me dijo lo que me dijo. En julio de 1999 le envié un fax. Me acompañó en la gestión Saúl Sosnowsky, quien para entonces y desde mucho atrás era jefe del departamento de español y portugués de la Universidad de Maryland, donde Pacheco –como dije– ocupaba la mitad de su vida todos los años. Saúl había sido uno de los miembros del jurado del premio Rómulo Gallegos en esa edición. El fax tenía dos motivos: conmemorar otro cumpleaños compartido y darle noticias del anuncio del otorgamiento del Premio Rómulo Gallegos a Roberto Bolaño. Cordial y afectuoso, como siempre, Pacheco dio acuse de recibo. Ya en aquel momento yo había enviado el manuscrito de un poemario titulado “Principios de Contabilidad” a un concurso hispanoamericano de poesía, llamado Sor Juan Inés de la Cruz, patrocinado por la Secretaría de Relaciones Exteriores de la República de México. Para participar decidí usar, como seudónimo, el nombre de uno de los personajes de la novela recientemente premiada de Roberto Bolaño, Los detectives salvajes. El nombre escogido fue el de “Juan García Madero”. No le comenté nada de esto al mismo Bolaño, cuando lo conocí pocas semanas después. Una dedicatoria suya, incluida en la edición publicada en Caracas (Los detectives salvajes, Monte Ávila / CELARG, 1999) de la novela premiada, se suma a las otras que han ayudado a conformar la trama de este relato de libros y anécdotas tejidas a ellos: “Para el poeta Arturo Gutiérrez en la estela del english verse. Con la amistad de Roberto Bolaño”. Tal vez era la forma en que escritor chileno señalaba, a su modo, la impronta de lo objetivo en los versos aludidos. Pero la importancia de esta edición en mi biblioteca estriba, además de en las afectuosas palabras de Bolaño, en el hecho de que esa fue la primera vez que la novela ganadora del premio Rómulo Gallegos contara con la publicación de una edición hecha entre Monte Ávila y el Celarg, para su venta exclusiva en Venezuela y a un precio mucho más accesible que los de las ediciones foráneas. Este logro, del cual participé como director del CELARG de aquellos años, es otro de los motivos por los que custodio con celo ese ejemplar. Pocos meses después le escribí a Roberto agradeciéndole los servicios prestados por su García Madero, cuya ayuda seguramente fue decisiva (y como un buen relato de Bolaño contribuyó a elevar el suspenso, como veremos) para que me otorgaran el premio al cual había enviado el manuscrito.

En el 2002, tuve la oportunidad de ir a México como jurado de un concurso literario en Oaxaca. Ya que también estuve algunos días en DF, aproveché la ocasión para conocer personalmente a dos escritores de mi más honda admiración: Fabio Morábito y Gabriel Zaid. Ambos, por razones diferentes, estaban vinculados con el premio que me habían concedido. Con Fabio, por haber sido parte del jurado y con Zaid, porque el libro premiado y ya publicado (Principios de contabilidad, México: Conaculta, 2000) formaba parte de una colección que le rendía homenaje a él, aprovechándose del nombre de uno de sus más hermosos libros de poemas, homónimo de un poema allí contenido: “Práctica mortal”. Por vía electrónico-epistolar ya había tenido contacto con Fabio, poco después del anuncio del veredicto. En aquella oportunidad me comentó, por escrito, una simpática anécdota sobre el momento en que, una vez culminada la deliberación del jurado, se procedió a abrir la bóveda donde se encontraban las plicas para determinar el nombre del ganador. La preocupación de los escritores encargados de otorgar el premio, entre los que se encontraban, además de Morábito, el poeta español Julio Martínez Mesanza y el narrador y director de la colección “Práctica mortal”, Álvaro Uribe, ya era manifiesta, debido a que el nombre con el que se había presentado el manuscrito no parecía ser el de un seudónimo sino un nombre propio, es decir, el nombre de pila del concursante. Tal circunstancia impediría concederle el premio a ese tal Juan García Madero, por incumplimiento de las bases. Es obvio que, para ese momento, ninguno de ellos había leído aún Los detectives salvajes. Mi fortuna fue no haberme llamado como el personaje de Bolaño. De esta graciosa anécdota quedó también testimonio en la dedicatoria que Fabio me escribiera en el ejemplar que me obsequiara de su excelente libro Caja de herramientas (México: Fondo de Cultura Económica, 1989), el cual, por supuesto, también atesoro. Dice así: “Para Arturo sin seudónimos angustiosos, de su amigo Fabio”.

A Gabriel Zaid, también lo conocí aquel mes de marzo de 2002, pero por motivos muy diferentes. Aquí la trama se teje de nuevo con el poeta, ensayista y traductor Octavio Armand. Fue él quien me pidió, al saber de mi viaje a México, que le llevara una carta personalmente a Zaid, con quien tenía amistad desde tiempo atrás. Para aquella época yo no conocía mucho la Ciudad de México, de modo que luego de hablar con Zaid telefónicamente para saludarlo y notificarle de mi encomienda, tuve que averiguar con mayor detalle cómo llegar al lugar donde le llevaría la carta. Me explicó y me dijo que allí me esperaría al día siguiente. No me quedó muy claro, pero por vergüenza preferí no pedirle más aclaratorias. Supuse que teniendo anotada la dirección llegaría sin demasiados problemas. Confieso que ahora ni siquiera recuerdo a qué colonia me refiero, pues yo no tenía mayor idea de cómo moverme en aquella gigantesca ciudad. El hecho es que al cabo de haber recorrido varias calles de la zona, bastante perdido y confundido, logré dar con la dirección indicada. Yo pensaba que me dirigía a una casa de familia, sin embargo, no era así. Me atendió un señor delgado, muy amable y formal, con traje y corbata. Así creo recordarlo. El lugar era una oficina de venta de equipos de ingeniería, o al menos eso fue lo que me pareció entender. Luego de ratificarle el motivo de mi visita me invitó muy cordialmente a entrar y subir por unas escaleras de caracol hasta su despacho. Se trataba de un espacio muy amplio repleto de anaqueles y libros. Algo no muy usual entre el común de los ingenieros: una biblioteca humanística dentro de una oficina de venta de equipos de ingeniería. Me invitó a sentarme y comenzamos a conversar. Yo suponía que todo sería muy breve, dadas sus ocupaciones y la naturaleza de la misión que me había llevado hasta allí, simplemente entregarle la carta de Octavio. Todo transcurrió, por el contrario, de un modo para mí fascinante e imprevisible. En la medida que comenzamos a dialogar fueron apareciendo algunos temas e intereses comunes: la casualidad, como mencioné anteriormente, de que Principios de contabilidad hubiera sido publicado en la colección que rinde homenaje a su poesía; el descubrir que ambos éramos ingenieros –aunque para ese entonces ya yo estaba completamente alejado de aquellos oficios–; posiciones críticas compartidas, respeto a las imposturas de ciertas modas académicas que pretendiéndose cientificistas reducían el estudio de lo literario a la instrumentalización política de sus temáticas; la importancia que habían ido adquiriendo los talleres literarios en la formación de los jóvenes escritores y cómo esa práctica había sido llevada de México a Venezuela por Domingo Miliani, quien en la década de los 70 había fundado el Celarg; etc. Al regalarle a Zaid un ejemplar de mi poemario publicado en México, lo primero que me comentó fue que debía usar un nombre más corto, con sólo un apellido. Yo me defendí, arguyendo que “Gutiérrez” era un apellido muy común y que personas con mi nombre había muchas; también le hablé del reclamo que mi madre me hiciera en una ocasión en la que se publicaron unos poemas atribuidos a mí, pero identificándome sólo con el apellido paterno, me dijo: “mijo, ¿acaso usted no tuvo madre?; y para rematar, le señalé el caso del célebre poeta modernista mexicano Manuel Gutiérrez Nájera, que tal vez por las mismas razones que las mías había optado por un nombre octosílabo (aunque en su caso, leído como verso, me aventajaba, pues se hacía heptasílabo dada su terminación esdrújula). Ninguna de mis razones lo convencieron. Quizás percibía demasiados sonidos en mi nombre, en contraste con la sobriedad y esbeltez de las tres escuetas sílabas del suyo, poblado de diptongos. Su señalamiento lo hizo expreso en las dedicatorias que, a lo largo de nuestra cada vez más prolongada conversación, fue escribiendo sobre los volúmenes que tuvo la generosidad de irme regalando de sus obras completas. Al poco de comenzar nuestro diálogo, luego de hablarle de su poema “Práctica mortal”, me sorprendió con el obsequio de su poemario Reloj de sol (México: Colegio Nacional, 1995). Allí estampó una dedicatoria que decía: “Para Arturo Gutiérrez, bienvenido”. Una o dos horas después, tras haber compartido nuestras impresiones y lamentaciones sobre el papel de la crítica académica en nuestros días, me volvió a honrar, esta vez con un ejemplar de su Crítica del mundo cultural (México: Colegio Nacional, 1999), cuya dedicatoria rezaba: “Para Arturo Gutiérrez, compartiendo una crítica a los críticos”. Y por último, habiéndonos adentrado en el tema de la creación literaria, del rol de los talleres de escritura hoy en día, y de las experiencias que al respecto yo había tenido, me entrego en posesión un ejemplar de su libro Ensayos sobre poesía (México: El Colegio Nacional, 1993), esta vez con una dedicatoria referida al más reciente asunto que habíamos agotado en nuestra conversación: “Para Arturo Gutiérrez, el tallerista”.

No sé cuánto tiempo estuve en su oficina biblioteca, lo cierto es que al cabo de las horas me acompañó de nuevo, está vez para descender la escalera de caracol. En la puerta nos despedimos muy afectuosamente. Yo salí feliz con mis tres tomos de las obras de Zaid y mi apellido “Plaza” dejado, al menos por ese atardecer, a un lado. El recuerdo de ese día y ese encuentro todavía lo siento titubeante, como quien no sabe si en realidad ocurrió o fue sólo un sueño. No obstante, el hecho de tener esos tres tomos en mi biblioteca y de poder constatar frecuentemente su existencia, me sugiere que tal como le ocurriera al sujeto de la nota de Coleridge, referida por Borges en uno de sus más célebres ensayos, también uno puede traer de los sueños si no flores, al menos libros que lo acompañen durante la vigilia, por el resto del camino de la vida. Eso representan esas tres joyas que Zaid tan generosamente me obsequió esa tarde y que hoy se ubican en tres secciones diversas de mi biblioteca, las correspondientes a poesía, crítica y ensayos, respectivamente. Nunca más he tenido contacto con Zaid, y tampoco sé si su memoria lo llevaría hasta esta anécdota. Él mismo, pareciera ser –según he ido conjeturando con el tiempo– un personaje literario algo borgeseano. Desde aquel año 2002 les he preguntado por Zaid a varios escritores mexicanos que he tenido la oportunidad de conocer. Absolutamente todos me han dicho que nunca lo han visto, que saben que existe pero que jamás han dado con él. Tal vez esa sea la parte de mi historia (el haberlo conocido en su biblioteca, y el haber ascendido y bajado en su compañía por esa escalera de caracol) la mejor evidencia de que sí estuve en un sueño, en una biblioteca parecida a la imagen del paraíso borgesiano, del cual me traje como testimonios esos tres sustantivos volúmenes que custodian la verdad de su escritura.

Varias páginas atrás, cuando comencé a esbozar esta larga e intrincada relación de anécdotas, libros y dedicatorias, anuncié que su alfa y omega estarían comprendidos por dos ediciones facsimilares. Con la mención a la edición del The Waste Land de Eliot, comencé a explorar el curso de este relato de curiosas y reveladoras asociaciones, entre azarosas circunstancias, que me llevaron a algunos de los libros que forman parte esencial de mi pueblo nómada. La otra edición, con la que doy por concluida esta trama, se la debo al profesor y amigo Luis Barrera Linares, quien al modo en que lo hiciera Juan Sánchez Peláez cuando me regaló su ejemplar del libro de Simic traducido al español, me obsequió muy generosamente tres extraordinarios volúmenes facsimilares, contentivos de la obra de Sor Juan Inés de la Cruz (Invitación castalida / Fama y obras posthumas / Segundo volumen de sus obras, México: Facultad de Filosofía y Letras: UNAM, 1995). No recuerdo si también me dijo: “léelo, te lo regalo, a ti te interesa más que a mí”, pero algo así le entendí, y yo, naturalmente, respondí: “Gracias, muchísimas gracias Luis”.

Una biblioteca puede ser muchas cosas, entre ellas, una forma de tributar la amistad, pero también una manera de entender la complicidad con todos aquellos que en algún momento también decidieron hacer de sus vidas una faena acompañada de libros. Esta historia que he hilvanado es sólo una entre tantas que se hubieran podido tejer. Cada uno tendrá las suyas, en la medida que la vida se las otorgue. Todos estos libros de los que he hecho mención, las anécdotas asociadas a ellos y las palabras que de puño y letra varios de sus autores me han obsequiado forman parte de mi familia más íntima, esa que llevamos por dentro, estemos donde estemos. He tenido una vida parcialmente nómada, por eso y sin al principio haber caído en cuenta de ello, fui conformando mi biblioteca con un número cada vez mayor de ladrillos y tablones de pino, donde poder ir aposentando mis libros durante el transcurso de la vida. A veces, como en esta ocasión, me he visto forzado a estar alejado de ellos, de mis libros y de mi biblioteca, de una parte sustantiva de mis afectos. Tengo, sin embargo, el privilegio de saber que en sus páginas, en los muchos instantes en que su lectura impregnó mi memoria, he de encontrarme siempre dialogando entre amigos: conmigo y con ellos.

Norman, Oklahoma y septiembre de 2017

***

Una versión parcial de este ensayo fue publicada en el portal de la editorial Letra muerta, el 15 de octubre de 2017.

Arturo Gutiérrez Plaza

ARTÍCULOS MÁS RECIENTES DEL AUTOR

Suscríbete al boletín

No te pierdas la información más importante de PRODAVINCI en tu buzón de correo