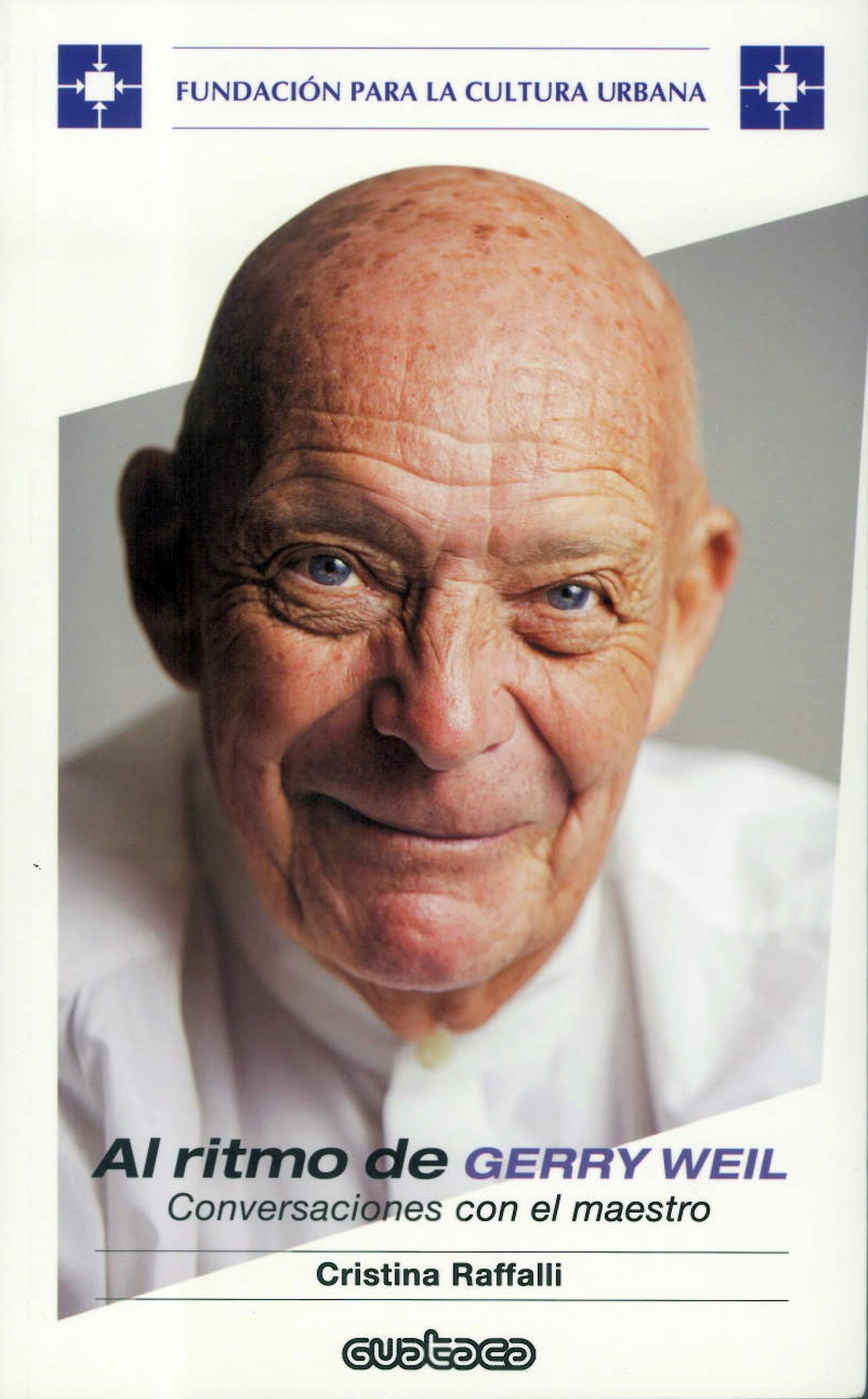

La música venezolana está de luto. El maestro Gerry Weil, pianista, compositor y arreglista, nacido en Viena y quien llegara a Venezuela a los 17 años, falleció a los 85 años en Caracas. Su partida representa una pérdida irreparable. En su memoria reproducimos un capítulo del libro de Cristina Raffalli, Al ritmo de Gerry Weil, publicado por Guataca y la Fundación para la Cultura Urbana en 2016.

Durante el primer trimestre de 2011, las calles de Sabana Grande están cundidas de taladros y crispadas por el ruido. Llueve con frecuencia. Los trabajos de remodelación urbanística parecen estancados, o al menos lo están ante el deseo de un poco de silencio. Pero quién se atreve ya a esperar de Sabana Grande algo de sosiego. Sus habitantes la transitan y la duermen resignados. En la calle Negrín, entre la Solano y el bulevar, las bolsas de escombros comparten el asfalto con transeúntes sordos, apurados, casi todos ajenos a la memoria. La reja gris del edificio Davolca se abre. Ahí está Gerry. Gerry Weil. Gerhard Weilheim.

Ha vivido en Sabana Grande desde el principio de los años sesenta, cuando aún la zona era propicia para los bares chic, para las grandes tiendas, la tertulia y el ajedrez. Su apartamento es grande y luminoso. Ordenado. Azabache, Mua y Kelly, sus tres gatos, le acompañan en el amplio salón donde imparte clases. Ahí está su piano Yamaha de media cola, sus condecoraciones, sus imágenes llenas de significado, algunas partituras, su mesa de trabajo. Todo en ese recinto tiene una razón de estar. Practica en la vida lo que practica en la música y su casa da fe de esto: “El sabio que sabe que suficiente es suficiente, siempre tiene suficiente”, dice él, evocando un proverbio chino. Simplifica, simplifica, simplifica… es otra de las enseñanzas que durante cinco décadas ha transmitido a los cientos de alumnos que se han hecho músicos en ese lugar y en esas manos. Simple y suficiente es todo lo que le rodea.

Pero él desborda. Desborda humor, vitalidad. El diálogo con Gerry nunca escapa a la abundancia de la risa, pero su verbo agudo y certero condensa el tiempo de una vida vivida a extrema plenitud. Y así, con él sucede que la frase más compacta es una ofrenda: transporta el resultado de años de reflexión, de experiencias y hallazgos.

Su acento fuerte, gracioso y elegante, es como una canción de melodía sajona y letra caraqueña, con sus toques malandros, los propios de alguien que ha vivido mucho en la calle y entre gente joven. Nunca muestra temores o aprensiones y practica una libertad y un desparpajo que anula cualquier distancia.

Gerry está por comenzar un trabajo grande: contar su vida. Se lo ha tomado como presumiblemente enfrenta la composición, la interpretación o la enseñanza de algún nuevo alumno: con tanto rigor como alegría. Disciplina y goce. Sus únicas fronteras.

Omama, Mutti y el Barón von Weilheim

“Me crió mi abuela. Omama, como yo la llamaba, era la mamá de mi madre. Con ella y con mi tía Leona viví hasta los dieciséis años, cuando me vine a Venezuela. ¿Cómo era ella? Complaciente… Fui malcriado por mi abuela. Soy hijo único, fui un niño que no tuvo muchos vínculos familiares, un padre, hermanos, primos, nada de eso. Hasta donde yo sé, mi padre, Alexander von Weilheim, era un hombre aristocrático, tenía un título nobiliario, era barón. Se casó con mi mamá para darme un nombre, pero yo creo que al año se divorciaron. Jamás se ocupó de mí, ni económicamente ni de ninguna otra manera. Durante mis primeros dieciséis años de vida nunca lo vi. Sé que durante el nazismo trabajaba de Cónsul en la Embajada en Liechtenstein, donde ayudaba a judíos a escapar, hasta que la Gestapo lo arrestó. Pero como él era un deportista muy importante en Austria —campeón europeo de salto de obstáculos—, además de profesor de esgrima, una figura muy reconocida, consiguieron que lo liberaran, lo que era una cuestión muy excepcional.

Nunca lo vi, hasta que tuve que pedirle una firma necesaria para salir de Austria hacia Venezuela, entre 1956 y 1957. Cuando lo conocí nos hicimos muy amigos y fuimos a emborracharnos todos los días. Eso en Europa es muy común: los europeos de cierta edad toman mucho, toman todos los días. Nos hicimos bastante amigos durante una semana y luego nunca más supe de él.”

A su madre, Anna Chalupa Doberauer, la llamaba Mutti. Habla de ella con particular simpatía, como si se tratara de una amiga que le resulta especialmente divertida. Desde principios de los años cincuenta vivió en el estado Vargas, donde falleció a los noventa y cuatro años.

“En Viena, mi mamá cantaba para las tropas alemanas, y cuando perdieron los alemanes cantaba para las tropas norteamericanas. En cierto momento, después de la guerra, nos iba bastante bien porque ella tenía amistad con algunos oficiales norteamericanos. Nunca vivió con nosotros, pero ella nos dio siempre tanto como pudo.”

Nacido en 1939, en plena expansión del nazismo, Gerhard pertenecía a una clase social muy deprimida. Sus primeros años de infancia transcurrieron en un distrito humilde de la capital austríaca. Durante algún tiempo de su adolescencia incluso el apartamento en el que vivía compartía con otras dos viviendas más un solo baño, “que siempre estaba pulcro como si fuera el de un hospital”. Fue en Venezuela donde vio una ducha por primera vez.

“Nos bañábamos en una cubeta de metal. Durante la guerra compartíamos un solo plato entre mi abuela, mi tía y yo, a veces como única comida de todo un día.”

Refugios

En plena Guerra Mundial, sus días de niño transcurrieron entre el sobresalto de las sirenas que anunciaban bombardeos y el sosiego silencioso de las bibliotecas públicas.

“En Viena yo andaba mucho solo. Me metía en bibliotecas públicas a leer titulares y ver ilustraciones por horas y horas hasta que cerraban. Me fascinaba la historia de la humanidad. Las culturas primitivas, las etnias que poblaron Norteamérica durante siglos y siglos conviviendo con la naturaleza sin haber contaminado nunca un lago ni desforestado una selva. La música de los sioux…”

Y tararea compases obstinados, sabios de ritmo, ásperos de tanta pureza. Mientras canta y simula el ritmo con su mano sobre la mesa, se ha ido por instantes. Lejos. La música en su memoria lo retiene en un tiempo divino. Suspendido, es en un mismo instante el maestro Gerry Weil y el niño que ojea imágenes de mundos remotos en la biblioteca de una ciudad destrozada. El niño que elude la muerte refugiado en cantos primitivos y el jazzman que ha andado durante más de cincuenta años entre salas de concierto y estudios de grabación.

Gerry vuelve. Un sonido abrupto en su memoria parece haberlo interceptado.

“Los bombardeos… la señal de que iban a bombardear. Estamos hablando ya de 1944-1945, cuando yo tenía cinco o seis años. Lo que recuerdo son los ataques con bombas. ¿Tú has visto la película La caída? Bueno, eso es mi infancia: caen las bombas mientras estás corriendo por la calle.

Durante la guerra, uno tenía que tener la radio prendida toda la noche y todo el día, y no había transmisión de música ni de nada. Pero cuando aparecía una señal: “Cu-cu, Cu-cu, Cu-cu”, era el aviso de que venía un ataque, un bombardeo. Generalmente yo percibía esa señal y despertaba a la abuela: “Omama, Omama, ta Cu-cu, ta Cu-cu”. Entonces mi abuela agarraba las cosas más importantes que podía y las metía en una sábana… lo que te habla un poquito de la condición económica y social de mi infancia: muy marginal. Nada de aquello de lo que algunos europeos presumen, según lo que ellos dicen, todos vienen de castillos… No, no… yo no. Recuerdo los bombardeos, mi abuela, las cosas en la sábana y a correr, normalmente al sótano del edificio, a los cuartos donde se guardaba el carbón para el invierno, un invierno de frío apretao. Pero si tenías chance, corrías unas dos o tres cuadras y llegabas a un refugio, ya más seguro, más preparado, con asistencia médica, en fin, un bunker.

Una noche corrimos y pudimos llegar al bunker. Cuando salimos de ahí y volvimos a la casa, encontramos que habían caído cuatro bombas en el edificio donde yo vivía. Nuestro apartamento era aire, no había nada. Quedamos como lo que aquí llaman damnificados. Entonces mi abuela decidió que no nos quedaríamos en Viena. Me agarró de la mano, miraba por los escombros y recuerdo que conseguí un carrito de juguete. No sé si mi abuela encontró algo que se hubiera salvado entre los escombros. Y nos montamos en un tren para irnos hacia Salzburgo, donde ella tenía amistad con una familia de campesinos a quienes pedimos refugio en intercambio por trabajo. Mi abuela y yo dormíamos en el ático de esa casa. Ella trabajaba en la cocina y yo ayudaba en el campo junto con otros niños, a aplastar heno, a llevar agua y comida a los trabajadores. Ahí estuvimos hasta el final de la guerra. No era propiamente en Salzburgo sino en un sitio de aguas termales que se llama Badgastein, un pequeño pueblo-hospital cuyas casas tenían, pintada en los techos, la Cruz Roja, de manera que cuando venían los bombarderos solían respetar estos sitios. Mi abuela había escogido el mejor lugar para sobrevivir durante la guerra. No sé si fue intencional o si sería una casualidad afortunada, pero gracias a eso sobrevivimos.

Fue ahí donde yo empecé la escuela. Recuerdo que tenía que subir una montaña, que estuve mucho en contacto con la naturaleza, pasaba horas metido en el bosque. Y es ahí donde ocurre el incidente del puente sobre el riachuelo que he contado tantas veces.”

In the mood for life

“En el puente que cruzaba el riachuelo siempre estaban dos soldados alemanes haciendo guardia. Pero un día no estaban los alemanes sino un tanque norteamericano. Fue ahí donde yo vi por primera vez a un negro. Me quedé mirándolo. Él sacó una antena y empezó a sonar una música que me capturó: era de Glenn Miller. Ahí empezó mi primer contacto con el jazz. Tenía seis años.

Recuerdo claramente cómo trataba de sintonizar desde entonces la estación de radio de las tropas de ocupación para oír jazz. En esta época era la música popular de los Estados Unidos. No era lo que es hoy, una música elitista y de una minoría. ¡En esta época el jazz se bailaba! ¡Glenn Miller producía el efecto de Michael Jackson! ¡Se bailaba! Hasta en la Alemania nazi había un movimiento underground perseguido por la Gestapo, que metía en campos de concentración o fusilaba a la gente por escuchar, bailar o seguir el jazz, que era considerada por Hitler una música decadente e imperialista. Una de las ‘artes degeneradas’”.

Al final de la guerra, los aliados se repartieron Viena y la ciudad quedó dividida en cuatro sectores de ocupación: el inglés, el francés, el ruso y el norteamericano. Gerhard había nacido en el número 13 la calle Antonsplatz del distrito 10, que había quedado dentro del sector ruso, pero cuando regresó a Viena con su abuela, ambos llegaron a vivir en el número 25 de la calle Edelhof Gasse del distrito 18, que era parte del sector americano. Esto fue posible gracias a que Mutti, que entonces cantaba para las tropas americanas, conocía a varios oficiales de rango.

“Ahí tuve contacto con esa cultura: el chicle, el chocolate, el western… El jazz… Y tuve comida. En el sector ruso había mucha hambre.

Estudié muchísimo la Segunda Guerra Mundial. Desde el año cuarenta y cinco hubo una campaña intensa de información que duró por lo menos ocho o diez años, sobre el fenómeno del Holocausto. Se trataba de hacer sentir lo más culpables posible a los austríacos y alemanes por lo que habían hecho. Vi tantas fotos de gente esquelética, de torturas, de cámaras de gas, de montañas de esqueletos… Toda la información que existe sobre ese tema la vi de niño. Al principio obligado: a alemanes y austríacos nos obligaban inclusive a ir a los campos de concentración después de la guerra, a atravesarlos y ver todo eso. Era el proceso de la desnazificación. Había que hacer retroceder la ideología nazi en los ciudadanos, porque el noventa por ciento de los austríacos y alemanes eran nazis. Hoy en día lo niegan. Pero recordemos que Hitler fue electo democráticamente… Sí, Hitler también abrazaba a las viejitas, sentaba niños en sus grandes rodillas y tenía un perro al que acariciaba… Y de él decían que era tan humano… Sí, los alemanes y austríacos eran nazis, o por lo menos no se atrevieron a hacer nada en contra. La resistencia anti Hitler en Alemania y Austria era mínima, como se ve en la película La rosa blanca, un pequeño grupo de estudiantes que fue condenado a muerte por difundir su propaganda, unos partisanos, unos cuantos luchadores en las montañas y apenas eso. No había movimiento de resistencia, así que los americanos se ocuparon de desnazificar, mostrando a toda costa los crímenes que el nazismo había cometido. Y ni un niño de seis o siete años de edad escapaba a esta campaña mediática de culpa. Creo que eso, esa información, de alguna manera fue lo que me llevó a investigar quiénes somos, por qué somos como somos, qué es lo que somos.

Como era un niño sin papá, sin hermanos, criado por una abuela que estaba ocupada en sobrevivir y que no tenía ningún poder sobre mí, yo me crié en la calle. Andaba mucho en los parques, jugaba con otros niños pero no tenía muchas amistades. Mis días transcurrían en la biblioteca pública y también iba a conciertos, había muchos conciertos gratuitos. Lo primero que recuperó Austria después de la guerra fue el movimiento musical. Al terminar la guerra los supervivientes inmediatamente se reunieron para volver a formar sus cuartetos, sus orquestas de cámara… Viena es Viena…”

Sin talento musical

Decir que Viena es “la capital mundial de la música” podría ser el lugar común más chato de una hipotética antología del lugar común. Poquísimas referencias bastan para que Austria sea reconocida, hasta por el más pobre acervo, como el país natal de gran cantidad de músicos universales. En esa ciudad donde crecía Gerhard Weilheim, la palabra de un profesor que evaluaba las cualidades de un aspirante a músico era —casi siempre— la última palabra. Pero no en este caso.

“En el colegio era muy mal estudiante. Odiaba las matemáticas, solo me gustaba la clase de Historia. Pasaba los años, nunca con buenas notas, pero pasaba y no sé cómo. Mi vida ya era la música, pero no tenía talento. Sí, así mismo, no tenía ningún talento. Yo lo sabía y después mi familia lo comprobó. Llegado el momento, mi abuela me dijo que si no quería estudiar nada y lo único que me interesaba era la música, pues tendría entonces que ir al conservatorio. En el conservatorio me hicieron un examen y los profesores dijeron: ‘Este muchacho es el anti talento de la música: no tiene oído rítmico, ni melódico, ni armónico, ni tiene nada. Pónganlo a hacer otra cosa, él para músico no sirve’”.

Entonces Omama lo convenció de estudiar pastelería vienesa. Tenía que hacerse de un oficio.

“El único diploma que yo tengo es de pastelero. ¡Pero no me agrada eso! Era un trabajo terrible, tenía que pararme de madrugada a treinta grados bajo cero para ir al mercado a buscar frutas. Terrible, terrible…”

Y no quiere hablar más del tema. Sus palabras se atascan en un movimiento seco y repetido de su cabeza que dice; No, no, no… Terrible… El desagrado se queda atrapado en un silencio que amarga la expresión de su rostro. No quiere ni pensar en harinas de trigo y azúcar, y pareciera que hasta la memoria de su paladar repugna las esculturas efímeras hechas de hojaldres y las trufas que se alzan en alguna imagen de banquete imperial al arrullo de ensambles de cámara en salones dorados forrados de tapices. No… No…

Mientras su familia manejaba la suposición de que Gerhard sería un músico apenas aficionado, o que la música sería el hobby del niño, la holgura económica que les asistía durante los primeros años de la postguerra permitió que a los nueve años recibiera clases privadas de piano, visto ya que en el conservatorio no tendría cabida.

“Ya para entonces el jazz formaba parte de mi vida. Seguía yo detrás de la música… Seguía, seguía, seguía… escuchaba música, escuchaba mucha música. Después me consiguieron un viejo piano, viejísimo, pero sonaba… y yo le daba a ese piano… Y a los nueve años de edad me consiguieron un profesor con quien tuve un año de clases y aprendí con él a leer música en clave de sol y en clave de fa.

No creo que la gente del conservatorio haya tenido un juicio mal formado. Sé que no tenía talento. Sé cuánto me costó aprender ritmos, copiar melodías… todo lo que el conservatorio había pronosticado era la pura verdad. Pero mi pasión por la música y mi deseo de ser músico estaban por encima de todo eso”.

El veredicto tajante de los maestros del conservatorio vienés quizás hubiera bastado para alejar a cualquier niño de ese camino. ¿Estaban ellos equivocados?

“No. Yo sé cuánto me costó. Ahora, años más adelante y después de mucho sacrificio y de ocho a diez horas diarias tocando, tocando, estudiando, tocando, durante años y años, puedo decir que está todo superado. Creo que he encontrado algo del talento que no tenía. Hoy en día todo fluye. Hoy puedo componer música frente al público. En este momento tú me pones en el Carnegie Hall con la sala llena y podría componer una pieza frente al público”.

Y lo sabemos, Gerry.

***

Este texto fue publicado originalmente en Prodavinci en Julio de 2016

Cristina Raffalli

ARTÍCULOS MÁS RECIENTES DEL AUTOR

Suscríbete al boletín

No te pierdas la información más importante de PRODAVINCI en tu buzón de correo