Diario Literario

Diario literario 2024, mayo (parte V): Keats, Pino Pascali en la Prada, Marcel Schwob, Michael Hofmann

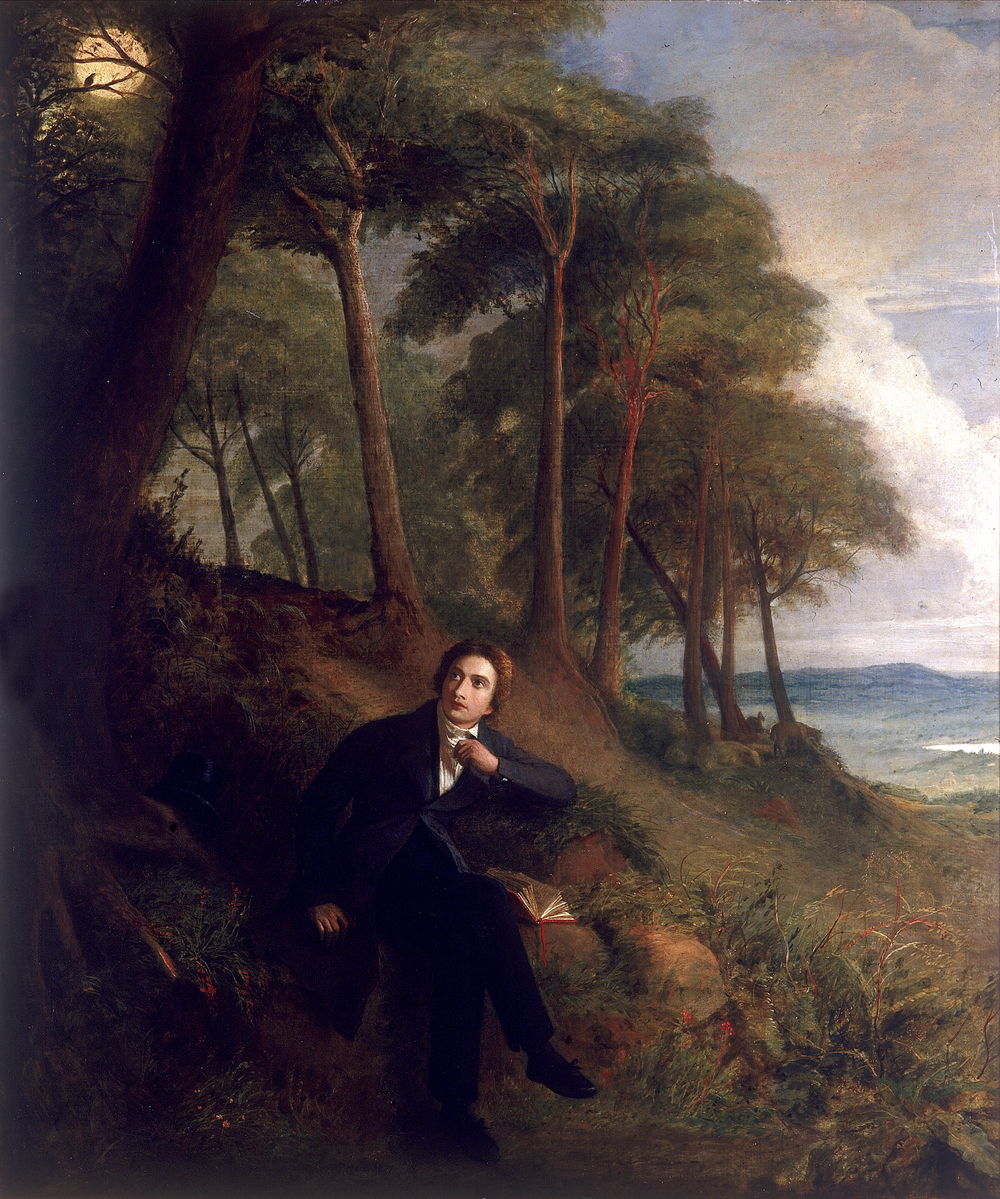

Keats en Hampstead, escuchando a un ruiseñor. 1845. Joseph Severn

Milán, domingo 26 de mayo de 2024

Finalmente, un día de primavera comm’il faut, sin grises de lluvia y frío. Los pajaritos de mi calle en este momento de avanzada estación, cantan en la mañana como una manada de faunos ebrios, cantan sin concierto, por la sola necesidad de expresarse, por el solo hecho de existir y disfrutar una ráfaga de felicidad. Como la rosa barroca, que florece porque florece. Así deben cantar los poetas, sin vergüenza de confesar los raros momentos de felicidad que les ha tocado. John Keats, pobre y tuberculoso y solo y fuera de su país, lo hizo, emocionado por la belleza del canto de uno de estos pajaritos en Roma; en su caso, un ruiseñor. Recuerdo la impresión que me produjo, a mis dieciocho, haber leído, no en el original inglés, sino en la respetable versión en prosa de Ricardo Baeza, las primeras líneas de su “Oda a un ruiseñor”, incluida en el legendario volumen Poetas líricos ingleses de los Clásicos Jackson: “Me duele el corazón y un lánguido sopor adormece mis sentidos, como si habiendo ingerido cicuta, o apurado hasta las heces un trago de veneno, rodase ya camino del Leteo. No es envidia o no de tu destino milagroso, sino exceso de alegría en el tuyo. Alegría de que tú, alada dríada de los árboles… cantes al estío”.

Vedova Blu (1967). Pino Pascali. Fotografía de Roberto Marossi | Fondazione Prada

Pino Pascali en la Fondazione Prada

Los restos del artista Pino Pascali se encuentran enterrados en el cementerio de Polignano à Mare, uno de los pueblos costeros más encantadores de la costa de Puglia. En el malecón sobre el Adriático, se levanta una estatua en broce de Domenico Modugno, el hijo más celebrado de Polignano. Modugno fue un destacado compositor y, no pocas veces, un buen poeta. También, y siempre, fue un poeta Pino Pascali, nacido en la vecina Bari en 1935, y muerto en Roma, tras un accidente de motocicleta, apenas treinta y tres años después. La Fondazione Prada (Milán) ha organizado la más completa exposición de sus obras hasta la fecha. Todos los espacios disponibles han sido abiertos para dar cabida a la obra tan breve como influyente, tan moderna como contemporánea, de uno de los más excitantes exponentes del arte povera. En todo caso, el más poeta de un movimiento marcado por su reiterada racionalización. La suma de esta deriva es la obra de Mario Merz, apoyado en las fórmulas de Fibonacci para realización de sus obras. Pascali no se apoya en ninguna fórmula, lo suyo es la pura intuición. Llamado a participar en una exposición de arte realista, Pascali, abstracto convencido, ideó una enorme araña azul cobalto imaginada en un sueño (no en una pesadilla como las de Louise Bourgeois). Toda poesía es una utopía, y alcanzarla fue una de las aspiraciones del artista pugliese. Acudió a los elementos fundamentales (agua, tierra) y los incorporó en sus búsquedas, abiertas al mar y el viento de su paisaje natal. La muestra de la Prada, la primera importante después de la muerte lamentable de Germano Celant, su director artístico e inventor del Arte-povera, es una experiencia estética en el tiempo. Con las mismas obras y el mismo montaje, se reproducen las tres muestras más importantes en la vida de Pascali. La de enero de 1965, en la legendaria galería La taratuga, de Roma; la de enero1966 en la Gian Enzo Sperone, de Torino; y la última, el mismo año de su muerte en la L’attico, de Roma en octubre de 1968. Lo que más me impresiona de Pascali entre todos los influyentes arte-poveristas es la frescura de sus obras, su juventud intuitiva, su magnífica vitalidad, que es la misma vitalidad de las costas de Puglia donde descansan sus prematuros restos.

Marcel Schwob en su biblioteca. Autor desconocido

Milán, martes 28 de mayo de 2024

El imaginario Marcel Schwob

El francés Marcel Schwob (1867-1905) es uno de los escritores más fascinantes de la segunda mitad del XIX. Borges lo leyó y lo imitó sin pena ni culpa, y hubiese querido pertenecer a la galería de Vidas imaginarias que compiló Schwob en el más conocido de sus títulos. Un erudito fantástico, no leía libros, devoraba bibliotecas. Sus páginas sobre san Juliano Hospitalario lo descubren a uno en toda su patética ignorancia. O lo que dice, en otro libro, sobre Empédocles, Paolo Ucello o la poco obvia Pocahontas. Escribe sobre cada uno de ellos como si hubiesen compartido las experiencias. Y debe haber sido así en su envidiada imaginación. Valéry y Jarry lo llamaban “el que sabe”, y Valéry, que no Jarry, era un hombre serio. Tenía a quien salir Marcel. Su padre había colaborado en una revista de Baudelaire, había sido amigo de Flaubert y, con Verne, escribió una obra de teatro. A los tres años, hablaba tres idiomas (francés, inglés y alemán), y, a los once, traduce a Catulo del latín. Antes de los treinta, había escrito los dos libros que acaso le garanticen la inmortalidad: La cruzada de los niños y Vidas imaginarias. Precursor de la post-modernidad literaria donde no es obvia la diferencia entre la realidad y la ficción, y tampoco importa. Borges lo seguiría de cerca y, después del argentino, la extendida fauna empeñada en ser original imitándolos. Muere Schwob tempranamente, después de un viaje a Samoa siguiendo los pasos de Stevenson y De Quincey. Muere en París, presa de la sífilis o la tuberculosis, o de ambas. En escueta compañía un mono, un criado chino y miles de libros.

Michael Hofmann. Fotografía de University of Florida

Milán, miércoles 29 de mayo de 2024

Michael Hofmann

Entre tantas cosas ejemplares, los organizadores del Booker Prize International, el más codiciado reconocimiento a los novelistas del momento, han oficializado la modalidad de reconocer no sólo al autor del libro sino, con parecido reconocimiento, a su traductor al inglés. Este año, la ocasión ha sido la más auspiciosa. La autora es la estupenda Jenny Erbenpeck, y el traductor otro alemán de origen, Michael Hofmann, nacido en Friburgo, pero desde los cuatro años viviendo en Inglaterra, donde adoptó el idioma para convertirse en uno de los poetas más interesantes de la Gran Bretaña, y el mejor traductor del alemán a la lengua de Shakespeare. De su poesía he escrito en estos cuadernos. Y de sus traducciones también, pues en base a sus versiones al inglés, y, siguiendo de cerca el original alemán, he puesto en castellano textos de algunos inquietantes poetas alemanes contemporáneos. Las traducciones de su poesía fueron incluidas en mi Voces Ajenas, una antología de mis traducciones de cuatro idiomas que nunca consiguió quien lo publicara. Hoy, en una versión corregida, incluyo uno de ellos en este cuaderno como mi reconocimiento a un estupendo poeta y traductor ejemplar.

XXXX

Orino en las botellas,

recojo la ceniza en la palma de la mano,

tiro las colillas por la ventana

o las apago en el fregaplatos.

Consumo comida en lata,

frutas secas, pan negro, carne precocida.

Tengo cuarenta. Con las uñas apagué la luz

para darle un descanso a la sala.

Con una media puesta –escrupulosa pedantería–

ajusté la alfombra floja del undécimo escalón.

Más tarde podría dar unos portazos

y pasar una húmeda noche bajo los árboles.

Me he identificado con un zorro amarillento en las líneas del tren,

observé silenciosos fuegos artificiales sobre el Támesis,

vi dos estrellas fugaces consumirse sobre Londres

y pedí un deseo.

No recuerdo la última vez que escribí una carta

o cogí el teléfono. Dirijo mi sonrisa

a los tenderos, choferes de autobuses y madres jóvenes.

Esto me deslumbra.

Pienso siempre en el dinero mientras las pulgas

devoran mi ropa: todo sobre los tesoros terrenales era verdad.

Durante media hora, con palpitaciones,

miré dos niños y estaba seguro de que eran míos.

La mayor parte del día la paso acostado

o leyendo. No he leído tantos libros

con esta avidez desde que era un muchacho.

Las noches son difíciles. A veces grito.

Soy peleón, simpático, lujurioso, inconsolable, arruinado.

Tengo el radio encendido, como hacía mi padre,

y lo llevo conmigo de cuarto en cuarto.

Me gusta el tono de sus voces.

Milán, jueves 30 de mayo de 2024

Santa Juana De Arco

Para celebrar que hoy es Santa Juana de Arco, la emisora cultural de la RAI ha incluido en su programación la obra de teatro La alondra de mi recordado Jean Anouilh. Se trata del estupendo montaje del Festival de Spoleto de 1973 dirigido por Vittorio Cottafavi, veterano de los primeros tiempos del neo-realismo, con la bella Yleana Ghione en el rol titular. El drama sigue de cerca las peripecias de la “alondra de Rouen”, hasta que Anouilh se decide por un final sorprendente y tal vez, setenta años después de su teatro, un tanto banal. Amigo de los clásicos griegos, Anouilh hace uso del recurso tan querido a Eurípides de “deus ex machina”, para que bajen a Juana de la hoguera y la hagan portadora del estandarte de su rey. De este modo, el director quiere recordarnos que la doncella, defensora de la libertad frente a las fuerza de ocupación de su época, no ha muerto y no habrá manera de carbonizar el anhelo de libertad. Para los franceses, este forzado final tal vez sea más digerible que para el resto de los mortales. Los cuales seguimos sin perdonar a Eurípides que haya utilizado este recurso para salvar el buen nombre, si alguna vez lo tuvo, de Helena de Troya.

Pommes et biscuits. Paul Cézanne

Cezanne y Renoir

Para participar en la celebración de los 150 años de la oficialización del movimiento impresionista, el Palazzo Reale de esta ciudad, con la colaboración del museo Jeu de Paume parisino, ha organizado una estupenda muestra con selecciones de las obras de Cezanne y Renoir. La intención de los curadores es la menos obvia. Se han propuesto, y todo parece indicar que lo lograron, destacar las afinidades electivas entre ambas producciones, dos miradas divergentes sobre el mismo tema. Realistas ambos, encontraron que el mismo asunto podía ser tratado de las maneras más diversas. Para Cezanne, la realidad era fundamentalmente matérica. Viendo sus telas no se duda de Einstein. En verdad, cualquier objeto en sus telas contienen tanta materia que, lanzados al doble de la velocidad de la luz, desencadenan una infinita energía. Los objetos de Renoir no desencadenan nada parecido. Su intención es estimular la retina del espectador como nadie lo había antes hecho. Sus materias son objetos flotantes. En un inconfesado homenaje que le rindió a su buen amigo Cezanne, pintó unas manzanas a la manera de éste. Pero, mientras a las manzanas de Cezanne se les puede, grosso modo, calcular el peso, con las de Renoir no es necesario, flotan.

Milán, viernes 31 de mayo de 2024

IMITACIONES. POESÍA ESPAÑOLA

DOLOR

Esta,

ay dolor que ves ahora,

es lo que fuera

en un tiempo Venezuela.

Sólo quedan reliquias

dolorosas,

ruinas desdichadas

de la que fue un día

tierra de gracia famosa.

¿A dónde se ha ido la caña

dulce de la melaza? ¿La espiga

amarilla, de tanta luz maíz

alucinado? Patria llorosa

de multitudes huyendo

lastimosas.

¿Qué hicimos en la vida

para llegar a esta tragedia

sin consuelo?

¿A quién herimos

en la tierra o el cielo?

Diez millones sin un metro

cuadrado de suelo,

mientras el resto deambula

sin consuelo.

Ay, dolor, estas ruinas

que ves acongojado,

fue el país más grato y envidiado.

Alejandro Oliveros

ARTÍCULOS MÁS RECIENTES DEL AUTOR

- Diario literario 2024, diciembre (parte IV): Stabat Mater, originalidad de Shakespeare, venganza y vengadores, el arbolito de Eliot

- Diario literario 2024, diciembre (parte III): Simenon, Julio César de Shakespeare, Leo Perutz, las nieves de Villon

- Diario literario 2024, diciembre (parte II): san Ambroggio, la forza della vendetta, Magris y Zweig, Baj en Palazzo Reale

- Diario literario 2024, diciembre (parte I): la luna de Baldassare Gallupi, la tragedia de Gatsby (2), la tragedia de Scott Fitzgerald

Suscríbete al boletín

No te pierdas la información más importante de PRODAVINCI en tu buzón de correo