Diario Literario

Diario literario 2022, diciembre (parte 4): Las Rosas y el tiempo, Seiji Ozawa, El retrato de Warhol; El segundo amor de Joseph Roth

Retrato de un clérigo de 40 años (supuesto retrato de Francisco de Rioja) por Diego Velázquez | Wikimedia

Milán, lunes 26 de diciembre de 2022

Última semana del año. Escribo esas cuatro palabras con miedo, no de lo que pueda pasar, que siempre lo tengo, sino de lo rápido que pasó lo que pasó. Y recuerdo las palabras a la entrada del viejo cementerio de Puerto Cabello: “Pasaron todos como sombras, como viajeros que van en posta”. Hace trescientos sesenta días comenzó este 2022, que nació para pasar, como las rosas nacen para marchitarse. Y que, sin embargo, como la rosa de Francisco de Rioja, nació entre ruidos y alegrías:

Pura, encendida rosa,

émula de la llama

que sale con el día,

¿cómo naces tan llena de alegría

si sabes que la edad que te da el cielo

es apenas un breve y veloz vuelo.

Más dramático y barroco, Calderón en este soneto, uno de los mejores del idioma, tomado de su comedia El príncipe constante:

Estas que fueron pompa y alegría

despertando al albor de la mañana,

a la tarde serán lástima vana

durmiendo en brazos de la noche fría.

Este matiz que al cielo desafía,

Iris listado de oro, nieve y grana,

será escarmiento de la vida humana:

¡tanto se emprende en término de un día!

A florecer las rosas madrugaron,

y para envejecerse florecieron;

cuna y sepulcro en un botón hallaron.

Todos los hombres sus fortunas vieron:

en un día nacieron y espiraron;

que pasados los siglos horas fueron.

En una de las más exquisitas metáforas del castellano el padre jesuita Calderón de la Barca, resumió la tragedia de la condición humana, la nuestra: “cuna y sepulcro en un botón hallaron”. El ser y el tiempo, en suma.

Milán, martes 27 de diciembre de 2022

Ficciones y confesiones

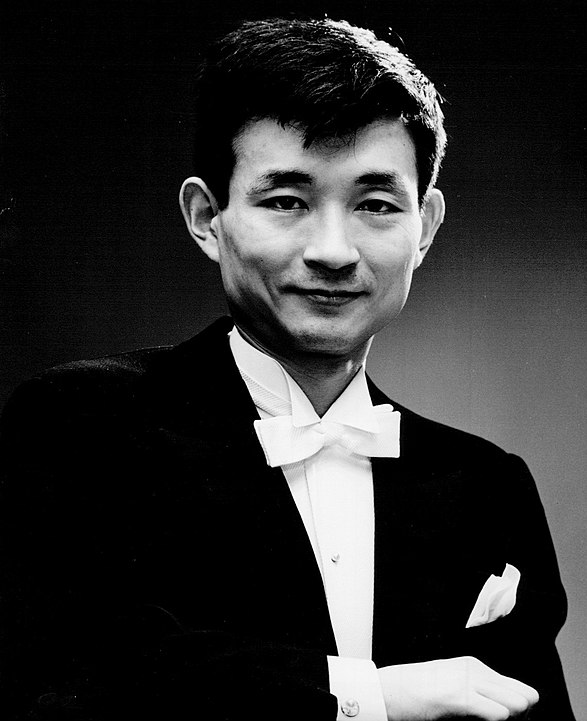

Seiji Ozawa Rue Boisvert

Fotografía del director Seiji Ozawa | Wikimedia

“Recordarás tus años en Nueva York como una temporada en el paraíso”, me escribió Guillermo Sucre cuando me instalé en el 225 East de la calle 57 de esa ciudad. Nunca dudé de la sabiduría de esas palabras, que he visto confirmada en los cuarenta y cuatro años que, desde entonces, he visto pasar. No menos cierto es que no he vuelto a tener treinta, que eran los que tenía cuando salí de Venezuela con mi joven esposa y una hija de dos años. Tampoco he vuelto a disfrutar de las generosas becas del Consejo Nacional de la Cultura, de Venezuela, y de la Fundación Guggenheim, de Nueva York. Me había propuesto escribir un par de libros que pude terminar a su debido tiempo. Lo que no estaba en mi proyecto era ser feliz, lo cual se cumplió sin el esfuerzo de la investigación y la escritura. En esa época de finales de los setenta y comienzos de los ochenta, Nueva York era la ciudad obligada si se tenía treinta años. Todo parecía estar allí, y así era en realidad. Estados Unidos vivía su tercera post-guerra sin reconocerlo, pero los signos estaban por todas partes. Una generación perdida de jóvenes que fueron a Vietnam y no fueron recibidos por nadie, y el reconocimiento oficial se limitó a una pared negra en Washington, con el nombre de los cuarenta mil y tantos muertos en combate. Pero los muertos en vida eran muchos más, millones de ellos, con el cuerpo marcado por las heridas y el alma destrozada por el horror de lo vivido. A pesar de eso, o precisamente por eso, los artistas se reinventaban cada año. Los fotógrafos neo-realistas (Winoland, Friedländer, Arbus) convivían con los meta-realistas de Pictures Generation (Baldessari, Lawler, Sherman, Levine, Kruger); y, así, artistas, músicos, cineastas y poetas. El Museo Guggenheim consagraba a Rothko: y el Whitney, el más atento de los grandes museos de la ciudad, llamaba la atención sobre Edward Hopper, un genio olvidado por el oficialismo, dedicado a mantener la hegemonía del arte abstracto. Todo, menos el Museo Pompidou, a Dios gracias, pasaba en Manhattan. Y allí me reencontré con viejos amigos mientras hacía unos nuevos. Y recibía las visitas de los que llegaban de lejos, uno de los grandes placeres, como cantó Ezra Pound. Nueva York, como Londres, siempre ha sido una ciudad musical. No solo Broadway el jazz, sino la ópera y la música “clásica”. Una ciudad para melómanos, que es lo que era yo en ese entonces, y me gustaría pensar que sigo siéndolo. Apenas comenzaron a llegar las remesas mensuales (mi esposa estaba becada por su universidad para un post-grado en Columbia), comencé con las suscripciones para las temporadas de conciertos y recitales. El primero para la Orquesta Sinfónica de Boston; después vendrían las de Cleveland con Maazel, Chicago con Solti, Filadelfia todavía con Ormandy, Los Angeles con Giulini, Nueva York con Bernstein y Levine, Capilla Estadal de Dresde con Bloomsted y algunas otras. La Sinfónica de Boston era una agrupación respetada y respetable. Bajo la dirección de Kousevitzky y Munch, había estrenado la Cuarta Sinfonía de Prokofief y la Sinfonía de los Salmos de Stravinsky. Como si fuera poco, sus músicos fueron los primeros en interpretar el milagroso Concierto para Orquesta, de Bela Bartok.

Ahora era dirigida por Seiji Ozawa, virtuoso japonés que había llegado a Estados Unidos en los años sesenta y había logrado el importante cargo. De los cuatro conciertos del abono, recuerdo especialmente dos piezas. La primera, el Concierto para Trompeta de Hummel, con Maurice André como solista. La acústica impecable del Carnegie Hall era como un inmenso papiro en el cual André escribía, con su dorado instrumento, lo que en el pentagrama había puesto Hummel. Las notas volaban hacia el cielo donde quedaban estampadas en letras de oro. Pocas veces he visto tanta luminosidad en la ejecución de una partitura. Ozawa, con su poblada cabellera negra, consiguió que su orquesta fuera el armónico tintero de donde André sacaba la tinta para escribir su parte de solista. El maestro japonés dirigía (después me di cuenta que siempre lo hacía) no para que escucháramos la música, no sólo eso, sino para que la hiciéramos parte de nuestra alma y de nuestro cuerpo. Literalmente, lograba que uno consumiera su música, y ya sabemos, como diría Hillman, que la belleza es lo único que calma el hambre del espíritu. Lo mismo haría en el otro concierto que recuerdo vivamente. Esta vez se trataba no de la intimidad de un concierto “grosso”, sino de una de las grandes épicas de la música moderna. Los Gurre-Lieder de Schoenberg, con una orquesta ampliada y el entero coro de Tanglewood, un ejército de 350 músicos y cantantes, dirigidos por aquel hombre pequeño, con su larga y negra cabellera. Ozawa dirigía con la misma naturalidad con la que crecen los cerezos en su país natal, pero la línea de su dibujo tenía la firmeza e inquietante proximidad de los trazos de Okusai. Aquella masa sonora era una amenazante ola a punto de tragarnos, de lo cual nos salvaría el director de orquesta con la misma naturalidad con la que avanzan los remeros del famoso dibujo. Schönberg nunca dejó de ser Schönberg, neurótico y mortificado, pero algunos sonidos no escritos parecían provenir de un jardín japonés. Ozawa seguiría con la orquesta de Boston hasta su retiro. Yo volvería a Venezuela a enseñar en la universidad. Y la Sinfónica de Boston nunca se volvería a cruzar en mi camino. Veinticinco años después del memorable concierto, coincidiría con Ozawa en un bistró parisino. Cuando se levantó de una de las pocas mesas del local, todos los presentes nos pusimos de pie para aplaudirlo. Gentil y empático, como cuando conducía su orquesta, dio la mano a los presentes. Cuando se detuvo frente a mí, para hacer lo propio, le recordé su Gurre-Lieder en Carnegie Hall, en 1979: “Ah, en aquellos tiempos todavía era posible hacer cosas como esas”. Y se dirigió a la salida con Miki, su esposa. Afuera, con su cabellera tan blanca como antes fuera negra, en una de las esquinas de rue Vertebois, acechaba el terrible mal (Alzheimer), que reduciría su mente privilegiada de la manera más trágica. Hoy, tan lejos de Manhattan como del cielo natal, pienso, agradecido, en Ozawa y en esos años, que como vaticinó Guillermo, pasé en el paraíso.

Milán, miércoles 28 de diciembre de 2022

Arte Milán

Warhol y el arte del retrato

Que Andy Warhol haya sido el artista más importante de la segunda mitad del siglo XX es algo que nadie se atrevería a asegurar. Pero que fue el más influyente, es difícilmente refutable. Su instrumentalización de la imagen fotográfica para convertirla en algo ya no tan serio como la pintura, sino en la pintura misma, estimuló la imaginación y el genio de varias generaciones. Warhol no es un exponente de un concepto artístico, él es un concepto. Y, en consecuencia, nada en él es inocente. En la muestra que Achille Bonito Oliva ha organizado para la Fabbrica del Vapore de Milán, se presenta una de sus más radicales rupturas con el pasado inmediato. Por razones que van de lo político a lo puramente estético, el arte figurativo fue sacrificado en el altar del abstraccionismo. A Warhol debe la pintura occidental el rescate del arte del retrato. Una práctica abandonada desde que los críticos y galeristas decretaron el arte de la pintura con el triunfo de la pintura abstracta, un triunfo que incluso ingenios tan claros como el Gillo Dorfles, tomaba por definitivo. Más tecnológico que virtuoso, Warhol entendió que el rescate del retratismo en la pintura requería de nuevas técnicas que expresaran una nueva sensibilidad orientada hacia el llamado post-moderno. Y el instantaneísmo de la Polaroid encontró lo que buscaba. Sin la solemnidad de los grandes retratistas como Stieglitz, Abbot, Adams, Evans o Avedon, Warhol vio en la irreverencia de la foto instantánea la salida al impasse. Después de la revolución de los sesenta, los protagonistas de la nueva burguesía de post-guerra no eran tan “serios” como los integrantes de la vieja burguesía. Las profecías sobre el consumo de Herbert Marcuse se habían cumplido en su totalidad. El hombre ya no es porque piensa, el hombre es porque consume. Y la nueva burguesía mostraba un apetito pantagruélico para consumir. Y Warhol se encargaría de democratizar el consumo del arte. Un arte despojado del ritualismo de los abstractos con sus expresiones de los grandes temas. Ahora el consumo era el único tema, la necesidad primordial, la alternativa al sexo, el nuevo eros. Consumir es más excitante que hacer el amor.

Warhol atendió este narcisismo con su regreso al arte del retrato. Pero no como el que le hizo Picasso Gertrude Stein, que le tomó meses. Ahora el arte del retrato era instantáneo. De la Polaroid a la serigrafía y de aquí al marco. Listo. El nuevo narcisismo sonreía satisfecho: I shop therefore I am, terminaría reconociendo, en una foto icónica, Barbara Kruger, una continuadora de las experiencias de Warhol.

Milán, jueves 29 de diciembre de 2022

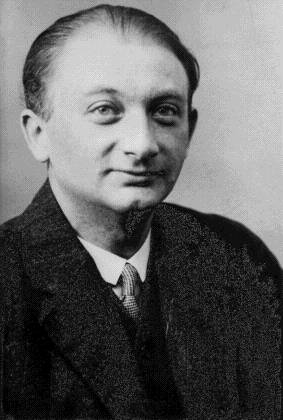

Fotografía de Joseph Roth en 1926 | Wikimedia

No me cansaré de releer a Joseph Roth (en mi juventud no me cansaba de leer a Thomas Mann). En este caso, con todos sus libros en Venezuela, me detengo en la relectura de los relatos recogidos en Die zweite Liebe (el segundo amor) en la edición italiana de Adelphi. Algunas de estas historias claramente autobiográficas, como “Su Majestad Real Imperial y Apostólica”. En uno de los primeros fragmentos se refiere al día del sepelio del viejo emperador Francisco José y a la que fuera su inalterable rutina. Roth, que sirvió como soldado en la Gran Guerra, expresa sus sentimientos encontrados, pero sentimientos, hacia la figura del último soberano del imperio austro-húngaro. Su sintaxis es la de la poesía, ambigua e imaginista.

Ficciones y confesiones

Hacia Cuma va Virgilio

La crónica quiere que la muerte de Ícaro, el efímero hijo del ingenioso Dédalo, haya ocurrido a lo largo de la costa Tirrena. Justo enfrente del sitio escogido para fundar Cuma, el primer emplazamiento griego, en lo que hoy es la región Campania de Italia. Incapaz de salvar de las quemadoras llamas al imprudente muchacho, Dédalo, reputado constructor de laberintos, se dedicó a construir un templo, que los recién llegados de Grecia dispusieron dedicar a Apolo. De lo que tiene haber sido un magnífico edificio, se conservan las ruinas, para ser admiradas por los visitantes al inquietante paisaje. No fue la única muestra de los dones de Dédalo como arquitecto. Menos elegante que el templo, seguramente, pero más resistente, es la morada que cavó en la piedra volcánica para la Sibila, la inmortal pitonisa que acompañó a los viajeros aqueos hasta la costa cumana. El Antro de la Sibila, como se le conoce, es una larga galería, abierta en la montaña, que termina en un salón cuadrado y de altos muros. Allí, la adivina, acomodada en su trípode, recibía a los que querían conocer el porvenir. A ninguna parte iban los griegos, el pueblo más racional que hemos conocido, sin sus oráculos. Toda la tragedia griega, no sólo Edipo, como se suele creer, está condicionada por las más diversas expresiones mánticas. Una convicción registrada mucho antes por Homero. De todas las Sibilas, la más respetada y conocida, es la de Cuma, cantada en musicales hexámetros latinos por el gran Virgilio. Un vate contemporáneo del autor de las Églogas, escribió este epigrama:

Hacia Cuma va Virgilio por un sendero de estrellas,

va comiendo uvas, las uvas más dulces de la tierra.

Ha dejado a la mujer y los hijos en la hacienda,

¿qué anda haciendo este mago, el cantor de la Eneida?

No sabe cómo terminar la historia del esforzado Eneas

y quiere consultar, en Cuma, a la adivina ciega.

Todos, una vez en la vida, hemos querido hablar con ella;

yo fui a preguntar por mi madre, antes de que muriera.

Al comenzar a dar voces no dijo nada que no supiera,

pero agregó algunas cosas poco claras y secretas.

Siglos después, cuando me tocó a mí el obligado encuentro. Habló del ascenso de un hombre sobre los miles de cadáveres muertos por agua. Después, de la propia muerte de ese personaje siniestro, en medio de las humeantes ruinas de una tierra sin auxilio. Me hablaba, en su oracular sintaxis, de lo que todavía no había sucedido. En las alturas de Cuma, en medio de lo que fuera el templo de Apolo, entendí que se refería a una colectiva locura que nos iba a afectar a todos los habitantes de aquel país distraído. Lo que no capté, y no sé si lo dijo, fue que, entre los guturales sonidos, se revelaba parte de mi destino. Que era salir un día de mi casa sin conocer del regreso el camino.

Milán, viernes 30 de diciembre de 2022

Arte Milán

Tríptico de las Tentaciones de san Antonio de El Bosco (1501). Imagen de Palazzo Reale Milano

Bosch y el Renacimiento italiano

No es probable una muestra de Hieronymus Bosch, el Bosco de los españoles, que no sea de interés. Y la que le dedica en estos meses el Palazzo Reale de Milán es una de las más atractivas de los últimos años. Incluye no sólo una apreciable selección de las obras del maestro flamenco, sino una serie de obras de sus contemporáneos en distintos medios, incluyendo los estupendos tapices de la corte Habsburgo. Una buena exposición es aquella en la que el organizador no solo se limita a exaltar las obras del artista expuesto, sino la de sus contemporáneos y el contexto en el cual fueron realizadas. Esto fue lo que consiguieron los curadores milaneses. Que nos recuerdan que no fue Bosch el único autor de una iconografía bizarra e insólita, sino que se trató de una deriva protagonizada por ingenios tan inquietantes como Berruguete, Arcimboldo o la familia Brueghel. En realidad, no era una manifestación aislada de un grupo de fantasiosos maestros. Debe más bien entenderse como una reacción a los excesos del racionalismo del Renacimiento italiano.

Alejandro Oliveros

ARTÍCULOS MÁS RECIENTES DEL AUTOR

- Diario literario 2024, diciembre (parte IV): Stabat Mater, originalidad de Shakespeare, venganza y vengadores, el arbolito de Eliot

- Diario literario 2024, diciembre (parte III): Simenon, Julio César de Shakespeare, Leo Perutz, las nieves de Villon

- Diario literario 2024, diciembre (parte II): san Ambroggio, la forza della vendetta, Magris y Zweig, Baj en Palazzo Reale

- Diario literario 2024, diciembre (parte I): la luna de Baldassare Gallupi, la tragedia de Gatsby (2), la tragedia de Scott Fitzgerald

Suscríbete al boletín

No te pierdas la información más importante de PRODAVINCI en tu buzón de correo