El 7 de julio de 1930 dejó este mundo Sir Arthur Ignatius Conan Doyle, padre de Sherlock Holmes. Es por ello que, a pedido de Prodavinci, García Mora adelantó su nota biográfica sobre el autor de Edimburgo, en conmemoración de los 90 años de su fallecimiento.

Fotograma de Sherlock (2010-2017)

¿Quién no conoce a Sherlock Holmes? Esa perfecta máquina de raciocinio con curiosidad de lupa, armado de pipa, capa y su característica gorra de cazador.

El eterno y casi arquetípico Sherlock Holmes de nuestro estándar cultural emocional, tan poderoso como podrían serlo Maelo, “el sonero mayor” o Marilyn Monroe, los Rolling Stones o Philip Marlowe, Charlie Parker o Edith Piaf.

Sherlock Holmes.

Tan decisivo —y perpetuo—como el complejo de Edipo.

Como reivindicaba Borges en Los conjurados: “Pensar de tarde en tarde en Sherlock Holmes es una de las buenas costumbres que nos quedan. La muerte y la siesta son otras. También es nuestra suerte convalecer en un jardín o mirar la luna”.

Es un mito del cine, los dibujos animados y las revistas. Los juegos de video y la TV. La serie de la BBC, protagonizada por Benedict Cumberbatch y Martin Freeman, o la magnífica película de Guy Ritchie, encarnado por Robert Downey Jr. junto al inmenso Jude Law como Watson.

Cada año se editan, solo en EEUU y Reino Unido, cinco millones de sus libros, y en el planeta hay 357 sociedades dedicadas al personaje y miles de páginas web. Existen alrededor de 10.000 libros y publicaciones dedicadas al estudio y al análisis del detective.

Desconcertante. Apabullante.

Y sin embargo, ¿quién conoce a Dupin?

—¿Quién?

—El Chevalier Auguste Dupin de Edgar Allan Poe.

Nadie.

O casi nadie. Siendo como es no únicamente el primer detective de ficción y el prototipo para los detectives que fueron creados más tarde, incluyendo al propio Sherlock de Conan Doyle, o el inefable Hércules Poirot, de Agatha Christie. O la increíble Lisbeth Salander del novelista sueco Stieg Larsson, protagonista de la serie literaria Millennium.

O al inconmensurable Charlie Parker, detective de John Connolly, en los límites entre lo real y lo fantástico. De manera que antes de entrarle a la figura de Sherlock Holmes, conozcamos a Dupin. Ignorarlo resulta si no una inconsecuencia, un exabrupto.

El Chevalier Auguste Dupin

Podríamos considerar a Dupin —al igual que a su creador y alter ego, Edgar Allan Poe— una criatura híbrida, brotada de la Ilustración y el romanticismo oscuro decimonónico.

Poe, que había nacido en 1809 en la ciudad de Boston, Massachusetts, hijo de una pareja de actores cómicos quedo huérfano y desamparado pequeñito y, acogido por un acaudalado matrimonio de Virginia, John Allan de origen escocés —un hombre colérico e intransigente— y Frances —que no había podido tener hijos, sentía verdadera devoción por el muchacho y lo quiso siempre—, pero nunca lo adoptaron, aunque le dieron el nombre de «Edgar Allan Poe”.

Los Allan viajaron a Inglaterra en 1815 y él asistió durante un corto periodo a un colegio en Escocia, suficiente para ponerlo en contacto con la cultura y el viejo folclore escoceses. Luego se trasladó con la familia a Londres. En 1816 ingresa en el colegio del Reverendo John Bransby en Stoke Newington, donde aprende a hablar francés y a escribir en latín.

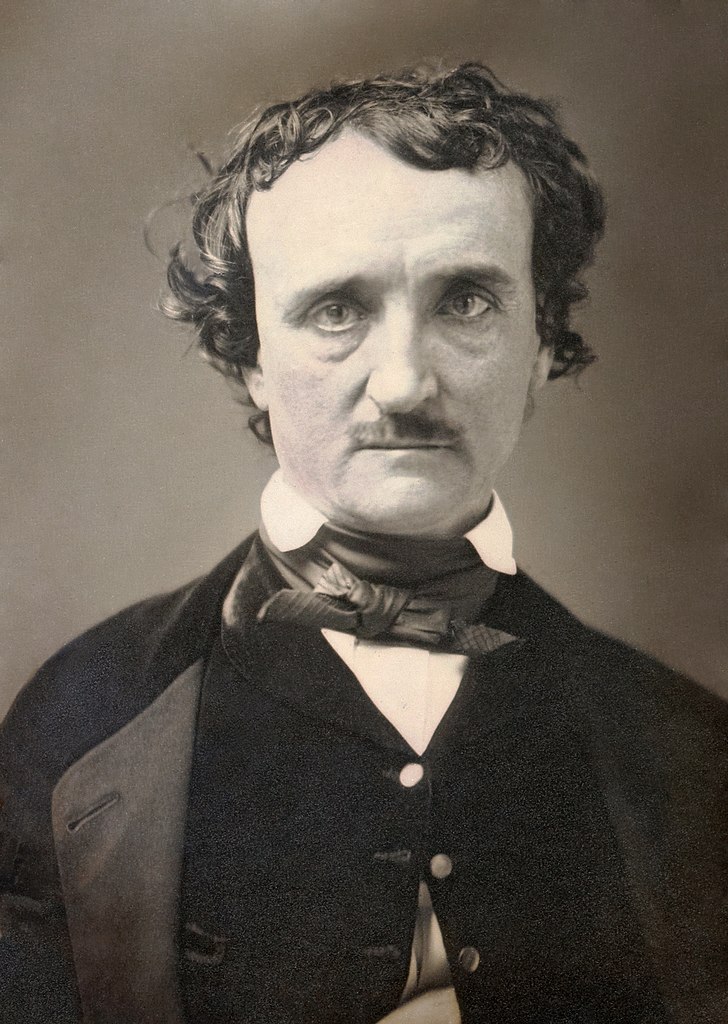

Daguerrotipo de Edgar Allan Poe. Junio de 1849

¿Cuándo comienza esta psique a trastornarse?

Se sabe que a los catorce años se enamora vehementemente de la mamá de un compañero. Una mujer de gran belleza, Mrs. Stanard, de 30 años, que meses más tarde muere. Y es en esta etapa cuando se torna nervioso e irritable, con un brillo de ansiedad y tristeza en sus ojos y empieza a tener frecuentes pesadillas. Todo ello —según el crítico Van Wyck Brooks— debido posiblemente a los problemas mentales familiares que ya se habían manifestado en su hermana Rosalie. “Esta compleja inseguridad —sigue Brooks—, de índole física, social, y posteriormente financiera, explicaría en gran medida la vida y el carácter de Poe, condicionando asimismo en gran parte todo su trabajo literario”.

En la Universidad de Virginia pese a ser considerado al principio un alumno brillante y aplicado, pronto se hizo notar por un defecto peculiar: el de pretender una erudición y unos conocimientos muy superiores a los que poseía en realidad. Presumía de haber viajado a Grecia como Byron; de conocer bien todo el Mediterráneo. Haber estado en Arabia y en San Petersburgo, época en la que por primera vez se relaciona a Poe con el juego y el alcohol. Y cuando decide romper con la familia.

Y decide vivir de la poesía. Es el primer autor estadounidense que trató de subsistir únicamente con su pluma, destilando la disolución de su propia mente en sus poemas y sus cuentos, formas decantadas de una autobiografía psíquica numinosa, captando una determinada atmósfera de expectación y de temor inexplicable. De fuerzas malignas desconocidas en el reino del inframundo. Coadyuvado por el opio en forma de láudano —como De Quincey y Coleridge.

Época en que germinan Berenice y Ligeia —el cuento que Poe prefería, según Cortázar—, y La caída de la casa Usher, donde se revela el lado anormalmente sádico y necrofílico del poeta.

Reconocía con estimulante convicción que jamás ningún detalle de su creación debía asignarse al azar o una intuición, sino que debía desenvolverse paso a paso hasta su conclusión, “con la precisión y el rigor lógico de un problema matemático”.

¿De cuál otra manera podría explicarse que un absoluto prerromántico como él, atraído por atmósferas oscuras y horripilantes, lo grotesco, lo gótico perturbador, un poeta que veía la realidad cotidiana como una máscara aterradora de lo numinoso, clausurara de repente esta dimensión de su psique para dejarse poseer por las abstractas operaciones intelectuales de la razón —como potencia eficaz y cierta en el develamiento de los misterios del mundo, de la vida—, y así dar a luz ese engendro cuántico de la lógica, Los crímenes de la calle Morgue, en el que se fundarían en 1841 y para siempre, las reglas de eso que se llamaría “relato policial”, a años luz de La fosa y el péndulo o El barril de amontillado o El Cuervo?

Una forma de relato que procrea igualmente una figura desconocida: el investigador privado —el detective—. Que aquí personifica Auguste Dupin, este aristócrata arrogante, el conspicuo Chevalier perteneciente a la Légion d’honneur, aficionado a los enigmas, a los acertijos, los jeroglíficos. Y quien de ahora en adelante descifrará los misterios acudiendo a la imaginación y la fría lógica. Para algunos, expresión del egotismo del poeta cada día más intenso. Un ocioso caballero, Dupin, quien no tiene necesidad de trabajar y en cambio se mantiene ocupado mediante su uso del “análisis” para ayudar a la policía real —y por supuesto, incompetente—, a resolver crímenes.

Inventándose también con Los crímenes el primer misterio de la habitación cerrada clásica de este género. El crimen imposible. Y del narrador de la historia o amigo impersonal, y un tanto borroso, del detective. Que en el caso de Auguste Dupin y a diferencia del futuro John Watson de Sherlock Holmes, o el capitán Arthur Hastings de Poirot, será un narrador anónimo, a lo largo de las tres historias que completaron una trilogía: El misterio de Marie Rogêt y La carta robada, y quizá hasta El escarabajo de oro y Tú me has matado, hitos iniciales de este género considerado por De Quincey como una de las bellas artes.

Y algo más importante todavía. De acuerdo con Borges, Poe inventaría un nuevo tipo de lector: el de este tipo de relato. Un sujeto que está cargado de sospechas, que lee con incredulidad y una suspicacia especial. Que —como dice—, al enfrentarse a Don Quijote y, por ejemplo, leer: “En un lugar de la Mancha…, desde luego supone que aquello no sucedió en la Mancha. Luego: …de cuyo nombre no quiero acordarme…, ¿por qué no quiso acordarse Cervantes? Porque sin duda Cervantes era el asesino, el culpable. Luego… no hace mucho tiempo… posiblemente lo que suceda no será tan aterrador como el futuro”.

Un lector —como se diría de un buen periodista— obsesionado por encontrar la verdad.

De E.A. Poe a Sherlock Holmes

Cierto. El ingenio y vivacidad de su mente rayaban en lo extraordinario, y en él se anuncian los temas que más tarde emplearan, ampliarán y elaboraran otros autores. Pero como todo inicio, estos relatos revelarán bajo un examen atento, fallos que los perjudicarían como muestras de deducción racional. Y en verdad, Poe jamás buscó crear un mito o inventar algo. Y así, a las luces de hoy, carecerán de la intriga que sacudirán a los lectores de John Connolly o Le Carré en su butaca.

Como explica el riguroso Vázquez de Parga, Dupin está dirigido por un determinismo tan rígido que ni siquiera admite dos posibles efectos de una misma causa. Y si es cierto que por primera vez la máquina pensante de Dupin aplica la lógica matemática como método, sin duda ese método requiere de un rigor del que Dupin prescinde.

Y aceptémoslo: Dupin, como dice Vázquez, no opera sobre datos objetivos, sobre hechos ciertos, para inducir de ellos mediante el análisis, conclusiones verdaderas, sino que, como él mismo afirma, opera por “conjeturas”, que invariablemente resultan exactas. Consumiéndose en prolijas elaboraciones que, si hallan alguna base en su parentesco científico, se pierden en el terreno de lo improbable.

No olvidemos que se trata de una criatura híbrida de la novela gótica. Y la razón está húmeda y fresca todavía. Su método luce aún impregnado de su exagerado mundo fantástico. Se va directamente al resultado de sus pensamientos sin alternativas que puedan sembrar duda. Sus cualidades físicas permanecen ocultas. El suspenso no cuenta. Y para que todo esto se supere, habrá que esperar casi medio siglo tras Gaboriau y su Ledoc, Wilkie Collins y La piedra lunar, que para Borges pertenece a la estirpe de libros inolvidables.

Habrá que esperar a la modernidad. Al mundo sofisticado de telegramas, gramófonos, métodos de investigación científica, medios de transporte nacional e internacional, e incluso por ese emblema del siglo XX, el automóvil, para que aparezca Sherlock Holmes.

El top model del detective clásico

Lo primero que trastocó a los que lo conocimos en los 60 fue el trastrocamiento de la lógica del relato, al operar de atrás hacia delante. Es decir, del efecto —el crimen— a la causa. Desconocíamos entonces el episodio en que Charles Dickens, en una carta a Edgar Allan Poe, aludiendo a un análisis que había hecho el autor de El Cuervo del mecanismo de su novela Barnaby Rudge, le dice: “¿Sabía usted, de paso, que Willian Godwin escribió su Caleb Williams de atrás hacia adelante? Primero metió a su héroe en un mar de dificultades, que forman el segundo tomo; luego, para llenar el primero, buscó por todas partes alguna manera de explicar lo que ya había hecho”.

Conan Doyle, como Poe, pudo ver claramente que la anticipación del efecto era la única forma en que la narración policial debía de desarrollarse en etapas exactas y hacia atrás —de efecto a causa, del asesinato al criminal, y no al revés—, en proceso de reversión.

Algunos personajes de ficción ascienden al Olimpo mítico y el imaginario y, partir de ese momento, se convierten en grandes significantes de los sueños y deseos del hombre. Se hacen portavoces de arquetipos o estereotipos, adaptándose y reelaborándose a distintas épocas, de manera que poco a poco se consolidan. Admiradores notables y diversos como Mark Twain, Stephen King, Anthony Burgess o Umberto Eco, Julián Marías o Jorge Luis Borges, amaron y aman a Sherlock Holmes.

Como personaje, Sherlock Holmes triunfó desde el primer momento. En el prólogo a una colección de relatos de Sherlock editada por Siglo XXI, del escritor y traductor mexicano Gerardo Piña, consigna la siguiente carta:

Querido Sherlock Holmes

Solicito su ayuda en un asunto de vida o muerte. Hace dos semanas mi marido salió del trabajo rumbo a casa. En el camino se detuvo a comprar tabaco y estampilla en McPherson’s de la calle Stuttgart. Nadie ha vuelto a saber de él y la policía se muestra reacia a ayudarme. Temo que algo irremediable le haya ocurrido porque esa tarde llevaba consigo unos papeles importantes… papeles que podrían comprometer a un alto funcionario del gobierno.

Queda de usted llena de angustia:

Deliah Robertson.

Durante más de cincuenta años llegaron cartas como esta a la casa de Sir Arthur Conan Doyle o a la redacción de The Strand de Londres, si bien iban dirigidas al número 221 B de Baker Street. Para fines del siglo XIX todo el mundo estaba prendido de Sherlock Holmes. Como un ejemplo patognomónico de la ficción colándose en la realidad. Como Hamlet, Ulises o Don Quijote, Sherlock Holmes goza del reconocimiento universal.

Su pedantería, su excentricidad, su melancolía. Su presunción, su engreimiento, su megalomanía.

“—Yo me llamo Sherlock Holmes. Mi oficio es saber lo que los demás no saben.”

Y, sin embargo, al contrario del seco Dupin, exuda instantes de calor humano. Lo percibimos vulnerable y ello nos arrastra a quererlo, a menudo jovial, con sentido del humor y capacidad de burlarse de sí mismo, y hasta en ese su constante vacío de incidentes amorosos, le sorprendemos “afectado” por una mujer: Irene Adler.

Se trata de una contralto en La Scala de Milán, prima donna en la Ópera Imperial de Varsovia y reconocida aventurera. En Polonia fue amante del Gran Duque de Cassel-Felstein, quien la describe como poseedora “del rostro más bello de entre las mujeres y la mente más resolutiva de entre los hombres”. Y también de la única mujer que fue capaz de derrotar a Holmes.

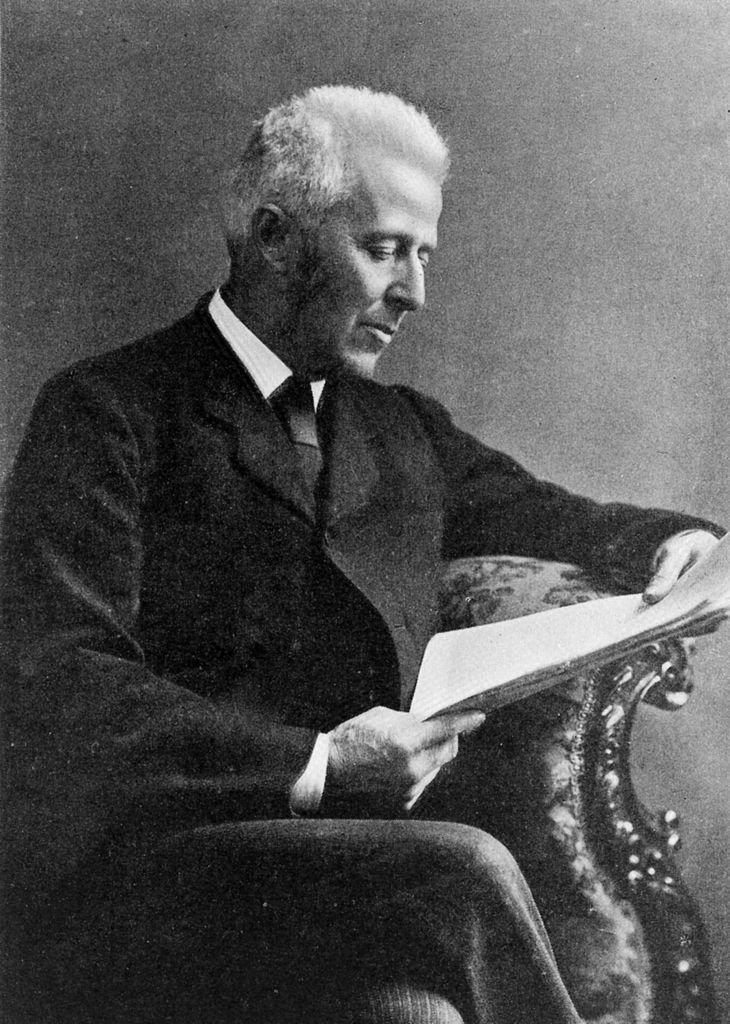

Joseph Bell retratado por J. M. E. Saxby

La inspiración de Conan Doyle

Arthur Conan Doyle fue asistente del cirujano Joseph Bell, cuando apenas era estudiante de medicina y le sirvió de inspiración para la creación de Sherlock Holmes.

De excepcional habilidad en el arte del diagnóstico, Joseph Bell enseñaba la importancia de la observación del paciente desde el momento en que llegaba al hospital o el consultorio, deducía a simple vista varios síntomas y les explicaba a sus alumnos cómo los había encontrado tras una fina observación de su manera de hablar, la ropa, o su postura al caminar.

Umberto Eco, semiólogo, novelista y gran fan de Sherlock Holmes —no solo le tributa un gran homenaje en El nombre de la rosa, el más célebre de todos los apócrifos de Arthur Conan Doyle, sino que incluso le dedicó un libro de ensayos, El signo de los tres. Dupin. Holmes. Peirce (Lumen, 1989), donde se sugiere que la inducción —es decir, el razonamiento que consiste en establecer una ley o conclusión general a partir de la observación de hechos o casos particulares —y la deducción— esa forma de razonamiento que consiste en partir de un principio general conocido para llegar a un principio particular desconocido, en Dupin y Sherlock Holmes se complementarían con la abducción.

Que es ese tipo de razonamiento en que a partir de la descripción de un hecho o fenómeno se llega a una hipótesis o conjetura, la cual explica las posibles razones o motivos del hecho, mediante las premisas obtenidas.

Lo que podríamos considerar como la síntesis epistemológica de Sherlock Holmes.

Conan Doyle, ya graduado en la Facultad de Medicina de la Universidad de Edimburgo, Escocia, se establecerá en Portsmouth en junio de 1882. La práctica no fue exitosa y, mientras esperaba a los pacientes, se dedicaba a escribir relatos de ficción.

Había nacido en Edimburgo, el 22 de mayo de 1859, hijo de Charles Altamont Doy de ascendencia irlandesa, y su madre, Mary Foley, católica irlandesa, quienes se casaron en 1859. Según Arthur es Mary quien inculca a sus hijos valores nobles mediante relatos de caballería, una inmensa lectora y soberbia cuentacuentos, a la que Arthur atribuirá su atracción hacia los relatos.

Solamente tres aventuras de Holmes tienen la extensión de una novela: El perro de Baskerville, El valle del miedo y La marca de los cuatro, que quizás no sean lo mejor de su autor. No obstante, todos ellos construyen “un personaje que vive más allá de los personajes creados por él —como dijo Borges—, que vive más allá de él, de Charles Auguste Dupin, de los crímenes, más allá de los misterios que ya no nos asustan”.

Como es sabido, el mundo conoció a Sherlock Holmes en Estudio en escarlata, publicado en 1887 en la revista Beeton’s Christmas, al principio en relatos independientes, 56 aventuras cortas, en ciertos semanarios, que después Doyle reunía y publicaba cada año, entre 1887 y 1927, como un libro. Sacando el nombre de su personaje del famoso ídolo de su infancia, el médico, filósofo y escritor, del siglo XIX, Oliver Wendell Holmes.

Ilustración de Sherlock Holmes de la colección especial de la biblioteca pública de Toronto.

El mito victoriano

Con Sherlock Holmes, entramos en la dimensión de la fábula. Con él algunos entramos a la quintaesencia victoriana de un caballero inglés de finales del siglo XIX, en las postrimerías del reinado de la reina Victoria, aunque más de la mitad de sus historias se escribieron a principio del siglo XX.

Y traqueteamos por las silenciosas calles iluminadas por farolas de gas, en uno de aquellos desaparecidos coches Hansom de la mítica Londres. Y en el que Holmes tiene otros peligros en mente como cuando aconsejara al fiel Watson “no tomar ni el primero ni el segundo que le salgan al encuentro”, al adentrarnos en la ya mítica niebla que envuelve la gran ciudad y “atenúa la luminosidad del sol”, como comenta Watson en uno de los 56 relatos cortos de Holmes, Las cinco semillas de naranja.

Arthur Conan Doyle crece en los años de la gran expansión colonial y es un británico de pura cepa. Como especula Eduardo Caamaño en su Arthur Conan Doyle (Almuzara), la primera biografía en español del escritor, estamos seguros de que “si estuviera vivo hoy defendería el Brexit con uñas y dientes”.

De cualquier forma, Conan Doyle siempre quiso ser uno de esos grandes nombres de la literatura británica. Sus referencias eran Dickens, su amigo Stevenson y en especial el otro escocés Walter Scott, el padre de la novela histórica, sin no obstante reconocerse también lector asiduo de “los relatos de Poe o Wilkie Collins, precursores del detectivismo y el género policiaco”. Reconociendo la influencia de Poe: “¿Dónde estaba la historia de detectives hasta que Poe le dio el aliento de vida?”, escribió.

Cosa que jamás admitiría Sherlock Holmes. Todo lo contrario. Desprecia al caballero Dupin. En Estudio en Escarlata, en una breve charla entre Holmes y el Dr. Watson sobre las similitudes entre el detective inglés y el aristócrata francés, la comparación a Holmes le parece infame.

“—Sin duda cree usted halagarme estableciendo un paralelo con Dupin. Ahora bien, en mi opinión, Dupin era un tipo de poca monta. Ese expediente suyo de irrumpir en los pensamientos de un amigo con una frase oportuna, tras un cuarto de hora en silencio, tiene mucho de histriónico y superficial”.

Difícilmente una naturaleza egocéntrica como la de él podía reconocer la influencia de alguien más que no fuera él mismo. No olvidemos que Watson lo califica de “engreído”.

En el campo de la investigación, Holmes se estimaba el último y el más alto tribunal de apelación. El único investigador particular con consulta. Le horroriza la aburrida rutina de la existencia.

“—Tengo ansias de exaltación mental. No puedo vivir sin hacer trabajar el cerebro. ¿Qué otra razón hay para vivir?”

Para la creación del fraile Guillermo de Baskerville Umberto Eco se inspiró principalmente en Sherlock Holmes y el filósofo y escolástico inglés Guillermo de Ockham, del siglo XII. Autor de la célebre “Navaja de Ockham”, principio según el cual “en igualdad de condiciones, la explicación más sencilla suele ser la más probable”.

En el que se espejea el principio básico de todos los relatos de Sherlock Holmes: «Una vez descartado lo imposible, lo que queda, por improbable que parezca, debe ser la verdad”.

Hacia 1893, el éxito de las historias del detective llega a agobiar a Doyle. “He tenido tal sobredosis de Sherlock Holmes —declara—, que me siento hacia él como hacia el pâté de foie-gras, del cual una vez comí tanto que su sola mención me produce nauseas hasta el día de hoy”.

Se conserva correspondencia con su madre en que le confiesa que quería “matar a Sherlock Holmes, ya que estaba gastando su mente”, a lo que su madre advirtió sabiamente que “la gente no se lo tomaría nada bien.” Y en un relato, El problema final, introduce la archinémesis, el alter ego de Sherlock Holmes, la mente maestra del hampa, el profesor Moriarty, cuyo prodigioso intelecto controla una vasta red criminal, como un recurso argumental para poder eliminarlo.

Y lo elimina. Cuando en una de las escenas más famosas de la serie de Sherlock Holmes, el héroe y su némesis caen al vacío en las cataratas de Reichenbach y desaparecen en las aguas.

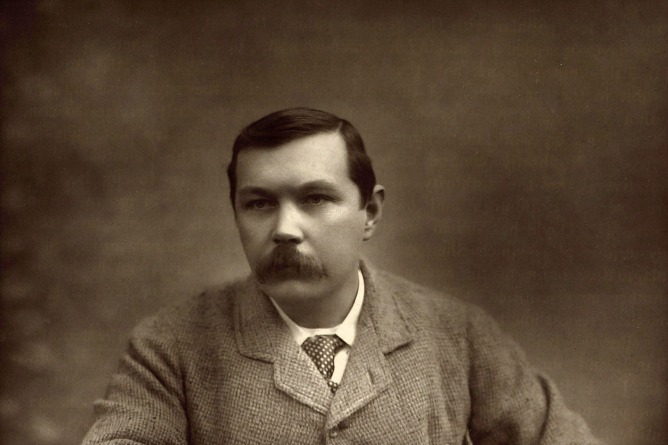

Arthur Conan Doyle retratado por Herbert Rose Baraud. 1893

No resulta fácil asesinar un mito

Porque ¿a quién se le ocurre pensar que puede acabar con quien ha dejado de vivir en las páginas de los libros para instalarse en el imaginario colectivo y comienza a fundirse con lo mítico? En 1893, Sherlock Holmes había alcanzado tal fama que su inmortalidad estaba consagrada por el público. Había cobrado vida propia, más allá de su creador.

Con lo que los lectores británicos se sublevan y atiborran de cartas y movilizaciones a Conan Doyle, amenazándolo incluso de muerte y obligándole en 1902 a revivirlo en El sabueso los Baskerville, publicada por entregas en el The Strand Magazine entre 1901 y 1902, ambientada cronológicamente antes de El problema final, reviviendo finalmente en 1903 en el cuento La casa deshabitada, por el que le pagaron 5000 dólares en Estados Unidos y 100 por cada mil palabras en The Strand.

Arthur Conan Doyle, como escribió Jane O’Brien, se había doblegado ante la presión pública —y los fuertes incentivos en efectivo de su editor—, pero ¿escribió realmente ese libro?

Doyle reconoció, en la primera publicación de El sabueso los Baskerville, su deuda con su amigo Bertram Fletcher Robinson, quien le había mostrado Dartmoor, en Devon, de donde se entiende vino la inspiración de la historia de la bestia mortal. Pero en el año 2000, el historiador Rodger Garrick-Steele afirmó que de hecho fue Fletcher Robinson quien escribió el libro original. Y Conan Doyle, para evitar ser expuesto como un fraude, logró persuadir a la esposa de Robinson, con quien estaba teniendo una aventura, de envenenarlo. Garrick-Steele dijo a la BBC que Doyle envenenó a su antiguo amigo con láudano.

“Doyle era un hombre inteligente y decidido, vio la solución obvia y usó su entrenamiento médico para convencer a la esposa de Fletcher Robinson de asesinarlo, resolviendo así dos pájaros de un tiro”.

Los entusiastas de Sherlock Holmes, y otros eruditos literarios han descartado la teoría. Y en 2015, el perito calígrafo y grafólogo español Jesús Delgado Lorenzo, en el libro Informe policial: La verdadera identidad de Jack el Destripador, lo postuló como candidato de haber sido el legendario asesino en serie.

Sir Arthur Ignatius Conan Doyle murió en Crowborough, East Sussex (Inglaterra), el 7 de julio de 1930, a los 71 años de edad, de un ataque al corazón. Una estatua suya se encuentra en esa localidad, donde residió durante 23 años. Fue enterrado en el cementerio de la iglesia de Minstead en New Forest, Hampshire.

Fotografía de Scott Monty | Flickr

Quién es cada cual

Lo imaginamos cogiendo el frasco de encima de la repisa de la chimenea y sacando la jeringuilla hipodérmica de su elegante estuche de tafilete, ajustando la delicada aguja con sus largos, blancos y nerviosos dedos, remangada la manga izquierda de la camisa, posando sus ojos pensativos en el fibroso antebrazo y en la muñeca, marcados por las cicatrices de innumerables pinchazos, y por último, clavando la afilada punta, apretando el minúsculo émbolo y echándose hacia atrás, hundiéndose en la butaca tapizada de terciopelo con un largo suspiro de satisfacción.

Como lo hace al comienzo del primer capítulo de El signo de los cuatro, “La ciencia del razonamiento deductivo”.

Juntando la punta de los dedos y apoyando los codos en los brazos de butaca.

—Mi mente —dice— se rebela contra el estancamiento. Deme problemas, deme trabajo, deme el criptograma más abstruso o el análisis más intrincado y me sentiré en mi ambiente. Entonces podré prescindir de estímulos artificiales. Pero me horroriza la aburrida rutina de la existencia. Tengo ansias de exaltación mental. Para eso elegí mi profesión o, mejor dicho, la inventé, puesto que soy el único en el mundo.

Emitiendo de su pipa espesas volutas azuladas.

—Watson, déjeme pensar un momento solo con mi pipa y mi Stradivarius.

Según The New York Times, todavía hoy la colección de historias de Holmes —cuatro novelas y 56 relatos recopilados en Las aventuras de Sherlock Holmes, Las memorias de Sherlock Holmes y El retorno de Sherlock Holmes— son los terceros más leídos después de la Biblia y el diccionario.

Por ello, todas las preguntas en torno a su misterio carecen de indulgencia, de gracia: ¿Quién no conoce a esa máquina de raciocinio perfecta? ¿Quién no conoce a Sherlock Holmes?

Aunque ni siquiera la pipa o el sombrero aparezcan caracterizados en las novelas como recordamos y todo eso no sea más que el influjo directo de las adaptaciones cinematográficas y en especial de la del gran Billy Wilder, así como que jamás pronunció aquello de «Elemental, querido Watson”.

Si preguntáramos qué es lo más característico y/o conocido del famoso detective británico, esa frase sin dudas estaría entre lo más respondido. Sin embargo, como se sabe, en ninguno de sus relatos o novelas el detective británico dice en momento alguno esa muletilla. Sí, es correcto, en alguna ocasión (no siempre), pronuncia la palabra “elemental” y en otras “mi querido Watson”, pero por separado y en contextos diferentes.

Sin embargo, ¿a quién le importa? Si durante más de un siglo su figura forma parte de nuestro imaginario, si se ha fundido en nosotros mismos. Si somos Holmes.

Luis García Mora

ARTÍCULOS MÁS RECIENTES DEL AUTOR

Suscríbete al boletín

No te pierdas la información más importante de PRODAVINCI en tu buzón de correo