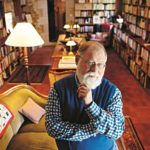

Carlos Donoso y Kini. Fotografía tomada de RNC Radio.

Morir en medio de una pandemia por una razón distinta a la peste es casi un gesto de rebeldía. Y morir de cáncer de pulmón, además, quizás le haya servido a Carlos Donoso para pasar desapercibido entre tantos otros imposibilitados de saber qué hacer con el aire.

Pasar desapercibido, en especial cuando se está en medio de la escena, es la gran virtud de los ventrílocuos. Sólo después de manejarla a la perfección es que tiene sentido modificar la voz, con la intención de hacernos creer que viene de un lugar distinto a su diafragma, distinto a su aire, distinto a sus pulmones.

Es posible que José Luis Blondet sea el investigador latinoamericano que ha estudiado más a fondo la peculiaridad performática del ventrílocuo como artista capaz de devenir en arquetipo. Una vez, en Bogotá y durante Experimenta Sur, pude escucharlo preguntar a su audiencia: “¿Cuántas voces caben en un individuo? ¿Y cuántos individuos caben en dos voces?”

En medio de aquel auditorio cosmopolita, interesado en la doble posibilidad de la voz, las anécdotas más redondas y plenas se basaban en los testimonios de Nina Conti, actriz británica que fue capaz de hacer resucitar para el inmenso y mercadeable público anglófono la rentabilidad del varieté que consistía en hacer hablar a un muñeco.

Al oír su nombre, una de las artistas colombianas que asistía a la conferencia de Blondet sacó su teléfono como con esa intención de preguntarle a Google a quién se refería. Consigue una imagen de Conti con uno de sus muñecos, un monito tierno pero agudo y de voz grave. Cuando le muestra la pantalla iluminada al compañero que tiene sentado al lado, se oye en un marcado acento paisa: «Le aseguro que ese mono es un tierno, al lado del mono hijueputa que le estoy diciendo».

Hablaba de Kini. No de Carlos Donoso.

Ya a aquel auditorio la idea del ventrílocuo le resultaba casposa, un referente del espectáculo en decadencia, la anacronía de un talento invisible y difícil de instagramear. Todos aquellos ejecutantes del arte que Blondet definía como una voz capaz de desdoblarse en el mismo espacio, sin necesitar cambiar de dimensión, parecían estar anunciando los últimos inventarios del oficio. Todavía faltaban unos tres años para que Paul Zerdin ganara America’s Got Talent y algunos más para que en Pixar hicieran que la villana de la entrega final de Toy Story tuviera una tropa de polvorientos muñecos de ventrílocuo, que recordaban a los de Edgar Bergen o Paul Winchell. Nina Conti era la última mohicana de una tropa de olvidados. Paco Miller. Chasman y Chirolita. Mary Carmen y sus muñecos. José Luis Moreno. Y ahora, cuando los títeres pasaron a ocupar las ruidosas mañanas de los programas de farándula y discordia, la Muerte nos pone en evidencia que no hay otro nombre en la comedia venezolana que haya logrado un lugar en la ventriloquía como Carlos Donoso.

Y aun así, alguien que llevaba rato tomando apuntes era traicionado por el espejismo de las voces y es capaz de creer que el epíteto de «hijueputa» calza en su percepción de Kini, y no en la del hombre casi inexpresivo de pelo liso y corbata que lo hacía rebotar en su pierna derecha.

Todo este dulce engaño es posible por un argumento único: Kini tenía una voz propia y eso basta para convertirlo en otro.

Somos una voz. Somos ese timbre, ese tempo y ese tono. Es nuestra voz lo que le permitía saber a nuestra madre que éramos nosotros quienes la llamaban, cuando en vez de gritar su nombre soltábamos un genérico «¡mamá!», así como han sido las voces las que nos han permitido saber quién estaba al teléfono o detrás de la puerta.

En esa medida, la muerte de Carlos Donoso no es un silencio, sino varios. Y tampoco es una sola muerte. Además de cada una de las voces que lo habitaban, a todo este duelo habría que sumarle la desaparición de la vida nocturna, con aquellos locales donde el licor daba licencia para que la palabra malsonante diera risa y lo políticamente correcto se tomara en las rocas.

No era Kini el único de los personajes creados por Donoso, además del amanerado Lalo. Sin embargo, pocos tenían en su nombre de manera tan evidente el amor por los juegos de palabras. El nombre de Lalo no era sino el apócope que detenía en la sílaba justa la referencia a «La Loca», pero el nombre de Kini siempre me pareció un chiste exquisito: el más escondido y subliminal homenaje al topless que ha hecho comediante alguno en nuestra lengua, resumido a la idea del monokini como la evolución del bikini de la década de los 60, cuando fue creado.

Así un ventrílocuo es responsable de ir expandiendo su universo de voces a medida que su talento y su acierto por el chiste crecen. Y resulta curioso que una de las ideas más clarificantes de lo que dijera José Luis Blondet, en aquella misma conferencia en Bogotá, también haya aparecido en una conversación pública que alguna vez tuvo Ben Amí Fihman con otros escritores, si no recuerdo mal, en ocasión de haber recibido su Premio Nacional de Periodismo: el Dios judeocristiano es, en esencia, un ventrílocuo.

Si asumimos es idea de que la Biblia es la transcripción de la voz del Creador, al ser creados a su imagen y semejanza terminamos convertidos en seres capaces de poner en boca de otro lo que no suena bien en la nuestra. La mención también es pertinente porque Ben Amí Fihman formó parte de los creadores de aquel local que hoy debería considerarse un muro de peregrinaje obligatorio para el mundo del stand-up y la comedia: La Guacharaca, donde el mono Kini permitió que tantas noches Carlos Donoso le acompañara en tarima.

Y es que ese hombre que ha muerto, y que durante años nos quiso convencer de que estaba hablando con un mono que siempre supo excederse, en realidad no estaba haciendo otra cosa que hablando consigo mismo, transformando en un arte inmejorable la posibilidad de hacer que el otro entienda lo que le dictan sus entrañas.

Willy McKey

ARTÍCULOS MÁS RECIENTES DEL AUTOR

Suscríbete al boletín

No te pierdas la información más importante de PRODAVINCI en tu buzón de correo