1

Habrá quienes aún crean que a papá lo asesinaron. No era descabellado. Ese año hubo más de veintiocho mil homicidios en el país, entre unos dieciocho mil doscientos treinta denunciados, más cuatro mil novecientos sesenta y ocho muertos por balas que flotan en el limbo jurídico de las averiguaciones y otros cinco mil doscientos ochenta y uno por oponer resistencia a las autoridades.

Mientras el cadáver de papá esperaba, tendido en el suelo de la casa, los minutos que pasaban sin que la policía científica viniera a levantarlo con los protocolos exigidos por ley se iban transformando en un primer número, un primer dato de esos que sirven para darle solidez a una historia.

La llamada para avisarme que había muerto duró noventa y cuatro segundos que terminaron en un “Vamos para allá”. El recorrido desde el lugar donde recibimos la noticia hasta el apartamento donde murió duró cuarenta y siete minutos que terminaron en un “Estaciona acá y luego vemos”. El tiempo de espera hasta la llegada de los agentes para cumplir con el protocolo del levantamiento del cadáver, con papá tirado en la sala y cubierto por una sábana, fue de veintidós horas y cincuenta minutos. Las cifras son rotundas, pero el peso de un número cambia cuando suena. Incluso en la lectura silenciosa, cuando un número deja de ser un dígito y se transforma en sonido, adquiere volumen. Y peso. Papá sumó sesenta y un años, ocho meses y casi una semana. En concreto: veintidós mil quinientos veintinueve días que terminaron en un bulto envuelto en sábanas y llevado en peso por cuatro muchachos que avanzaban con esos pasos cortitos que son la única opción cuando toca desplazar objetos en peso muerto.

Muy muerto.

Ciento setenta y tres centímetros. Ochenta y siete kilogramos. Datos duros.

La furgoneta forense que se encargó del cadáver de papá fue la de la División de Homicidios. En su vibrante capó se dejaba ver el emblema: un cangrejo colorado en el centro y cada una de las diez letras rotuladas en forma de medialuna, permitiéndole a los vecinos leer, desde su ventajosa mirada cenital, cada letra desde la hache muda hasta la ese del plural.

2

Este repetido ejercicio de contarnos comienza recordando que papá se sabía de memoria cada una de sus cuentas bancarias, los dígitos y las claves de sus once tarjetas, números de cédulas, de carnets, de teléfonos, de contratos. Algunos útiles. Muchos inútiles. Vivía apegado a los números, a su solidez, un ingeniero frustrado con una vocación que hacía catarsis mediante una fe ciega en lo cuantificable, en los datos, en contar.

Cada vez que podía le recordaba cuánto me fascinaba que en nuestro idioma usáramos el verbo contar para nombrar la posibilidad de relatar y, además, nuestra capacidad para cuantificar. “Son dos maneras de poner orden”, decía.

Nunca me esforcé en hablar con él sobre otra acepción, ésa en la que aquello que cuenta es lo que importa. Muchas veces creo que debí hacerlo, pero muchas veces no es un dato duro, así que mejor contemos.

Nací el once de septiembre de mil novecientos ochenta y él nació el diez de septiembre de mil novecientos cincuenta y cuatro. Nuestra diferencia era de veintiséis años y un día. Cada vez que necesito precisar nuestras edades en algún momento de nuestro tiempo común, casi siempre con la intención de ubicar alguna anécdota, hago cálculos redondos. Por ejemplo: la primera vez que vimos una película juntos yo tenía cinco años de edad y él treinta y uno.

Nunca le interesó el cine. Lo aborrecía como cualquier otra forma de gastar tiempo y dinero en cosas que no fueran indispensables o capaces de generar gratificación inmediata: pagar la electricidad o un buen whisky, por ejemplo. Cuando la butaca no lo incomodaba, la mezcla del silencio oscuro con el aire acondicionado de las salas de cine lo movía al sueño. Siempre que fuimos juntos al cine lo vi dormirse o hartarse. Le hizo creer a mi mamá que veríamos Los Tres Caballeros, cuando en realidad habíamos pactado ir a un cine de ProPatria por una tanda especial de proyecciones continuadas de Conan el Bárbaro (1982) y Conan el Destructor (1984). No miento si digo que mi primer secreto paterno-filial fue producido por Dino De Laurentis y la 20th Century Fox y que sus dos partes se estrenaron treinta y un meses y dieciocho meses antes, respectivamente. Era diciembre de 1985 y papá se durmió antes de los primeros quince minutos de película, después de anotar una frase mal traducida de Nietzsche. Datos duros.

Fotograma de Jorge Sanz en «Conan El Bárbaro» (1982), dirigida por John Milius y co-escrita con Oliver Stone

3

Acá nadie se extraña con la idea de un homicidio. Ya no. Alguna vez fue así. En mil novecientos ochenta y nueve, por ejemplo, cuando nos mudamos a este apartamento, la muerte todavía nos sorprendía.

El último día de febrero de ese año vi el primer muerto de mi vida. Yo tenía ocho años de edad con cinco meses, dos semanas y tres días. Papá tenía treinta y cuatro más los mismos cinco meses y las mismas dos semanas, sólo que con cuatro días. Mientras veía avanzar a los muchachos llevando hasta la furgoneta ese bulto que ahora era papá, recordé aquel primer muerto y a papá explicándome la muerte por primera vez sin una película para hastiarse o dormirse, cuidándome del toque de queda y de las balas perdidas lanzándome al suelo. Y hoy soy cuatro años mayor que él cuando tuvo que explicarme por qué una persona acababa de matar a otra delante de nosotros.

Cuando dejaron de extrañarnos los asesinatos, también convertimos la espera en nuestra única manera de atravesar el tiempo.

En concreto: veintidós mil quinientos veintinueve días que terminaron en un bulto envuelto en sábanas y llevado en peso por cuatro muchachos. Residencias Tamarindo. Pérez Bonalde, Catia

Un primo tercero, nuestro primo policía, nos advirtió que no habría funcionarios para atender la burocracia de lo que nuestro luto ya tenía por cierto. Todos los agentes de la policía científica que estaban de guardia en el oeste de Caracas se habían ido a Blandín, un barrio en medio de la carretera vieja entre Caracas y La Guaira, a levantar otros muertos. Dos bandas de delincuentes protagonizaron un enfrentamiento que dejó once cadáveres. “En el mejor de los casos, alguien estará por allá al final de la tarde si desocupan la furgoneta. Igual déjame ver qué se puede hacer”, nos dijo.

4

Nuestra memoria episódica empieza a formarse a los tres años con cuatro meses. Es un promedio, sí, pero el aval científico lo vuelve un dato duro.

La memoria infantil es un fenómeno que ha sido estudiado en la Universidad de Westmister, en Londres. Aunque haya personas que afirman tener recuerdos a partir de los seis meses de nacidos, no es sino hasta los dos años de edad que nuestro cerebro consolida la capacidad para almacenarlos. Y si bien de ahí en adelante no dejan de acumularse recuerdos, es a los tres años y cuatro meses que la memoria empieza a permitir que nuestro pensamiento los catalogue como episodios autobiográficos. Y luego hay una ruptura: algo de nosotros comienza a seleccionar qué recordar y qué olvidar de lo vivido hasta entonces.

Todo cuanto nos queda en la memoria termina siendo eso que sabemos de nosotros porque hemos decidido recordarlo.

Cuando mi mamá conoció a papá yo tenía tres años recién cumplidos. Siempre supe que él no era mi papá. No sé cómo me enteré. Tampoco si lo escuché o si lo intuí. Aun así, en las afirmaciones importantes, nunca fue otra cosa que eso: mi papá. Él era operador en una de las recién inauguradas estaciones del metro y un día le coqueteó. De ahí en adelante, ella decidió comprar los boletos amarillos que sirven para un solo viaje, en lugar del boleto anaranjado válido para veinte recorridos. Ella quería verlo muchas veces y él sorprenderla con creatividad. Es decir: poco dinero. Así, caramelos y bombones se iban mezclando con frases anotadas con tinta negra en los boletos. Y apenas supo de mí, quizás intuyendo que mi naciente memoria episódica iba a articularse con un vacío significativo, quiso ir a conocerme.

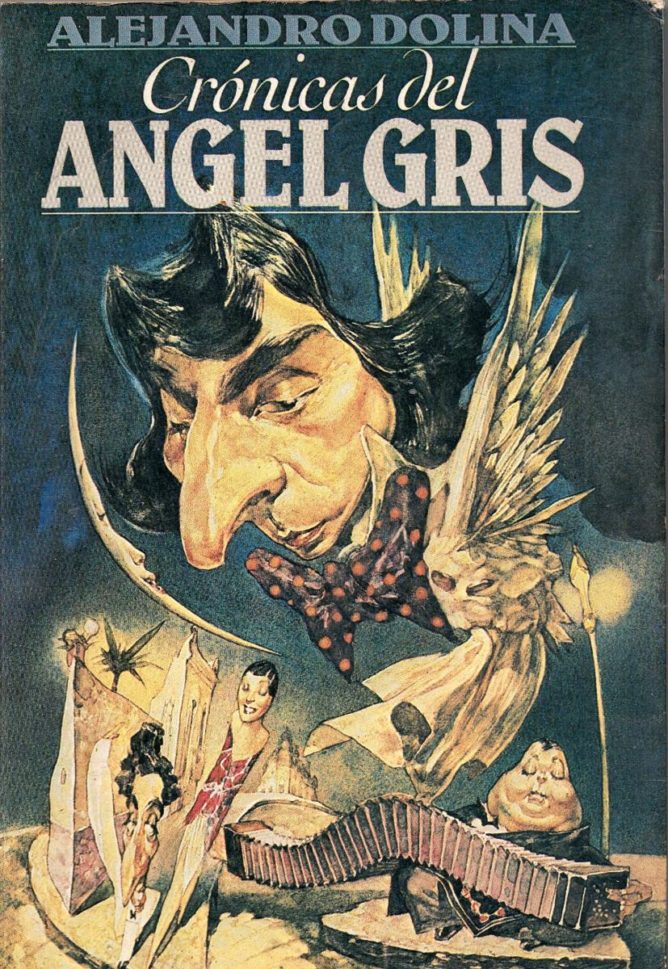

Me hizo dos regalos: mi primer disco y nuestro primer recuerdo común. Lo recuerdo en presente perfecto: papá escribe mi nombre y subraya al cangrejo guitarrista de la carátula de un disco de Piero grabado en mil novecientos setenta y seis, su último año en Argentina antes del exilio político: Sinfonía Inconclusa de la Mar. Desde este primer recuerdo, su hábito de tener un bolígrafo a mano fue perenne. Mejor tinta negra que azul. Siempre. Con el tiempo, le conté que la ilustración de aquel disco era de Carlos Nine, el mismo que hizo la portada de un libro que le gustaba mucho: Crónicas del Ángel Gris, de Dolina. Cuando se lo di, me pidió que se lo dedicara con tinta negra. Hábitos mínimos, invisibles, de esos cuyo volumen termina siendo esculpido por golpes de la costumbre, contagios de la convivencia, ritos de la repetición. Hábitos que acaban convertidos en herencias ajenas a las estrategias de la genética.

Ilustración de Carlos Nine para la carátula del disco «Sinfonía Inconclusa de la Mar» (1976), de Piero

Más de dos años después de mi primer disco y mi primer recuerdo con él, en medio de la oscuridad de la sala de cine veía a papá servirse del poco rebote de luz de la pantalla para apuntar la frase que servía de epígrafe a la película: “Eso que no nos mata nos hace más fuertes”. Se veía tan incómodo que fue divertido. Me reí mucho. Al menos hasta que en la pantalla aparecieron un niño y su papá. Me hizo ilusión jugar con la idea de que podríamos ser nosotros: yo escuchando de su voz la verdad irrebatible que daría inicio a mi relato de formación, a mi singular bildungsroman:

“Antes, los gigantes vivían en la Tierra, Conan. Y, en la oscuridad del caos, engañaron a Crom y le arrebataron el enigma del acero. Crom se irritó y la tierra tembló. El fuego y el viento derribaron a los gigantes y arrojaron sus cuerpos a las aguas. Pero, en su ira, los dioses olvidaron el secreto del acero y lo dejaron en el campo de batalla. Nosotros lo encontramos. Sólo somos hombres. Ni dioses ni gigantes: sólo hombres. Y el secreto del acero siempre ha llevado consigo un misterio. Tienes que comprender su valía, Conan. Tienes que aprender su disciplina, porque en nadie, en nadie de este mundo puedes confiar. Ni en un hombre, ni en una mujer ni en un animal. En esto sí puedes confiar”

Volteé a ver el rostro de papá iluminado por la proyección, buscando una de sus explicaciones. Se había quedado dormido. Y otra vez fue divertido verlo y de nuevo me reí mucho. Se mantuvo en un sueño profundo hasta la escena en la que Conan libera de su cadena a Zula, el personaje de Grace Jones en la segunda película. Me recordó que quizás no era una película para niños y que le diríamos a mi mamá que habíamos visto otra cosa. Era mi bildungsroman fundándose sobre un territorio que iba desde el acero de Crom hasta el atlético y memorable culo de Grace Jones. “Slave to the rhythm. Axe to wood, in ancient time”. Datos duros.

5

Después de que la furgoneta de la División de Homicidios se llevó el cadáver a la morgue, nos dividimos las tareas mediante una estrategia que siempre nos resultó: De chacun selon ses moyens, à chacun selon ses besoins: cada quien ayudaría según sus capacidades y apoyaría al resto según sus necesidades. Así fue como mi hermano menor, a sus treinta años con dos meses, tres semanas y dos días, no pudo ver el momento en que la sábana entró a la furgoneta forense porque se había adelantado hasta la morgue de la ciudad, para hacerse cargo de los trámites que demanda la burocracia de la muerte.

Lo llamé. Le avisé que ya habían levantado el cuerpo. Me preguntó por mi mamá y ahí entendí que ella había enviudado a sus cincuenta y dos años con cinco meses, una semana y cuatro días. Se la puse al teléfono con su tristeza de viuda con apenas diecinueve mil ciento cincuenta y seis días de edad. Ella se fumó un cigarrillo más, me abrazó y soltó un comentario sobre la mancha roja en la sábana que se iba expandiendo en la mortaja improvisada. “Era rara. Se veía como a la altura de la boca”. Nos inventamos un par de teorías sobre lo poco que recordábamos de Anatomía o Biología, hasta que remató con una de sus iluminaciones cándidas. Una frase que no recuerdo textualmente, pero que tenía que ver con la idea de que lo único que tenemos es eso: preguntas sobre la sangre, sobre nuestra sangre. Fue entonces cuando le conté que la furgoneta que consiguió el primo era de la División de Homicidios. “Más de uno debe creer que a papá lo asesinaron”.

6

La diferencia entre lo forense y lo fúnebre reside, quizás, en cosas tan pequeñas como nuestra manera de sonar. En lo forense están el rumor de las voces junto a la impertinencia de los radios encendidos, con sus códigos ininteligibles y la antipatía de quienes no se hacen cargo del ruido. Como los rumores del rezo y el llanto todavía quedan lejos, atravesados por la incomodidad de los pésames, en lo fúnebre el único pacto es el silencio. Se habían ido todos y los tres necesitábamos silencio. Y entonces dijo: “Quiero que le hagan su autopsia para saber qué fue lo que pasó. No voy a poder con eso de recibir el cuerpo en la funeraria, así que encárgate tú. Ahora vayan a su casa, dense un baño, cámbiense y nos vemos allá. Imagino que lo vamos a velar con el liqui-liqui negro, ¿no? Es que nunca hablamos de eso…”

Ilustración de Carlos Nine en la portada de «Crónica del Ángel Gris» (1988), de Alejandro Dolina

7

Cuando los cuerpos llegan de una autopsia, vienen con las heridas de esa última batalla. Y durante el duelo de la guerra los vivos callan. No hubo un gesto ni una palabra de condolencia entre el preparador de muertos y yo durante los diecisiete minutos que pasaron desde que mi hermano me avisó que el cuerpo de papá estaba por llegar hasta el sonido de la furgoneta en la funeraria. Imaginen una i griega mayúscula, entendiendo que la unión de esas tres líneas rectas está en el centro del pecho. Tres cicatrices que acaban de ser cosidas a mano. “¿Es normal que la piel esté así de gris?”, pregunté mientras pasaba uno de mis dedos por una de las costuras, como quien intenta aliviar el dolor de otro. El preparador asintió con la cabeza y decidió confirmar si el rigor mortis no le dificultaría ponerle la parte superior del traje: lo hizo subiendo y bajando los brazos de papá varias veces. El cuerpo de papá moviéndose por última vez era un ángel gris. Comencé a llorar. Un llanto sereno, fluvial. La imagen me distrajo y terminé apoyando mis manos desnudas sobre la superficie metálica, reaccionando a la temperatura con otra pregunta torpe: “¿Es normal que esté así?”

“Acero”, me dijo.

Y entonces cada uno de estos momentos se juntaron en mi memoria episódica, consiguiendo articular una lógica sorprendente, irrepetible. Todo cuanto recordaba contaba y contaba y contaba: inventariaba, importaba y narraba. Ambos éramos aquello que había decidido recordar. Era algo que no volvería a pasarme. Nunca. Y lo entendí cuando me escuché decir en voz alta que uno nunca deja de ser hijo. No de manera textual: lo único que dejé que se oyera fue “Acero, papá…” y sonreí. Fue en el breve resumen de ese gesto donde conseguí el dato duro: una fuerza real, fáctica, sólida, de quienes se empeñan en no ser dioses, ni gigantes: sólo hombres llevando el secreto del acero, nuestro acero, con la valía infinita de un misterio que se hereda.

***

Este texto es un fragmento del libro Muerte que vienes (funerales, obituarios y otros duelos) de Willy McKey, su primer compilado de textos de no-ficción. Forma parte del capítulo «Los funerales de la calima», cuyo eje es la muerte de su padre en el apartamento de una vivienda multifamiliar de Catia y los obstáculos que deben superar los vivos cuando un ser querido muere en Venezuela.

Willy McKey

ARTÍCULOS MÁS RECIENTES DEL AUTOR

Suscríbete al boletín

No te pierdas la información más importante de PRODAVINCI en tu buzón de correo