1

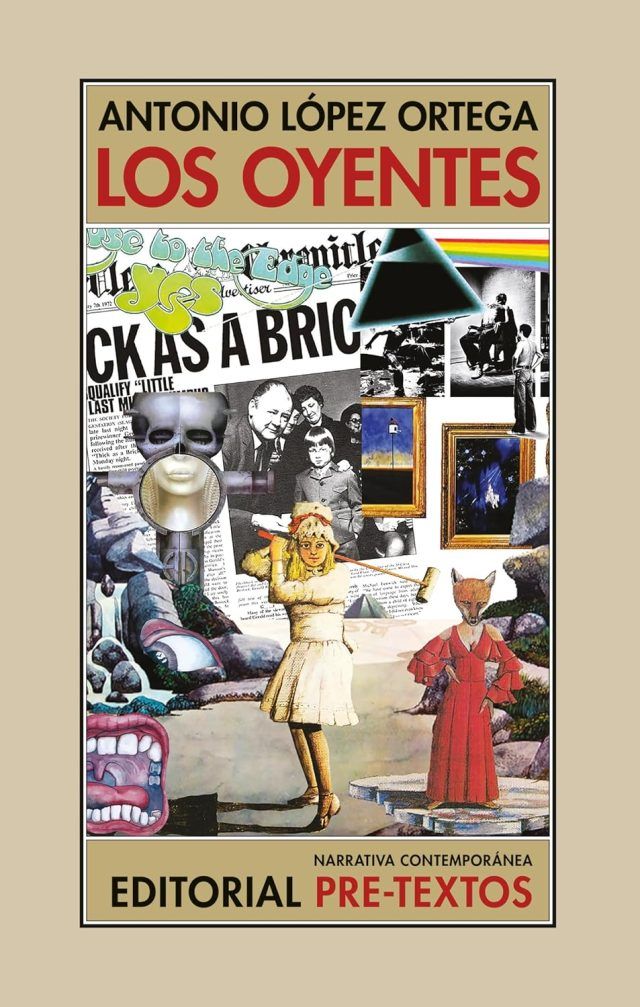

El lector remonta ya la página 797 de Los oyentes (2023) de Antonio López Ortega. Le quedan solo dos para dar por terminada la novela. En ese momento, se tropieza con una frase a coro de Carlucho y Alvarito, en la que estos le dan un consejo a Bernardo, el narrador principal, memoria encarnada de un grupo de amigos venezolanos que han vivido en contacto durante décadas, unidos por los avatares de la adolescencia y la madurez, pero, en particular, por la pasión común que en ellos despertó el rock progresivo en los 1970: «Esta gesta», le dicen, «o se registra o se olvida». Bernardo acata, y a solo unos renglones del final afirma: «Ya estoy adivinando el inicio, sí, que es esto mismo que ahora escribo». En otras palabras, el lector acaba de concluir un monumental Bildungsroman o, para ser más precisos, un Künstlerroman, la novela de formación de un artista: Bernardo se ha convertido en novelista, o lo era desde la primera línea y se reservaba el dato —lo que supondría que, en medio de una torrencial historia de melómanos, de oyentes, lo mantenía adrede en silencio—.

De más está apuntar que nos encontramos en los dominios de lo metanarrativo; lo que importa, con todo, es no obviar la naturaleza cíclica del libro: tan cíclica como las operaciones de la memoria. Recordar constituye la actividad primaria de Bernardo, desde muy joven atareado en sus anotaciones, en sus «cuadernillos», que van cambiando de nombre: al cabo de los lustros, titula cada uno de sus fragmentos Insight; luego, Insight se transforma en Embrionario. Elabora no solo una crónica donde captura numerosos incidentes que componen, descomponen o recomponen las relaciones de una veintena de muchachos de ambos sexos, sino que también prepara artículos para la revista musical que editan —Starless, homenaje a King Krimson— y es autor de las letras de algunas de las canciones que interpreta la banda roquera que emerge de esa fluctuante comunidad —«Nubosidad (variable)»—. Y la etimología de recordar es clara: ‘traer de nuevo al corazón’. Que este órgano, donde los antiguos situaban la mente o la memoria, haya de mencionarse para hablar de Los oyentes tiene mucho sentido, puesto que la «gesta» que un poco en broma sugieren Carlucho y Alvarito no consiste en las consabidas, enormes y solemnes hazañas de los discursos heroicos omnipresentes en los imaginarios oficiales de Venezuela. Se trata, más bien, de una epopeya de lo menor, de lo personal. Una educación afectiva de personajes delineados con rigor y esmero.

2

Acaso compararla con una broma no le haga justicia: si hay crítica o disidencia en esta novela, tal vez la palabra gesta las encapsule para el lector que preste la debida atención. El realismo introspectivo característico de López Ortega como narrador pone a sus criaturas a regresar al pasado individual o el de los pequeños círculos humanos fundados en el sentimiento —en este caso específico, la amistad y el amor— menos para dar con raíces que validen una misión trascendental que para retener en el presente la esencia de aquello que fácilmente se diluye en el tiempo debido a su intrínseca fragilidad o su marginalidad con respecto a los grandes relatos colectivos. Una novela escrita por un venezolano a principios del siglo XXI pero acerca de la experiencia de mundo vital, entusiasta, esperanzadora, de jóvenes de los 1970 o 1980 por fuerza suscita lecturas donde el horizonte social interviene.

No es imperativo que una narración haga mención explícita de asuntos políticos para que podamos considerarla profundamente política. El ser humano es un animal de la polis, según Aristóteles: no puede desconocerlo un novelista interesado en explorar la psique de sus personajes. Por ello, la perspicacia con que López Ortega se abstiene de describir lo que vendría después para el país es doblemente elocuente, silencio cargado de significado —nótese: este es el segundo con que nos tropezamos—. Lo mismo ocurría en Preámbulo (Caracas: Monroy, 2021), su novela previa, solo que en Los oyentes el recurso se potencia pues, no lo olvidemos, el título nos encamina a él: como lectores, tenemos que aprender a oír lo que no se dice, descifrar lo que se calla. ¿Estamos ante un lamento por lo perdido, una oblicua elegía? Prefiero otra opción, que se insinúa ya en la primera página de la novela, en el segundo epígrafe, unos versos tomados de «Vuelve a tus dioses profundos» de Eugenio Montejo:

Has rodado en el mundo más que ningún guijarro;

perdiste tu nombre, tu ciudad,

asido a visiones fragmentarias;

de tantas horas ¿qué retienes?

La música de ser es disonante

pero la vida continúa

y ciertos acordes prevalecen.

La vida no se detiene y lo que parece final puede constituir un comienzo inesperado si somos lo suficientemente flexibles para aceptar que existen otros puntos de vista —otras biografías que corren paralelas a la nuestra, o la anteceden o la siguen— y que, mal que bien, todo lo que discernimos de la totalidad son porciones. De allí, la fraccionada escritura de Bernardo; de allí, la conclusión de su novela, que es solo su principio.

3

Los acordes que prevalecen: lo atesorado en el corazón, es decir, lo recordado. Los oyentes desborda las lecturas políticas que se hagan de sus páginas gracias a su escritura polisémica, densa, no supeditada a vivencias públicas. Sus inquietudes, ya lo he acotado, son múltiples porque el relato de Bernardo les sigue el rastro a varias vidas que se despliegan a su alrededor, no omitiendo, por cierto, la suya; la multiplicidad, sin embargo, no se colectiviza, no se funde en un proyecto homogeneizador, sino que mantiene la heterogeneidad de lo privado: individuos que dialogan entre sí, que se vinculan sin anular ni sacrificar su mundo interior. No costará demasiado describir la narración echando mano de los lugares comunes: novela «coral», «polifónica». Los clichés no necesariamente imponen una mentira; lo que equivaldría a un grave error, hay que advertirlo, sería soslayar que esa cualidad plural no implica una entronización totalitaria de la masa.

Nos enfrentamos a una constelación de experiencias disímiles en torno a la música, que permite a un conjunto de hombres y mujeres ir más allá de su soledad raigal y fundacional —la que les brindó condición de persona diferenciable de su familia— para acceder a otras formas de pertenencia —ahora como compañeros, amigos, amantes—. Y, en esa pertenencia, distinguir límites oscilantes —hacia el final, Bernardo entiende que la fidelidad de Carlucho y Alvarito a lo largo de los años se destaca—, de paso deslindando los lazos de fraternidad de los lazos amorosos —con Mariana Bernardo ha fundado, a su vez, una familia, institución que debería servir para que otros seres humanos aprendan también a hacerse individuos—. Los oyentes esboza esa dialéctica en la que el yo y el otro están en flujo permanente, tal como los valores que podamos conferir a un país, al arte o a nuestro fuero interior.

Que el afecto sea central en esos procesos explica la imposibilidad de sujetarlos a patrones diáfanos, lógicos. Que el contrapunto de lo uno y lo diverso en una comunidad desempeñe simétricamente un papel ineludible en las historias de Bernardo, Mariana, Carlucho, Alvarito, Margit, Andrés, Selena, Gustavo, Borregales y los demás refuerza el argumento. Pero falta algo: no podría dejar de mencionarse la indeterminación en la cosmovisión que el novelista diseña.

4

Cuadernillo, Insight, Embrionario: la evolución hacia el último de los nombres que recibe su escritura revela que Bernardo, con el paso del tiempo, ha percibido la maleabilidad —¿la nubosidad variable?— de la experiencia humana. El lector, en el último tercio de Los oyentes, hallará una reflexión imprescindible para entender la acumulación de fragmentos, tanta minuciosidad, tanto detenimiento con que se describe cada una de las trayectorias de aquel grupo encandilado por bandas como Moody Blues, Yes, Pink Floyd, Genesis, Jethro Tull, Emerson, Lake & Palmer y muchas otras, más allá de su declive o desaparición:

¿Por qué hemos sido lo que hemos sido? La manera de asomarnos al mundo, los gustos que nos han trastornado, el país que hemos hecho nuestro, las amistades que hemos cultivado. ¿Qué nos hace tales y no prescindibles, qué modula nuestros caracteres? ¿Respondemos a un linaje, a una herencia, a unos modos? ¿O todo se ha dado por generación espontánea? Es decir, ¿somos continuidad o renacimiento? Por allí, la duda me carcome; así que sin respuestas conviene suspender cualquier disquisición. Sencillamente, actuemos por reflejos, por impulsos; seamos fieles al misterio. Yo seguiré escribiendo […]. Así que ahora comenzaré a llenar las páginas de algo que quiero llamar Embrionario: por aquello de cultivar una escritura germinal, que pueda desarrollarse de cualquier manera, incluso cultivando el silencio (que no deja de ser significante). Ideas, partículas, intuiciones, frases, que puedan llegar a ser algo (o no). (p. 575)

He aquí el tercer silencio, el de lo que aún no sucede; embrión, germen; posibilidades, promesas de futuro. Pero tampoco pasemos por alto la mención del «misterio» o el uso de los paréntesis. El libro debe actuar como la vida: su interpretación no está en manos de una sola persona; puede modificarse, someterse a las exigencias de contextos disímiles, de discursos dentro de discursos. Novela de la introspección; novela política; homenaje literario al rock progresivo; retrato de una época venezolana; indagación de la amistad. Sospecho que los marbetes podrían seguir sumándose: López Ortega nos entrega la más «abierta» de sus obras, en la acepción que daba Umberto Eco al adjetivo.

Y, de nuevo, habría que prestar atención a la función del sigilo: el lector ya ha encontrado cavilaciones explícitas de Bernardo al respecto. En una novela donde conclusión y comienzo coinciden, donde el destino de una persona no prescinde de muchos otros destinos, el descubrimiento de la música —como Anton Webern o John Cage lo desearon— nos obliga a fijarnos en su opuesto. Las casi ochocientas páginas de Los oyentes, que materialmente anuncian algo portentoso, de manera muy zen nos instalan en un microcosmos donde se rememoran personas o acontecimientos que la Historia —con mayúscula— ignoraría. No olvidemos que en sus ensayos López Ortega hablaba de una literatura que, ajena a la «pasión por el inventario» o las «tentaciones enciclopédicas» llegadas a su clímax con el boom, empezaba a orientarse, con más humildad y escepticismo, hacia las aparentes «nimiedades de los ritos cotidianos» (El camino de la alteridad, Caracas: Fundarte, 1995, p. 29). Su reciente novela reconfigura las ideas planteadas en aquel entonces, pues nos ofrece un inventario enciclopédico de la inmediatez y el día a día, lo menudo, lo íntimo. La paradoja subvierte los patrones con que la literatura hispanoamericana usualmente se regula desde que su campo de producción cultural empezó a articularse en circunstancias poscoloniales: a partir de 1810 el escritor se sintió responsable de construir patria, lo que lo obligó a insertarse en una economía simbólica donde lo mayor y prestigiado se identificaba con el nosotros nacional y lo menospreciado se localizaba en los vecindarios del yo. Las epopeyas de lo nimio pueden ser indicio del lenguaje no dualista, no pugnaz, de una época distinta, y especialmente en un país como Venezuela, donde la regresión crónica a los heroicos inicios de la nación ha querido implantarse una y otra vez como modelo único de entendimiento del presente.

5

Si, como he apuntado al comienzo de estas líneas, Los oyentes narra la educación afectiva de un puñado de personajes, no es de extrañar que las dicotomías más tradicionales entren en crisis. Otra observación de Bernardo puede sernos útil para comprenderlo. Refiriéndose a su Embrionario, anota:

¿Por qué en esto la música seguirá siendo importante? ¿Por qué, antes que escritor, seguiré siendo oyente? Quizás porque la música no pasa por el pensamiento, quizás porque sus tratos son más bien con el alma. La melodía nos lleva al estrato más opuesto a lo que somos como máquina pensante. (p. 575)

Tal como ocurre en la obra del ya citado Eugenio Montejo, la poética de López Ortega parece desde sus inicios regida por un ideal no racionalista. Las palabras del «Fragmentario» que Montejo incluyó en El taller blanco (1983) me parecen aplicables a lo que el autor de Los oyentes ha querido llevar a cabo: «A través del sentir puede válidamente conquistarse el lenguaje que lo exprese; el sentimiento mismo, cuando es legítimo, procrea su forma o la posibilidad de inventarla» (Obra completa, vol. II, Valencia: Pre-Textos, 2022, p. 413). El recorrido desde la primera página hasta el instante en que Bernardo se percata de que sus escritos han cobrado una forma podría entenderse como una conquista propiciada por la resonancia de su sentir en el de los demás. Y reparemos en que se habla de «alma», no de «espíritu». El espíritu, recuérdese a Pablo de Tarso, está en conflicto con el cuerpo (Gálatas 5, 16-17); el alma, en cambio, es el eslabón que actúa como intermediario en esa polaridad patriarcal que se prolonga hasta nuestros días teniendo como sorprendente vehículo, ahora, el racionalismo cartesiano, análogamente cimentado por dicotomías —la del sujeto y el objeto, la mente y el cuerpo, entre otras—. El erotismo, la tangible intervención de la sensualidad en nuestras vivencias más hondas que traspasa la totalidad de la novela de Bernardo —en pocas oportunidades había ocurrido en el quehacer de López Ortega— pareciera sugerir que un principio de unión y no de escisión guía el ethos y ciertamente la fe de las personas más caras a él, las más cercanas. Eros expresado no solo como sexualidad: la comunión musical tiene mucho de esa movilización hacia el otro, de ese abandono de los límites identitarios que la sociedad nos impone. Por algo los amigos deciden juntarse en un sitio que llaman el Búnker y deviene la utopía de unos pocos, donde el contrato social es el gusto, el fervor por una manifestación artística no mayoritaria en la Venezuela de entonces. Y por algo, igualmente, los ciudadanos del Búnker recorren en ocasiones el país trasladando en pequeños grupos esa forma de placer —escuchan en casetes a sus músicos favoritos— o la transportan a las ciudades europeas adonde después de la secundaria se van a estudiar —y donde persiguen con avidez a sus bandas, para prolongar la querencia que descubrieron en Caracas—.

6

El vislumbre del fin se integra en nuestra educación. No solo por la difícil asimilación de la idea de la muerte —la de Gustavo, por ejemplo, en el último tramo de la novela (p. 755)—. En una conversación clave entre Bernardo, Eduardo y Borregales, captamos que, si bien la nostalgia paralizante es un peligro que acecha a todos a medida que maduran, lejos están algunos de los oyentes de ser sus víctimas. El arte los ha instruido; o, por lo menos, ese es el caso de Bernardo: «El mundo perdido es la armonía, el equilibrio. Hubo una vez en que la música emulaba el canto de los pájaros. Pero ahora no: ahora refleja los tormentos del alma. El rock de hoy nos señala que no hay retorno: nunca volveremos al paraíso» (p. 785). Eduardo lo interpela: «Si tiene tantas carencias, ¿por qué entonces perdura?». A lo que contesta Bernardo: «Porque, en busca de la carencia, surge la belleza».

El lector, cumplido su recorrido, puede además aseverar que del reconocimiento de la nimiedad, la caducidad o la imperfección de todo lo que nutre nuestra cotidianidad nace una especie de armonía. Esta persiste intocada por el tiempo y habitará nuestra memoria como siempre consigue hacerlo el saber sin razón que el arte nos depara. Allí, con algo de indecible —última variante de silencio, el numinoso—, late la mayor certidumbre que se entresaca de Los oyentes: la vuelta a los comienzos solo es plausible en el recuerdo, y solo en él consigue ser auténticamente hermosa.

Miguel Gomes

ARTÍCULOS MÁS RECIENTES DEL AUTOR

Suscríbete al boletín

No te pierdas la información más importante de PRODAVINCI en tu buzón de correo