Fotograma de la película.

1. Como es archiconocido, la odisea homérica ha sido recreada innúmeras veces en la literatura occidental, especialmente tras la secularización elaborada en 1922 por James Joyce, en su Ulysses dublinés. Tan solo en el contexto venezolano, ese viaje entre mítico y urbano fue actualizado, en diferentes extensiones e intensidades, por personajes narrativos, quienes deambularon a través de la Caracas segregada y violenta de los años sesenta y setenta, aun cuando los autores no hayan propuesto, de modo explícito, el motivo homérico.

Así por ejemplo, contorneando los incipientes distritos segregados de aquella metrópoli en transición, en Día de ceniza (1963), de Salvador Garmendia, así como en Las 10 p.m. menos nunca (1964), de Ramón Bravo, el sujeto adulto e infantil gravita todavía en torno al centro que se hacía oeste. Más hacia el este, un ambiente bohemio y cosmopolita, junto a funciones comerciales desplazadas del centro histórico, en medio de inusitados tipos de espacios públicos y bajos fondos, permitieron todos a Sabana Grande y sus alrededores convertirse en escenario de una nueva generación novelística, abanderada de una urbanización más desenfadada. Prefigurados por Corcho –protagonista de Piedra de mar (1968), de Felipe Massiani– semejantes personajes, entre psicodélicos y contraculturales, se mueven por otros distritos urbanos en relatos coetáneos de José Balza, Antonieta Madrid, Pedro Berroeta, Carlos Noguera y Renato Rodríguez. Este último incluso extrapoló esas andanzas homéricas a urbes foráneas.

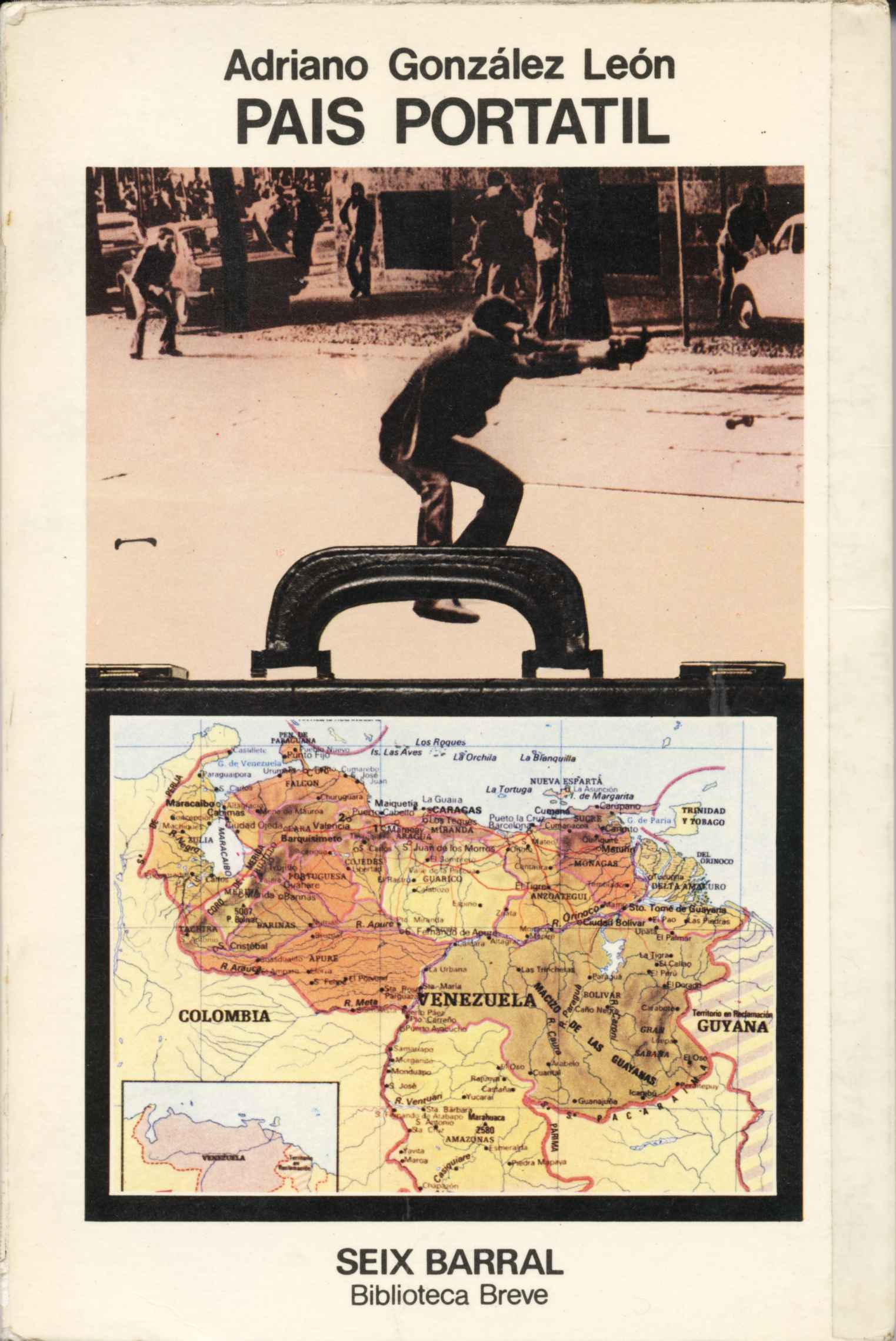

2. Por haber sido novela que leyera yo temprano en el bachillerato –cuando su obtención del premio Biblioteca Breve de Seix Barral, en 1968, la introdujo en los programas de literatura venezolana– me pareció desde entonces País portátil la obra que, de manera más ambiciosa, recreara en el contexto nacional la odisea urbana, al tiempo que ampliaba las referencias noveladas de la capital del este y oeste. Atravesando la Caracas metropolitana con su maletín lleno de municiones subversivas, el gocho Andrés Barazarte estructura una travesía que es a la vez ristra de contrastes entre el pasado rural e infantil, y el presente urbano y adulto, de su familia andina y del país todo. Como resumiera su coterráneo trujillano Orlando Araujo, el clásico de Adriano González León está estructurado por “la línea horizontal del medio día de Andrés Barazarte a través de la ciudad, cruzada verticalmente por su pasado personal, volcado en secuencias evocadoras…”. De manera que incluso en esa obra tan urbana y de su tiempo, como lo es País portátil –cuya tráfago violento golpea a través de una metrópoli ya reconocible como nuestra– asoman todavía la provincia y el ruralismo pretéritos, característicos de la literatura latinoamericana del boom.

Pero las odiseas de esa narrativa venezolana de mediados del siglo XX no fueron solo espaciales y territoriales, temporales e históricas, sino también sociales y políticas. Personajes de todas las clases se cruzan en barrios populares, distritos bohemios y urbanizaciones burguesas recreadas por González León y Madrid, Balza y Miguel Otero Silva (MOS), entre otros. El agitado clima que envuelve parte de esas obras –especialmente País portátil y Cuando quiero llorar no lloro (1970)– recuerda que las diferencias políticas y sociales en la Caracas de los sesenta y setenta no podían ser cantadas, a la manera de una West side story neoyorquina. Liderados por los tres Victorinos de MOS –tocayos alegóricos, como se sabe, de los contrastantes estratos sociales en la Venezuela petrolera– varios personajes de esa literatura convulsionada encarnan la conflictividad que infestaba este y oeste capitalinos, atravesando centros, urbanizaciones y barrios liados por los carros y las autopistas, las motos y las patotas.

3. Exponentes caraqueños, según mi profesor de castellano y literatura de secundaria, del motivo homérico en la literatura venezolana, los clásicos de González León y Otero Silva –tan en boga en los años setenta, cuando fueron además recreados en versiones fílmicas– caracterizaron, para mí, las odiseas polivalentes a través de nuestra metrópoli compleja, subversiva y violenta. Quizás por ello, con frecuencia consideraba ambas obras con mis estudiantes en los cursos sobre cultura urbana, que desde la década de 1980, dictaba en el programa de Estudios Generales, en la Universidad Simón Bolívar. Y cuando buscaba, para tal propósito, otras novelas o filmes que recrearan esas travesías metropolitanas, fue estrenada en 1993 una película de Joel Schumacher, traducida en las carteleras nacionales como Día de furia.

Lo primero que me sorprendió al verla, no recuerdo si en el cine Centro Plaza o la sala Margot Benacerraf, fue encontrar a Michael Douglas en este papel de perdedor y fracasado, diferente de los roles conflictivos pero dominantes que desde Wall Street y War of the Roses, hasta Fatal Attraction y Basic Instinct, caracterizaba como superestrella de los años ochenta y noventa. En Falling Down, en cambio, interpreta a William “D-Fens” Foster, un ingeniero militar divorciado, desempleado y excluido del establecimiento neoliberal, dominante en la era Reagan. Con un corte de pelo militar y anteojos de pasta oscura, lo que le imprime un toque retro y nostálgico, el sudoroso rostro de Bill roba la atención del espectador desde que sus close-ups aparecen en el embotellado tráfico de Pasadena. Aquí contempla impotente, con su aire acondicionado estropeado, las absurdas escenas al interior de otros vehículos igualmente atascados.

Un poco como ocurre con el incandescente sol dominical en L’Étranger (1942), de Albert Camus, el zumbido de una mosca que burla sus últimos intentos por guardar la compostura, parece detonar el primer rompimiento de este sujeto colapsado con la normalidad de la existencia cotidiana. Entonces decide, sin importarle el reclamo de conductores detenidos detrás, abandonar su viejo carro en pleno tráfico –como muchas veces provoca hacer a los habitantes de tantas metrópolis congestionadas– para iniciar su inédita odisea peatonal a través de Los Ángeles.

La estampa obsoleta y mormónica del viandante viene dada por su austera vestimenta de pantalón negro y camisa blanca de manga corta, portando un maletín de vinilo de apariencia oficiosa; pero este, contentivo apenas de un sándwich y una manzana, como se descubre más adelante en la trama, solo sirve para disimular la desocupación y precariedad de Bill. A pesar de su deslustre, algo de esa imagen white-collar remeda la pujanza de los Estados Unidos de posguerra, evocada por el señor Foster, mediante referencias, actitudes y acciones, en sus avatares a través del día aciago.

Así por ejemplo, en el primer incidente violento en la tienda regentada por un inmigrante surcoreano, adonde acude en busca de cambio para una llamada telefónica a su casa, Bill se retrotrae a los precios que la Coca Cola y otros víveres solían tener en su juventud; los destruye ahora con el bate escondido por el inmigrante para defenderse de ladrones, con uno de los cuales confunde al desempleado. Y antes de abandonar la tienda medio arrasada, sin robar nada sino ese bate que se convierte en su arma inicial de aquel día fatídico, Bill echa en cara al tendero la ingente ayuda dada por su país a la diminuta Corea devastada por la guerra, al promediar la década de 1950.

4. Las armas que van cayendo en manos del ingeniero de defensa durante los siguientes encuentros, jalonan una escalada de violencia a lo largo de la jornada. Al mismo tiempo, aumentan la brecha de sintonía de Bill con un statu quo que, en una lectura más sociológica de este crime drama, es cuestionado con rabiosa penetración. La imposibilidad de usar los espacios públicos angelinos, tomados por bandas y asediados por vagabundos que reclaman peajes por el uso de sus supuestos cotos, van incrementando las reacciones del peatón desadaptado, a quien no se le permite hacer un alto en el camino; mientras tanto, su bate mañanero termina trocado, hacia el mediodía, por las ametralladoras de los pandilleros que han intentado matarlo. Ello a través de una territorialidad salvaje, desbrozada por el viandante ante el espectador, con todo su dramatismo y exclusión. En este sentido, no es casual que, desde la década de 1980, la así llamada Escuela de California, liderada por el geógrafo Edward Soja, hiciera un nuevo análisis de esa segregación metropolitana en Los Ángeles; un poco a la manera como la Escuela de Chicago la configurara, en los años veinte y treinta, a partir de planteamientos ecológicos.

Apertrechado así con un bolso de armas más mortíferas, desde antes del mediodía, Bill entra en una tienda de comida rápida. Aquí la imposibilidad de obtener un desayuno, minutos después del cambio de menú, así como su reclamo ante la hamburguesa reseca y espachurrada que le despachan, contrastante con la jugosa carne fotografiada en el mostrador, lo llevan por accidente a disparar una ametralladora. En medio del pánico de circunstantes y comensales, las excusas del hombre armado se mezclan con su diatriba contra el engaño publicitario y el consumismo pasivo de la sociedad americana. Son completados después, de vuelta en la calle, con los arrestos hechos por la policía a homelesses y desempleados, quienes como él, no son “económicamente viables” para el sistema. Se evidencia en esas escenas callejeras la contradicción apuntada por Alfonso Molina, en una reseña periodística de la película recién estrenada, concerniente al ciudadano “que fue formado para proteger el orden social, para defender el status frente a los comunistas”, así como para preservar la tradición White Anglo-Saxon and Protestant (WASP), quien ahora “se encuentra con que es una víctima de su propia ideología”. Este angry white male, como también lo tipificó la crítica norteamericana, no entiende por qué se le considera obsoleto e ilegal en las postrimerías de la Guerra Fría, cuando los enemigos de los Estados Unidos parecen anidar dentro de su propio territorio.

5. Todas las contradicciones y los desengaños se acentúan y dramatizan porque lo que quiere ese WASP a lo largo de su odisea angelina es, aunque solo sea en su ilusiva nostalgia por las certezas perdidas, “ir a casa” a reunirse con su exesposa y su hija cumpleañera. Suerte de leitmotiv a lo largo de la trama, ese going home persigue, como ocurre con los Estados Unidos de posguerra, el otro paraíso perdido de aquella familia que ya no existe en el presente. Bill lo repite al skin head que regenta una tienda de municiones y parafernalia fascista, cuando lo toma por otro extremista de derecha; lo ha identificado tras haber oído en la radio las noticias del asalto al Whammy Burger, que suele estar, según el neonazi, “lleno de negros”.

Ese desencuentro en la tienda, donde el propietario agrede también a clientes homosexuales, marca el punto de “no retorno” en la espiral anómica de Bill, trocada ahora delincuencial. Así lo determinan hechos irreversibles y señales contundentes: desde el apuñalamiento del supremacista blanco a manos del cliente furtivo, vejado y amenazado por aquel cuando este niega compartir su racismo; pasando por el cambio de indumentaria del protagonista, quien viste ahora un chaquetón militar y mete en su bolso una bazuca; hasta el rastreo hecho por la policía de su itinerario y dirección, tras identificar la placa del carro abandonado en la mañana, siguiendo las denuncias producidas a lo largo del día que se adentra en la tarde.

6. No solo está la cinta de Schumacher contorneada por la odisea del desempleado que se torna terrorista, sino también cruzada por la persecución que de aquel hace el equipo policial, liderado por Martin Prendergast. Porque en ese señalado día veraniego pasa asimismo a retiro el sargento de la policía de Los Ángeles, lo cual tensiona el motivo de la odisea y añade densidad existencial a la trama, realzada por la interpretación que del agente hace el veterano Robert Duvall. Apurado por una esposa de belleza perdida, el dolor por una hija muerta y el temor a la violencia en las calles angelinas, Prendergast se jubila para mudarse a Lake Havasu City, Arizona, cuyo mayor atractivo turístico proclama ser el puente de Londres original. Los lugareños lo hicieron traer en 1971 al pueblo desértico, confundiéndolo con el Tower Bridge, según dicen las malas lenguas. Es una historieta quizás ignorada por la otrora reina de belleza y el policía veterano, quienes piensan pasar allí el resto de sus vidas, pero que guionista y director saben escoger para satirizar el Kitsch y la incultura gringa.

La canción de cuna del “London Bridge is falling down”, tarareada por los Pendergast en conversaciones telefónicas preparatorias al viaje –reminiscente, por demás, de la hija perdida por ambos– sirve para entroncar esa historia de retiro prematuro con el derrumbamiento de Foster. Porque este se encuentra asimismo falling down, pero de otra manera, en el atardecer metropolitano. Habiendo activado por accidente la bazuca en medio de una vía en reparación, cuyos trabajadores solo buscan justificar gastos públicos, el antihéroe arriba finalmente a la casa de la exesposa, decorada para el cumpleaños, pero vaciada por las alertas policiales.

Tras acariciar fotos entrañables y contemplar videos de tiempos dichosos, Bill se dirige al Venice Pier, atestado de paseantes, donde divisa a la exesposa y su hija comprando helados. Al abrazar a esta y encontrarla crecida, el villano tornado víctima prorrumpe en un llanto que lo desarma y purifica ante el espectador, sollozando por todo el tiempo perdido, al no haber permanecido al lado de la criatura. En el patetismo de esa escena, que ya presentimos cercana al desenlace, encuentro yo uno de los registros dramáticos más logrados de Michael Douglas como actor.

7. La llegada a puerto –o a muelle, en este caso– de la odisea angelina de Foster coincide con la de Prendergast, quien se apresta a la captura de su criminal, mientras ahuyenta a los circunstantes y vacía el escenario para la confrontación final. Durante el showdown en ese muelle del Pacífico se enfrentan, en pleno ocaso, dos historias distorsionadas del sueño estadounidense, dos antihéroes irredentos del sistema, uno de los cuales mata al otro por el incumplimiento de la ley. Se descarta así, en mi parecer, la crítica al filme asomada por algunos sectores conservadores, alegando que era una justificación del delito.

Recordé a ambos antihéroes cuando recorrí los bullentes muelles de Venice, durante mi segunda visita a Los Ángeles, a finales de 2017, en un crepúsculo similar al de aquel desenlace cinematográfico. Y más recientemente, a tres décadas de su estreno, cuando vi de nuevo Falling Down en un canal televisivo, confirmé que la odisea angelina de Bill Foster es una épica aciaga y secular a través de las entrañas metropolitanas y sociales. Y era este, por cierto, el argumento de un ensayo, que comparando con el País portátil caraqueño, un estudiante escribió para mis pretéritos cursos universitarios sobre cultura urbana.

Caracas, febrero de 2023.

Arturo Almandoz Marte

ARTÍCULOS MÁS RECIENTES DEL AUTOR

Suscríbete al boletín

No te pierdas la información más importante de PRODAVINCI en tu buzón de correo