Fotograma de la película «Rosemary’s Baby» («El bebé de Rosemary»). Aparecen aquí los actores John Cassavetes (izquierda) y Mia Farrow (acostada).

1. “Fin de mundo”, sentenciaba mi abuela Carmen al tocarse temas libérrimos en conversaciones familiares, durante los años sesenta, cuando era yo niño. La revolución sexual y las píldoras anticonceptivas, las manifestaciones hippies y el feminismo exacerbado eran todos tópicos que, concitados a veces por cuitas y travesuras juveniles de nietas o sobrinos, hacían a mi abuela proferir sus palabras apocalípticas. Como encarnación de la liberación femenina, en particular la minifalda rabiosa le resultaba “antipática”, no solo por ser costurera conservadora, también porque creía, como Coco Chanel, que las rodillas eran feas para ser exhibidas.

Acaso el tremendismo de la abuela resultaba más resonante por su postura serena, casi regia, en aquellas tertulias dominicales. Su cabello levemente ondulado y siempre corto conservaba algo del peinado à la garçonne, adoptado cuando frecuentara los salones del funcionariado gomecista. De aquellos años en que abuelo Alejandro había sido secretario del estado Bolívar, si mal no recuerdo, databan los zarcillos y la pulsera de oro cochano de El Callao. Eran las únicas alhajas que se permitía con sus camiseros austeros, de matrona criolla entrada en carnes y en años. Con sus manos entrecruzadas sobre el regazo y su gesto señorial, anunciaba el cataclismo, sin aspavientos de beatería, desde una de las mecedoras de caoba y esterilla que presidían el recibo de los abuelos Marte, en la modesta casa de San Bernardino.

Otro de los temas tremebundos en tertulias de sobremesa eran los asesinatos atizados por drogas y cultos, emergentes en aquella década turbulenta. Quizás haya sido en la sección “Crímenes de la vida real”, de la revista Estampas – devorada por mi abuela Carmen cada domingo, como asidua lectora de El Universal – donde se enteró del homicidio de Sharon Tate, en agosto de 1969, a manos de Charles Manson y su familia satánica. Fueron inútiles las señas que le hizo mamá, las cuales pretendí no ver a través de la ventana, para que cambiara de tema y no me enterara yo, por ser niño. Recuerdo que jugaba en el porche contiguo al recibo, con una de las criadas antediluvianas de la familia, quien se santiguó al escuchar que la occisa estaba por dar a luz.

Desde que la abuela comentara sobre “ese diablo” de Manson, que ponía rostro a su proverbial “fin de mundo”, el nombre de la actriz, aunque mal pronunciado, permaneció en mi memoria. La masacre de Tate y sus invitados había tenido lugar en la mansión de Cielo Drive, en aquella “California libertina”, que según papá comentó al escuchar la noticia narrada en el Observador Creole, era “nuevo epicentro de modas y sucesos en Norteamérica”. Supe después que la actriz estaba casada con un director de cine de origen polaco, considerado sospechoso a inicios de la investigación, aunque rodaba un filme en Londres para el momento del crimen. Fue descartado al identificarse la autoría de la familia Manson, tras descubrirse otros asesinatos en Los Ángeles, según anunció la prensa a finales de aquella década con la que cerraba mi infancia.

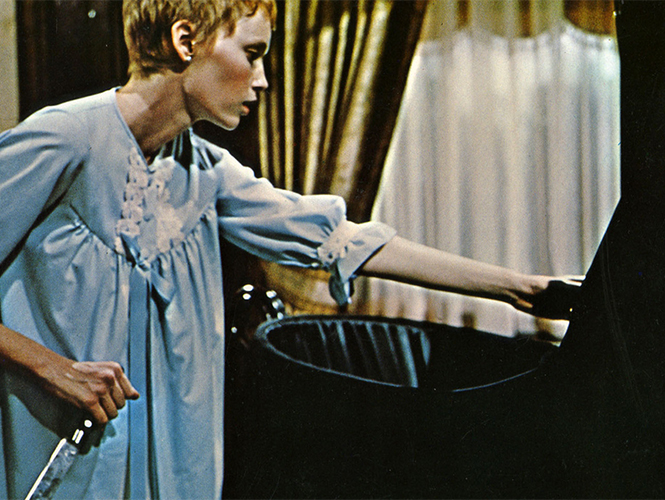

2. Volví a leer sobre la matanza de Tate y sus amigos, sobre el director polaco y su obra temprana al adquirir, al abrir la década de 1970, el volumen Cine contemporáneo, de la colección “Grandes temas” de Salvat. En la sección sobre Roman Polanski, a quien entonces identifiqué como el famoso viudo, se decía que el asesinato había quedado “inevitablemente asociado al coqueteo demonológico del director” en Rosemary’s Baby. El libro incluía el primer fotograma que viera yo del filme de 1968, con un close-up del apuesto John Cassavetes, parecido a uno de mis profesores de bachillerato; aparecía secundado por Mia Farrow, cuyo rostro lívido reconocí por la serie La caldera del diablo, transmitida años antes por televisión.

El texto de Román Gubern señala que el director ya había tratado el tema vecino de los vampiros, en clave humorística, en The Fearless Vampire Killers (1967), “desmitificación cómica y sexual del género” tan en boga en la posguerra, participando Polanski como actor en la película. La parodia había representado un giro con respecto a los cortometrajes tempranos del cineasta nacido en Francia en 1933, pero entrenado en el instituto de Lodz en Polonia, los cuales estuvieron marcados por un pesimismo a lo Samuel Beckett.

El volumen de Salvat se refería a La semilla del diablo, traducción más tendenciosa del título del filme en la España franquista, distinto de la literal de El bebé de Rosemary, con la que fue estrenada en Venezuela y el resto de Hispanoamérica. Me percaté de que se trataba de la misma cinta al recordar que, en otra reunión dominical de la familia en casa de los abuelos, uno de mis primos aludió a una oscura trama cinematográfica sobre un bebé que era un anticristo. “Fin de mundo”, sentenció entonces otra vez mi abuela Carmen desde su mecedora, sin saber quizás que era una película hecha por el esposo de “la pobrecita actriz de Los Ángeles”, invocada por ella al lamentar “nuestros tiempos endemoniados”.

Fotograma de «El bebé de Rosemary».

3. Fue al cerrar la década de 1970, al cumplir yo dieciocho años, cuando pude ver por vez primera -en uno de los cinemas subterráneos del centro comercial Chacaíto, si mal no recuerdo– la ya legendaria película clasificada como censura C. Con tanta expectación desde la infancia sobre aquel filme de horror, lo que me había hecho imaginarlo en una atmósfera gótica a lo Bela Lugosi, lo primero que me sorprendió fue la ambientación contemporánea de la historia incruenta, en el Nueva York de los sesenta. El deseado embarazo de Rosemary Woodhouse, después de que ella y su marido Guy se mudan a un edificio poblado por next-door neighbors, tan serviciales como fisgones, no hace en principio sospechar del cerco demoníaco tendido en torno a la joven y su criatura. Esta termina engendrada por un satanás que adquiere alegorías seculares en la trama: desde la ambición fáustica de Guy en su carrera actoral, hasta la irreligiosidad voceada por los vecinos Roman y Mini Castevet, en ocasión de la visita neoyorquina de Paulo VI, en octubre de 1965.

La caracterización cotidiana y prosaica de los brujos vecinos en aquel icónico edificio Dakota, el cual sirvió para rodar exteriores, estimuló el apetito que, por aquellos años cuando estudiaba Urbanismo en la Universidad Simón Bolívar, tenía yo por la escenificación metropolitana. Esta se manifestaba también en la ambientación parisina de Le locataire (1976), que después vi en la Cinemateca Nacional; otro filme de Polanski donde, además del antecedente similar de un previo inquilino suicida, son urdidas las suspicacias y paranoias a que dan pábulo las vecindades urbanas.

En aquel ciclo de la cinemateca de Plaza Morelos, al promediar la década de 1980, pude ver Repulsión (1965), el primero de los filmes de la así llamada “trilogía de los apartamentos”. Esta consolidó la aristotélica unidad de lugar y la economía de personajes como rasgos del suspenso de Polanski, prefigurado con El cuchillo en el agua (1962), según la ficha que acompañaba la programación. A pesar de haber leído sobre Repulsión en el libro de Salvat, me impresionó ver a Catherine Deneuve, toda una diva elegante para los años ochenta, en aquel papel de manicurista dulce pero anodina, quien en medio de fantasías sexuales, termina sufriendo obsesiones patológicas y represivas, conducentes al homicidio y la autodestrucción. Y toda esa degeneración ocurre en un fin de semana que permanece sola en su apartamento, el cual el espectador llega a conocer como propio, gracias al inquietante desplazamiento de la cámara.

Esa unidad de lugar, tanto habitacional como urbana, retomada después en El pianista, merecedora del óscar al mejor director en 2002, se rompió necesariamente en adaptaciones que Polanski hizo de Macbeth (1971) y Tess of the d’Urbervilles (1979). La crítica advirtió que, por ser obras literarias archiconocidas, disminuían el suspenso característico de aquella producción clásica de los sesenta. Pero incluso en la adaptación de la novela de Thomas Hardy resulta envolvente esa tensión creciente hasta el clímax del acuchillamiento de Alec d’Urbervilles a manos de Tess, quien a pesar de su aparente libertinaje, es “una mujer pura”, como reza el subtítulo de la obra de 1891. Y al menos en mi caso, el suspenso estuvo teñido por el recuerdo de Sharon Tate, a quien está dedicado el filme basado en el libro obsequiado por la actriz a su esposo en Londres, justo antes de regresar a la malhadada mansión angelina.

Fotograma de «El bebé de Rosemary».

4. No hace mucho volví a ver en casa, en un canal televisivo, la película basada en el libro de Ira Levin, quien también se ocupara de engendros diabólicos en The Boys from Brazil, llevada al cine en 1978, con Gregory Peck y Laurence Olivier como protagonistas. Además de la pintoresca caracterización de Ruth Gordon como la entrometida Mini, la cual le valió un óscar como mejor actriz de reparto – junto a una nominación de Polanski como adaptador del guion – disfruté ahora de aspectos menos sombríos de la trama, como la estética psicodélica de mediados de los sesenta. Si bien demacrada y ojerosa al comienzo del embarazo, cuando come carne cruda y bebe brebajes recetados por el doctor Sapirstein, miembro secreto de la cofradía herética, Rosemary no deja de parecer juvenil con su cabello corto según la moda impuesta por Vidal Sassoon, a quien ella misma hace propaganda en un parlamento. Tras dejar de sentir los dolores abdominales por la semilla que porta, su preñez no le impide lucir minifaldas a lo Mary Quant en el tórrido verano neoyorquino, a juego con los caquis con pretina y los zapatos claros de Guy.

La secuencia onírica donde el bebé de Rosemary es engendrado rivaliza en expresionismo con las de Alfred Hitchcock, más influidas por el surrealismo de Salvador Dalí, contándose ambas entre las más sugerentes del séptimo arte. Noté ahora también cómo las paranoias de Rosemary a lo largo del embarazo, si bien más verosímiles, recuerdan las alucinaciones de la manicurista de Repulsión. Y el aquelarre con el que cierra el filme, escenificado en el apartamento de Steven Marcato – hijo de brujo y verdadero nombre de Roman Castevet – congrega estereotipos muy contemporáneos, incluyendo un japonés con su infaltable cámara, todos según caracterizaciones dibujadas por el mismo Polanski.

Al aproximarse Rosemary a mecer la cuna negra del recién nacido, cuyo rostro nefando solo barruntamos a través del horror de la madre al verlo, confirmé que el filme de Polanski es también, entre todos sus atributos como clásico de suspenso, un manifiesto sobre el renacer del ocultismo al cerrar la década de 1960. Entreverado con la drogadicción de la contracultura hippy, así como como con la masacre de Tate y sus huéspedes en Cielo Drive, el ocultismo era otra señal de los tiempos que hicieron a mi abuela profetizar su “fin de mundo”, hace casi siete décadas. Mientras la cámara se eleva sobre las azoteas neoyorquinas al concluir la película, caí en cuenta de que la había visto desde una de las mecedoras de casa de los abuelos en San Bernardino, las cuales conservo en mi apartamento de Las Palmas.

Caracas, agosto de 2023.

Arturo Almandoz Marte

ARTÍCULOS MÁS RECIENTES DEL AUTOR

Suscríbete al boletín

No te pierdas la información más importante de PRODAVINCI en tu buzón de correo