Para Tomás Straka, retornando gentilezas

I

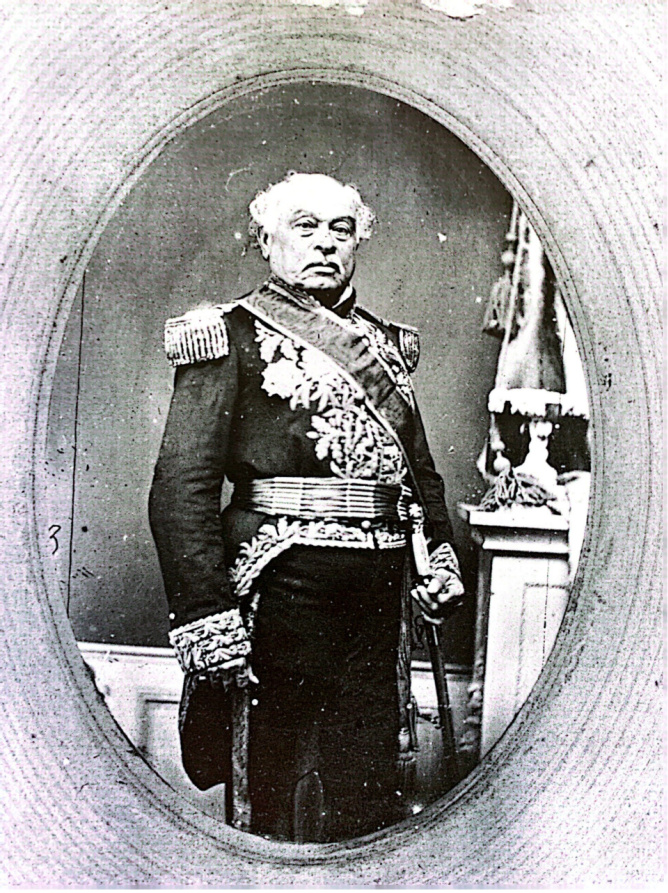

José Antonio Páez ha bailado durante los últimos casi treinta años, aun cuando no por primera vez, entre los ángeles negros de la historia venezolana. Desde entonces a esta parte los gestores de la llamada “Revolución bolivariana”, devenidos sumos sacerdotes de la depuración histórica, no han ahorrado oportunidad para transitar los caminos más arbitrarios con tal de ofrecer una visión acerca de Páez en la cual, mientras más prive la execración en torno a quien llegó a desempeñarse como el primer presidente de la República pos 1830, mejor.

Aún más, a la hora de emprender semejante faena se han apoyado en la existencia de un par de hermanos que, si no son exactamente univitelinos, resultan cuando menos cuasi mellizos, como lo son el mito y los prejuicios. Esto es otro modo de decir que mitos y prejuicios tienen mucho en común a la hora de trasladar las cosas con bastante facilidad al terreno de la fantasía, como se encarga de hacerlo el mito entre sus características esenciales o, con no menos facilidad, de darle rienda suelta a la demonización, tal como corre a cargo, en este caso, del prejuicio.

En algún momento, y a propósito de la ristra de detracciones que durante estos tiempos han circulado en contra del Páez “gobernante”, me di a la tarea de escribir un artículo para el diario El Nacional al cual recurro ahora para rescatar de allí parte de lo que ha significado este nuevo empeño por aventarlo al sótano de la execración. Decía entonces, y lo repito ahora, que el primer eslabón que mi memoria es capaz de atajar en tal sentido se remonta al ya cuasi remoto año de 1999.

En aquella oportunidad a un grupo del sector juvenil del entonces emergente oficialismo le dio por marchar frente a la esquina de Carmelitas, exigiendo a las autoridades del Banco Central que retiraran de circulación el billete de veinte bolívares que traía estampado el rostro de Páez.

Ignoro si aquella protesta tuvo algún efecto real o si, más bien, al margen del estruendo provocado por tan singular reclamo el odiado billete verde simplemente optó por replegarse de manera discreta ante la velocidad que cobraba su disminuido valor dentro del cono monetario.

El segundo desmerecimiento hacia Páez que puedo registrar con bastante nitidez tiene que ver con una valla que, hasta hace apenas unos años (es decir, antes de que adviniera toda esta nueva estética oficialista multicromática y caracterizada, además, por lemas más bien asexuados al estilo de “Juntos todo es posible”), adornaba varias azoteas de la ciudad capital.

Allí, en esas vallas hiperbólicas, aparecían congregados lo que sus promotores calificaban como los «FORJADORES DE LA NACIONALIDAD» (con todas las mayúsculas del caso); pero entre aquel elenco de figuras, el Páez dos veces presidente constitucional y propulsor de la Venezuela tal como más o menos hemos venido a conocerla desde 1830 lucía forzadamente ausente.

Recuerdo haber advertido en cambio que el combatiente federal Ezequiel Zamora ocupaba un lugar estelar dentro de tales pedagógicas vallas, destacándose en primer plano junto a Bolívar, Miranda y Sucre. Y, si bien no puedo poner en duda el carácter seductor que para muchos entraña la figura de Zamora, tampoco pude dejar de preguntarme en aquella oportunidad si su presencia cobraba mayor peso que el de Páez a la hora de hacer un balance de sus respectivas trayectorias republicanas.

El tercer desmerecimiento que recuerde (éste sí, de enormes proporciones) corrió en algún momento a cargo del mismísimo presidente de la república y su encendido verbo. Páez, a juicio del entonces presidente, merecía ser exhibido como ejemplo de “traición”, a lo cual se sumaba su demoledora filípica entonada el 17 de diciembre del 2006 de acuerdo con la cual Páez debía ser tenido, amén de muchas cosas, como “el corrupto más grande de la historia venezolana”.

Intentemos examinar de cerca lo que ambas acusaciones pretendían poner de relieve. La primera, la de la “traición” (bien que propalada a los cuatro vientos desde mucho antes) revelaba a fin de cuentas una procedencia más o menos fácil de discernir.

En pocas palabras, se afincaba en la idea cuasi religiosa de que Páez había incurrido en una suerte de apostasía cuando Venezuela se dio a recuperar su curso autonómico a partir de 1830 o, para decirlo en palabras que corrieron mejor expresadas por Tomás Lander, cuando Venezuela se propuso recobrar su andadura republicana iniciada en 1811 y que a Lander poco le recordaba esa República de Colombia que venía rodando desde 1821, y cuyos procederes se le antojaban cada vez más arbitrarios o, cuando menos, apartados de las urgencias venezolanas.

Bien que tal sentimiento (me refiero al separatismo) jamás pudo ser obra exclusiva de Páez, por más voluntariosa que fuera su actitud, su actuación en tal sentido ha quedada asociada al tema de la traición, pero también al parricidio tal como ambos conceptos corren expresados dentro de lo más espeso del imaginario cristiano. En este caso, el presidente simplemente se hacía eco de una larga tradición, cuasi tribal, vinculada a la liturgia bolivariana.

Por tanto, no tendría sentido repetir aquí lo que algunos autores como Luis Castro Leiva, Germán Carrera Damas o Elías Pino Iturrieta llegaron a observar en su momento al examinar de cerca las implicaciones que ha tenido esta asimilación cristológica del Libertador.

Un tanto más gruesa, aun cuando no menos antigua, resultaba ser en cambio la otra acusación aventada también por el entonces presidente. Me refiero a que, en esa oportunidad de diciembre de 2006, y al dirigirse al país desde el Panteón Nacional, formulara el cargo de que Páez había llegado a actuar como el máximo exponente de la cultura del peculado.

Lo llamativo, en lo que al punto concierne, es que aquí obraba una incongruencia bastante peculiar. Así como el entonces presidente insistía en que, si por él fuese, echaría a Páez del Panteón por su falta de probidad, no había dudado, apenas unos años antes, en darle la bienvenida a esa misma casa que debía permanecer libre de toda mácula a los restos de Antonio Guzmán Blanco cuando decidió ordenar su repatriación en 1999.

Esto ocurrió, como llevo dicho, resolviendo depositar a Guzmán en el mismísimo lugar que, a juicio del entonces presidente, debía verse redimido del pecado si, entre otras cosas, cual rito de exorcismo, a Páez se le desterrara de allí. Creo que no haría falta aclarar, a propósito de esto, lo que fueran las proverbiales especulaciones practicadas por Guzmán Blanco con el erario público.

Como quiera que sea, aun cuando muy a propósito de lo que habré de comentar de seguidas, vale la pena mencionar que quien oficiara como orador de orden durante aquella ceremonia de reivindicación guzmancista, que tuvo lugar en el Panteón Nacional en 1999, fue el historiador Federico Brito Figueroa.

Lo digo así puesto que, buena parte de las fuentes de las cuales se nutre la literatura detractora dirigida contra Páez, y que corre por cuenta del oficialismo actual, proviene de la herencia dejada en el camino por la historiografía marxista.

Este linaje comprende, desde luego, una fronda de autores que va desde los primeros ensayos producidos por Carlos Irazábal y Salvador de la Plaza, dirigidos a ofrecer un análisis del proceso venezolano centrado en tal perspectiva crítica, hasta la obra historiográfica del propio Brito Figueroa.

Ahora bien, más allá de la originalidad que pudieran haber exhibido estos pioneros de la comprensión marxista de nuestra historia, su obra, o su estilo, fue generando un tipo de discurso que, en manos de otros, hubo de comenzar a sonar cada vez más predecible y, por tanto, tedioso en la medida en que sus enunciados tendieran a incurrir cada vez más en el vicio de la repetición.

Por otra parte, y pese a lo poco seductor que resulte, creo que merece la pena traer a colación una cita que, si bien tampoco suena nada fuera de lo común, ayudaría a explicar parte de ese robusto ejercicio de desmerecimiento promovido por la izquierda y que, a la vez, podría contribuir a poner de bulto algunas tantas otras cosas.

Quien habrá de escucharse hablar de seguidas es el autor de unas memorias puestas a circular en tiempos más o menos recientes en torno a la lucha armada de los años sesenta (lucha insurreccional que, por cierto, se ha ocupado de insuflarle también una carga bastante elevada de esteroides a su propia mitología).

Como quiera que sea, el autor de tales memorias dejaría apuntado que la gesta de la cual formara parte durante los años sesenta se vio movida, entre otros motivos de inspiración: «Por la gesta bolivariana de nuestra guerra de independencia que fue truncada con la desaparición de la Gran Colombia, por la traición de Santander y [de] Páez (…), los cuales se plegaron a la oligarquía criolla y bogotana».

Tal como he dicho, puede que esta cita no tenga nada de particular ni que aporte algo mayormente nuevo a lo ya sabido en relación con las apreciaciones comúnmente manejadas por la cosmovisión oficialista. Pero al menos me coloca ante la tremenda tentación de comentar que, pese a la existencia de ese Páez largamente condenado por la izquierda, especialmente a partir de mediados del siglo XX, el autor de estas memorias había llegado a formar parte de un frente guerrillero que justamente llevaba el nombre de “José Antonio Páez”, el cual tenía a su cargo operar en los distritos militares de Portuguesa, Trujillo y Barinas.

Esto último es lo que me lleva a tender un puente que podría ayudar a explicar, tal como he querido sugerirlo, algunas tantas otras cosas. Ahora bien, y por más curioso que resulte, ni siquiera luce importante destacar el hecho de que este exguerrillero se hubiese visto llevado a admitir, a fin de cuentas, que la figura epónima de su aparato armado había llegado a obrar, conforme a su propia narrativa, en clave de “traición”. Esto, como digo, no es tan siquiera lo que viene a cuento destacar, sino algo mucho más importante.

Si ese frente guerrillero llevaba el nombre de Páez supongo que ello se debía al empeño por vincular al Páez de la gesta llanera, es decir al Páez “auténtico” o “redimible”, a lo que fuera la propia lucha insurreccional de los años sesenta. Dicho de otro modo: de lo que se trataba era de rendirle homenaje, dentro del nuevo formato insurgente de inspiración cubana, al Páez que, de acuerdo con tal empeño mitologizador, acabó desvaneciéndose luego de alcanzar el vértice de su actuación militar en Carabobo en junio de 1821 para dar paso a lo que ya comentábamos como la supuesta ”traición” al proyecto bolivariano o, cuando no, para terminar obrando como rehén o instrumento cautivo de ciertos núcleos tradicionales que, según esa misma visión, lentamente rehacían su poder entre los escombros dejados por la guerra.

Páez funcionaba entonces, dentro de esta versión particular del mito, como poder motivador de una gesta guerrera. En pocas palabras, el Páez que interesaba ser visto o que, en todo caso, merecía ser valorado según tal perspectiva era el Páez que actuaba en clave de epopeya no el Páez a quien le correspondió contribuir más tarde a la edificación del Estado nacional.

Naturalmente, tal discurso opera como un recurso eficaz a la hora de denostar de ese “otro Páez” puesto que, al fin y al cabo, apela al territorio de las emociones más primarias, tal como suele hacerlo la mitología de lo heroico. Pero no menos pertinente resulta observar que es precisamente allí, en esos predios de la mitología, donde Páez ha hallado siempre también su mejor asiento dentro del culto popular.

Por otro lado, no resulta menos importante subrayar que Páez llegó a tomar parte muy activa en la elaboración de su propio mito “llanero”, tal como lo ponen en evidencia las páginas de su Autobiografía. Este libro, como bien lo sabemos, no fue obra exclusiva suya, pero pretendió verse basada en información provista directamente por él.

Para más, y como todo héroe mítico, Páez cumpliría cabalmente con la premisa de emerger de un origen oscuro e impreciso, algo acerca de lo cual hablara el mitógrafo Joseph Campbell al referirse a la fenomenología del heroísmo. De allí al hecho de verlo lanzarse a campo traviesa como un elemento absolutamente anónimo al frente de sus rudos tropeles (y para asombro del patriciado insurgente de origen caraqueño o valenciano) no mediaba sino una corta distancia dentro de esa intención mitologizante.

Ahora bien, no dejemos de observar al mismo tiempo lo siguiente. Si algo explica que su Autobiografía terminase repartida en dos volúmenes exactamente igual de gruesos entre sus andanzas llaneras, por un lado, y sus tareas civilistas por el otro, es porque Páez se sintió impelido a hablar también del modo en que, durante sus dos presidencias, se propuso afrontar las principales urgencias nacionales al tiempo de buscar aumentar las oportunidades económicas del país a través de una incipiente política de fomento a la actividad comercial que, a la vez, hubo de depender en buena medida del relacionamiento de esa república del año 30 con el mundo exterior.

Además, y justamente a propósito del resto de ítems que conforma el catálogo de urgencias sobre el cual discurre el segundo tomo de su Autobiografía, Páez se preciaría de referirse, entre otras cosas, a cuanto supuso la creación de los colegios nacionales o la labor de codificación, o la consagración más o menos definitiva de la libertad de cultos o, inclusive, el fomento a la inmigración, no sin que él mismo dejara de advertir todo cuanto, pese a tropiezos y limitantes, logró materializarse durante tal lapso.

De modo que si todo lo bajo o lo supuestamente vil e innoble se ve desterrado del mundo de la épica, entonces Páez es uno cuando su accionar en los llanos lo convierte en heredero de la epopeya insurgente y otro, muy distinto, cuando le tocara actuar como eje fundamental del proyecto de construcción de esa república del año 30.

II

Nada de lo que toca a las reservas relacionadas con su actuación presidencial significa negar que los prejuicios que asedian a José Antonio Páez en esta órbita no hayan corrido hondo desde mucho antes de que al elenco oficialista actual le diera por hacer suyo tanto repudio hacia el “Páez civilista”. En este sentido hubo quienes, mucho antes, se afincaron en la misma eficacia del mito llanero haciendo que ello revele, a fin de cuentas, la existencia de una larga memoria detractora de su actuación en la órbita civil.

Si algún caso abona la robustez de esta genealogía del desmerecimiento en lo que al papel de Páez como gobernante se refiere es el de José Nucete Sardi, al margen de que su trabajo como historiador luzca, hoy por hoy, un tanto olvidado. Además, frente a lo que llevamos anotado, y por si acaso hiciere falta, valga aclarar que por las venas de Nucete Sardi jamás corrió una sola gota de sangre marxista.

Pese a la aclaratoria resulta curioso ver cómo, en relación con esa misma naturaleza supuestamente dicotómica que informa la vida de Páez, lo expresado por el historiador merideño encaja a la perfección dentro del mismo empeño que ha tenido la historiografía oficialista de estos tiempos por negarle casi todo mérito al Páez promotor del republicanismo.

Veamos, por ejemplo, lo que Nucete Sardi dejó apuntado en tal sentido al conmemorarse el centenario de la muerte de Páez en 1973. Allí llegaría a observar lo siguiente:

Estudiada la vida de Páez, guardamos toda nuestra admiración para el guerrero de nuestra epopeya y tenemos reservas para su conducta de magistrado y político. Sus grandes hechos por la libertad hacen olvidar un tanto sus errores [como] gobernante. La crítica histórica ha de separar siempre al Páez heroico de las jornadas independientes del Páez gobernante.

Aquí vemos entonces cómo hasta el propio Nucete Sardi hace que el Páez “civilista” sea mirado con recelo o que, en todo caso, se le vea disminuido ante la autenticidad que supuestamente cabría atribuirle a su alter ego «guerrero».

Nada de ello significa desde luego que me sienta inclinado a desconocer el poder de seducción que suscita el repertorio de sus duelos armados ni que pretenda subestimar el arrojo físico que lo distinguiera, algo que, además –como llevo dicho–, ha calado siempre de manera muy profunda en el imaginario venezolano. Quizá hasta me haya visto en falta hasta este punto al no agregar todo cuanto de tan poderosa construcción mítica termina viéndose expresado en un cuadro tan esencial a la venezolanidad, junto al Miranda en la Carraca, como lo es el Vuelvan caras del mismo Arturo Michelena.

En todo caso, y como puede advertirse a partir de lo expresado por Nucete Sardi, ciertas cargas de demolición dirigidas en contra del Páez “civilista” o, en general, en contra de lo que fue su actuación durante la etapa de formación de la República moderna no resulta, al fin y al cabo, ser algo totalmente original o novedoso. O dicho de otro modo: aun cuando la historiografía oficialista actual haya sido consistente en sus desmerecimientos hacia Páez, resultaría una simplificación adjudicarle la paternidad de este asunto cuando, por el contrario, responde a una larga y sostenida tradición.

En este sentido, si nos remontáramos al propio siglo XIX, y bien que las abjuraciones hacia Páez no corrieran con la fuerza que terminaría imprimiéndole la historiografía marxista en el siglo XX, podríamos tomar nota de lo que vino a significar el accionar periodístico de Antonio Leocadio Guzmán a través del semanario El Venezolano o, bien, todo cuanto supuso la detracción a mansalva practicada contra Páez durante el decenio de los Monagas (incluyendo, dentro de este heteróclito grupo, a Juan Vicente González). O, por otro lado, lo que significara la andanada de cuestionamientos dirigidos en su contra transcurrida ya la Guerra Federal, tal como lo ilustran las invectivas formuladas, entre otros, por un implacable detractor suyo como lo fuera Felipe Larrazábal.

Sin embargo, en medio de todo esto resulta de particular interés el caso de Antonio Guzmán Blanco debido a lo que él mismo se encargó de hacer como parte de ese linaje de la detracción, muy consolidado ya el proyecto liberal-amarillo como opción de poder.

El caso es que existe una pieza bastante emblemática dentro de todo ese repertorio “anti-paecista” del siglo XIX, la cual justamente corrió a cargo del propio Guzmán Blanco. Se trata de un folleto editado en París en 1889 y que, además, lleva el curioso título de Apoteosis del General Páez, algo que no se explica con claridad hasta iniciada su lectura.

Sea por ironía o por lo que fuere, lo cierto es que Guzmán quiso que lo de «apoteosis» quedase colgado allí como título de una respuesta que se propuso hacer llegar desde el otro lado del Atlántico a propósito de una moneda conmemorativa que se había acuñado y puesto a circular en Caracas con motivo del primer centenario del natalicio de Páez, concibiéndose tal gesto (o al menos así lo quisieron sus promotores) bajo el nombre de «Apoteosis del Ciudadano Esclarecido de Venezuela».

Todo esto ocurría justo luego de que el presidente interino, el naguanagüense Hermógenes López, decretara una serie de exaltaciones que incluían no solo la creación de juntas iniciadoras de tales festejos centenarios que habían ido conformándose en distintas ciudades del país, sino la repatriación de los propios restos de Páez.

El caso es que Guzmán recogería sus demeritorios pareceres en torno a tal iniciativa en una carta dirigida a un coterráneo suyo antes de resolver, casi de inmediato, que se le reprodujera a modo de folleto. Habría por cierto quien rápidamente le saldría al paso a semejante producción literaria diciendo que resultaba imposible esperar algún juicio más o menos serio o equilibrado de parte de Guzmán puesto que, de antemano, se veía «inhabilitado» (y tales eran sus palabras) por «su hereditario y desatentado odio contra Páez». Otro apuntaría que el escorzo ofrecido por Guzmán no podía ser sino un «estertor de la demencia» producto «del odio e insaciable anhelo de venganza de que está poseído el General Guzmán Blanco».

Como quiera que fuere, Guzmán optaría por transitar varios caminos a la hora de ensayar sus propias detracciones; pero al menos podría recurrirse, así sea brevemente, a dos de las acusaciones que dejaría apuntadas a la hora de actuar en plan de folletista puesto que, al fin y al cabo, ambas guardan estrecha relación con toda esa genealogía del desmerecimiento a la cual he venido haciendo referencia.

Ahora bien, antes de pasar a formular tales acusaciones Guzmán intentaría efectuar un despegue que lo llevase a transitar primero por los predios del Páez «guerrero»; pero, cuando así lo hiciere, le imprimiría un cierto toque deletéreo, algo que ni sus más implacables detractores se habían atrevido a hacer al hablar de Páez a nivel del mito.

Tal cosa resulta fácil de advertir cuando al justamente ofrecer su retrato del “llanero” Guzmán describiese a Páez como alguien que llegó a verse repetidas veces descolocado, o disminuido, ante las reconvenciones que le dirigiera Bolívar mientras éste actuaba como espectador en medio de un teatro tan desconocido para él como podía serlo la campaña de los Llanos. Por supuesto que, en este punto, Guzmán no pretendía hacer mofa de ese Páez “llanero”, pero sí vertía sutilmente allí, como llevo dicho, su pequeña dosis de veneno.

Para prueba está el hecho de que lo pintase como un sujeto un tanto díscolo al referirse específicamente a su accionar en Las Queseras del Medio, todo ello en contra de lo que fueran las instrucciones expresas de Bolívar. Y como prueba, además, de que le tendría sin cuidado el haberlo hecho así está que Guzmán dejara anotado, líneas más abajo, lo siguiente:

Como nací a la razón en la época en que mi padre fundaba el Partido Liberal para derribar lo que él llamaba la autocracia de Páez, yo me formé en el despacho de [el semanario] El Venezolano donde se [le] tenía a Páez por un guerrillero secundario de la isla de Achaguas, infiel, aleve y sin miras dignas.

De allí que los refutadores del folleto comentasen que tal clase de juicios, dirigidos escandalosamente en este caso contra el “Páez combatiente”, no podían ser sino obra de un herencia paterna llena de inquina hacia Páez.

Sin embargo, Guzmán no se quedaría quieto en ese punto; todo lo contrario: a la vuelta de unas pocas páginas le añadiría un nuevo blanco a sus dardos emponzoñados. En otras palabras, no bastándole lo apuntado en relación con Las Queseras golpearía contra Páez a propósito de otro hecho de armas que, dentro del conjunto del registro, quedaría consagrado como su momento de mayor realización mitológica, tal como lo sería Carabobo.

En este sentido, Guzmán le atribuiría a Páez (aun cuando de nuevo de forma un tanto sutil) haberse mostrado «esquivo» a la hora en que supuestamente le sacara el cuerpo al fragor del combate en medio de la sabana.

Esto lo haría invitando a que, en toda la mitad de su folleto, el lector observara a Páez en absoluto estado de postración, abatido en el suelo, al lado de su caballo mientras era atendido por un edecán que, al parecer, lo ayudaba a recobrarse de un accidente que éste llamara «el mal del general». Guzmán, por lo visto, no le dispensaba ni tan siquiera un mínimo de consideración a lo que fueran los proverbiales ataques de epilepsia que tanto afectaran a Páez al final de muchas de las refriegas en las cuales tomó parte y que él mismo se hizo cargo de describir en su propia Autobiografía. De hecho, de tales ataques llegaron a ser testigo incluso algunos de aquellos voluntarios británicos que dejaron registro de lo actuado entre 1817 y 1819.

Por supuesto que lo realmente demeritorio será cuando, al dejar atrás al Páez “llanero”, a Guzmán le diera por apuntar, en primer lugar, lo siguiente: «[Tengo a Páez] por destructor de la Patria Grande» (aludiendo así a Colombia). Lo segundo sería cuando hablase de la condena de extrañamiento territorial que le fuera impuesta a Bolívar por parte del Congreso Constituyente reunido en Valencia y, por tanto, lo que para Guzmán significaba que a Páez le incumbiera directamente tal responsabilidad, por mucho que intentase diluirla en medio del parecer, voluntaria y autónomamente expresado, por los integrantes de tal Congreso.

No obstante, o pese a esto último, Guzmán pasaría por alto un detalle que resultaba bastante difícil de ocultar bajo la alfombra, cual era el hecho de que tal decreto de extrañamiento territorial practicado contra Bolívar se hubiese visto refrendado por su padre, Antonio Leocadio, al actuar éste en calidad de secretario encargado de Interior y Justicia. Como puede verse, no dejaba de ser tamaño problema para los guzmanes que el propio fundador de la estirpe hubiese formado filas entre quienes repudiaran a Bolívar y lo confinaran al exilio.

En todo caso, y a fin de que no quedasen dudas acerca de sus opiniones respecto al “Páez civil”, Guzmán dejaría estampada la siguiente coda: «Tratándose del otro Páez [el de] la Edad Civil, mis juicios son consiguientes a sus procederes».

Por donde quiera se le vea entonces, Guzmán formaría parte de toda esa nutrida literatura detractora si no abiertamente del «Jefe Llanero», sin duda del Páez “civil”. Ahora bien, y por curioso que resulte, cabría agregar en descargo suyo que en el curso de una de sus presidencias el propio Guzmán se apresuraría a cancelar los derechos de bóveda pendientes en el Marble Cemetery, algo que, de lo contrario, habría hecho que los restos de Páez terminaran extraviándose en un osario de la ciudad de Nueva York.

Me voy a permitir llegar rápidamente a dos conclusiones en vista de la forma en que he optado proceder a través de este recorrido. La primera tiene que ver con que la épica siempre habla del fondo oscuro de la tribu, es decir, de sus prejuicios, fantasías y temores. Nada más natural, quizá, que el hecho de contar con una épica; sin embargo, entre otras cosas la épica se encarga de robarle espacio a las cifras y es lo que impide, por ejemplo, ver con claridad las estadísticas que alguien como Asdrúbal Baptista quiso poner en orden, con todo el rigor que lo caracterizara, a fin de que pudiera apreciarse el esfuerzo hecho por esa república en lo hacendístico y lo fiscal a los pocos años de haber iniciado su andadura a partir de 1830.

La segunda conclusión, sobre la base de lo que he intentado hacer que se aprecie, es que las cargas anímicas que sesgan la interpretación de Páez han corrido con mucha fuerza y linaje desde el propio siglo XIX a esta parte. Esto comprende lo que bien puede advertirse como una valoración relativamente unánime del “Páez combatiente” frente a una sostenida desvalorización de quien contribuyó en cambio al proceso de construcción de la república.

Al mismo tiempo, la contracara de todo ello han sido, claro está, las valoraciones hiperbólicas del Páez pos 1830, muchas de las cuales figurarían movidas por iguales cargas de intencionalidad política (pienso, por caso, en Pedro Manuel Arcaya o Laureano Vallenilla Lanz). Pero esto es algo que, desde luego, no me compete abordar.

Antes de poner punto final a este recorrido no quisiera dejar de hacer mención al siguiente detalle. La Academia Nacional de la Historia cuenta entre sus existencias con una formidable colección de documentos originales referidos a Páez, la cual pretende verse digitalizada como parte del esfuerzo conmemorativo en torno al sesquicentenario de su muerte durante este 2023. Me refiero, en términos gruesos, a unos 279 documentos de carácter manuscrito, así como, aproximadamente, a unas 954 páginas de folletería de la época. El caso es que muchos de tales papeles, en especial la folletería, da cuenta de la calidad y tipo de debate que llegó a registrarse durante las presidencias constitucionales de Páez y que, como tales, podrían contribuir a estimular nuevas miradas u ofrecer nuevos entendimientos respecto a esa actuación administrativa suya, la cual se ha visto tan inmerecidamente descolocada ante la formidable presencia del Páez “mítico”.

Edgardo Mondolfi Gudat

ARTÍCULOS MÁS RECIENTES DEL AUTOR

Suscríbete al boletín

No te pierdas la información más importante de PRODAVINCI en tu buzón de correo