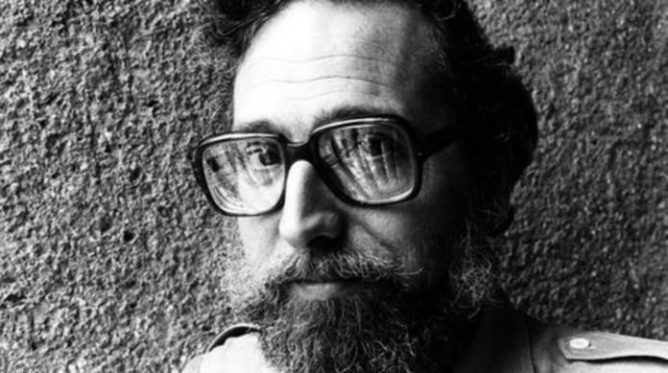

Julio Miranda. Fotografía de Vasco Szinetar

Conocí definitivamente a Julio Miranda cierta tarde en una plaza de Mérida acosada por el musgo, allí nos refugiamos de la llovizna armados de un vaso de café caliente de la panadería de enfrente. Antes, alguna vez lo vi en Maracaibo a mediados de los ochenta y lo encontré nuevamente en el hoy liquidado restaurante El Paladar en ocasión de los premios de la primera Bienal Mariano Picón Salas (1991). Ambos habíamos sido premiados, él con su primer libro de relatos El guardián del museo (1993); Julio me recibió con uno de esos chistes que eran casi solo para sí. Entonces mis viajes a Mérida se hicieron más frecuentes y por lo común acordábamos vernos fuera de la diligencia del día. Su conversación se hacía solaz, le daba un tinte diferente a las imágenes de una ciudad capaz de agobiarme al tercer día, pero a la que ya nunca dejé de ir. Él, con su particular necesidad de ciudad –podría decirse–, le hacía contrapeso. Así su presencia merideña, testimonio de conciliación, era como un alivio para quienes como yo sufren con algunas monotonías de la naturaleza.

La ciudad elegida o electora no parecía el mejor lugar para alguien de vida tan poco reposada, pero refugio y exilio fueron como dos necesidades donde lo andino podía encajar sin mayor complicación; después de todo un cubano taciturno como él tenía la potestad de serlo cuando quisiera, pues su cubanidad no era por cierto un atributo que se nutriera de lo pintoresco. Su voz pausada y más vehemente de lo aparente era ajena a toda infatuación (pienso en el esfuerzo de los maracuchos por identificarse cuando hablan fuera de su casa). Por lo demás, el hombre que escribía abundantemente resultaba más bien parco en la conversación, no se quedaba mucho tiempo en una tertulia y usaba su humor como entrada o salida, de pronto Julio ya no estaba, se lo podía encontrar entonces en su casa frente a la máquina. Andaba por las calles como quien anda por el mundo armado de una dosis de cosmopolitismo, antídoto eficaz contra aquellas, esa posibilidad de quedarse mucho tiempo viendo el paisaje hacerse pueblerino. Solía tratarme con cierto aire paternal y eso me encantaba, pero en una ocasión fue al grano y como solicitando misericordia: lo había invitado a un seminario de traducción y me llamó para decirme que se iba a Buenos Aires a un evento reactivado a última hora, la razón era de peso: nunca había ido a aquella ciudad y siempre quiso conocerla. Era más que un estilo, la franqueza como gestión; por lo demás, el evento de Maracaibo resultó casi un fiasco y respiré aliviado de saber a Julio paseando por la calle Corrientes.

Su disciplina era la compensación de un desamparo desde el cual parecía retar la vida imprevista, pero él no ignoraba ni el desamparo ni la magnitud de las tareas. Se defendía con el encierro y volviendo permanentemente a un plan de trabajo capaz de hacer de la soledad una rutina próspera, evitaba así la dispersión y los riesgos naturales en quien también eligió vivir de la literatura y para ella, así como no estar siempre un paso más allá. En alguna dedicatoria se refiere a sí mismo como la “fábrica de papel manchado JEM”; era una manera de ironizar sobre un oficio cuya esperanza era también abismo, y justamente por eso lo defendía como la acción más sagrada —su honestidad no podía ser juzgada sino desde la solemnidad. Cuando Julio olfateaba algo raro en un concurso o, por ejemplo, tenía que vérselas con situaciones incómodas en la comisión de alguna gestión editorial era fácil saber el desenlace: renunciaba sin mayor algazara; en tales trances para él no cabía el diálogo. Era una manera de expresar su opinión sobre la literatura, o de encarecerla, y estaba hablando desde otros intereses, comprometiendo así convicciones ancladas en un lugar elegido para una vida nada provisional. Un estilo humano ante todo, y eso supone sólo esa clase de valoraciones que hacen del individuo alguien más allá de una personalidad. La honestidad vendría a ser así una posibilidad para mostrar las elecciones más trascendentes. Seguramente tenía pocos amigos pero la suya era una amistad a toda prueba, como en esos niños capaces de sacrificar sus mejores juguetes. Puedo dar testimonio del hombre afectuoso, lleno de un instinto para el intercambio, solícito y tierno frente a las circunstancias más sencillas, el protocolo se hacía pedazos en sus grandes maneras y en la entrega de quien sabe cuánto vale la pena atesorar emociones.

La ineficacia irresponsable lo hacía lamentarse sólo por un minuto, inmediatamente estaba armando nuevos planes y tal vez más de los que podía ejecutar en las condiciones del medio. Libros entregados a las editoriales, estudios solicitados, antologías actualizadas una y otra vez, todo era una acumulación de expectativas desplazadas por las del día, la morosidad de los indiferentes no lo detenía y se hacía su propio camino. El ritmo de nuestra actividad literaria era casi anacrónico para sus hábitos y su disciplina, el contraste resulta más agudo si se toma en cuenta el ejercicio irregular de nuestros escritores o que una regularidad como la suya hace ver como tales. A algunos le parecía como si Julio estuviera pendiente de todo, pero en realidad se limitaba a ejercer su disposición de cronista, de observador de un tiempo que se fuga sin esperar testigos, y si esto resultaba profesional, era sobre todo su método de ser consecuente. Reparar en los ritmos de aquellos tiempos nos permite tener hoy valoraciones y balances ejecutados en su momento, de otra manera hubiera sido imposible, en todo caso sus adelantos fijaron un rumbo. Proceso a la narrativa venezolana (1975) y Poesía, paisaje y política (1992), al menos, son dos conclusiones de largo alcance en relación a esa tarea de organizar el panorama de tendencias fuera del acuerdo académico. Por supuesto, esto supone a menudo la disidencia, le conquista malquerencias, también la novedad cuando subvierte el canon y por ello a menudo esos trabajos son leídos con recelo. Fijó juicios y anotó estilos, recensó y catalogó hasta la estadística una literatura siempre aquejada de insuficiente crítica.

Cuando a su vez le tocó organizar eventos para confrontar y difundir el trabajo intelectual, respondió como un excelente anfitrión, pendiente de los invitados y cuidadoso del desarrollo de la programación, hacía de la responsabilidad la verdadera vedette, procuraba enmendar seguramente las frivolidades y la escasa consideración hacia el esfuerzo creador, habitual en la burocracia cultural y en los creadores mismos. Por lo demás, alguna magia tocaba aquello donde se sumergía, seguro de respirar bajo el agua. Así, en una oportunidad le pedí un seminario de cine y literatura en la Universidad del Zulia. Como siempre, las carencias y el bulto escudado de directores y decanos nos puso en aprietos. Pocos inscritos y deudas por pagar, y la institución lucrándose del esfuerzo personal y pretendiendo saldar todo con la regalía del dudoso prestigio académico. A última hora fluyeron los participantes, hubo dinero suficiente para pagarle sus honorarios, pues al otro día se iba a Caracas. De ese seminario quedan la imagen del expositor inmutable, sostenida por la devoción ante un público tal vez interesado pero que no emparejaba, y tres casetes: estos darían un libro novedoso en la bibliografía venezolana.

Retengo otra imagen suya, aquella más permanente del que aparece viniendo desde el fondo pero mira por encima, hacia el paisaje de la distancia. Escandaliza la mezquindad de la gente de cine, o tal vez sea crasa ignorancia, pues nadie parece haber reparado en como Julio dedicó al menos siete libros a situar e interpretar el cine venezolano. No conozco ni un homenaje, ni una actividad discreta para enfatizar esta labor vindicadora de una actividad tan poco atendida por la investigación. Catalogó y ordenó el cine venezolano y se quedó esperando por las novedades, y si podemos entender que se encerrara para escribir con puntualidad inglesa, resulta difícil, en cambio, explicarse cómo hacía para ver miles y miles de pies de película, acción esta sujeta a un tiempo más objetivo y subordinado. Y sin embargo sólo conseguimos silencio, y en el mejor de los casos desconocimiento, por parte de quienes han visto su disciplina enaltecida y puesta en el debate por un cinéfilo que nos mostraba sus descubrimientos desde la perspectiva del intelectual ilustrado, así sus análisis desbordan los intereses del cine. Cuando en una oportunidad, recién fallecido Julio, le propuse a alguien vinculado con la promoción y administración de un fondo cinematográfico en Maracaibo, la edición de un libro inédito o una antología de sus trabajos, me confesó no saber quién era Julio Miranda. Casualmente, la última vez que nos vimos él andaba en diligencias de un festival de cine previsto para comienzos del año siguiente, ignoro si llegó a hacerse. Hablaba con fervor y preocupación sobre aquella tarea, los fondos de las instituciones responsables no terminaban de llegar y había adquirido compromisos personalmente con gente del exterior. Pero como contrapartida me refería casi con indiferencia, esa tarde en la plaza merideña, un incidente ocurrido en la Alianza Francesa la semana anterior: tuvo un desmayo brusco al cual no le dio mayor importancia. Cualquier cineasta venezolano culto no podría obviar, desde la apatía que convierte en hojas inertes aquellas provenientes de la “fábrica de papel”, los hallazgos desplegados en esos bocetos lineanos, digamos Cine y literatura: seis textos, seis films (1991), imprescindibles para la vida civil de un arte cuyas versiones se disuelven en la muchedumbre. Ya no digamos, sus investigaciones temáticas: El cine que nos ve (1989), Imagen documental de Caracas (1994). Otros, no el seguidor de una huella, pueden ignorar una línea escrita en la ternura de quien escapa durante horas hacia la conciencia absoluta. Con él era necesario evitar para siempre esa displicencia colándose desde la molicie que sumerge o que a muchos pierde hasta ahogarlos.

Resplandecen las palabras derramadas sobre el papel y secadas luego con mirada de gozo, lo que quede será tan sólo el vínculo con los atentos del día y también con aquellos aptos para esperar en los tiempos benévolos. Nació el 27 de junio de 1945, nos dejó en 1998, y estos veintidós años que ha faltado deben valuarse, como dicen los economistas, en precios actuales, pero a él no le faltó tiempo, adelantó tareas y nos dejó la sensación de haber compilado el futuro. La suya era la escritura de un sediento, pero esa sed era la condición natural de un humedal, árboles y plantas acuáticas eran solo el paisaje visible de un mundo subterráneo. La humedad propiciaba el diario renacer, la purificación no venía del fuego sino de esa fe que lo hacía siempre estar lleno de pudor, no tanto una manera de vivir como de ser.

Miguel Ángel Campos

ARTÍCULOS MÁS RECIENTES DEL AUTOR

Suscríbete al boletín

No te pierdas la información más importante de PRODAVINCI en tu buzón de correo