Publicamos el cuento galardonado con el segundo lugar en el XVI concurso “Julio Garmendia” (Caracas, 2022), escrito por Alberto Sáez. Según el jurado, El Tigrito Araya «un cuento de una gran factura formal, sostenido por un ritmo narrativo trepidante que seduce desde el inicio. Un relato entrañable en el que la perseverancia, la rivalidad y la experiencia de la derrota acompañan al héroe hasta el final».

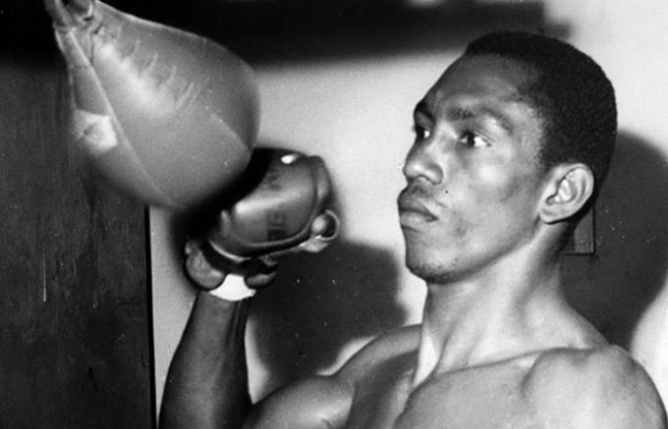

Antonio Cervantes Reyes «Kid Pambelé». Fotógrafo desconocido

Si un combate de boxeo es una historia,

es siempre una historia caprichosa.

Joyce Carol Oates

Sentado en su esquina, el Tigrito Araya esperaba el campanazo que anunciaba el último round de la pelea. Favorito en las apuestas, durante todo el combate dominó a placer a Betulio Álvarez, un portento de dos metros de altura y bigote bicolor que dio guerra hasta el final. Técnica, velocidad e inteligencia era todo lo que se esperaba de dos hombres que, invictos para ese momento, buscaban abrirse camino en el boxeo. Ambos cumplieron con creces, pero el Tigrito fue superior.

En el banquito, mientras era asistido por su equipo, miraba de frente a su oponente con una fuerza que bien podría haber valido un gancho al hígado, lo hacía como quien libra primero la pelea que va a dar dentro de sí, analizando cada parte de la corporeidad del otro para luego atacar. Cuando estaba en ese trance, sus compañeros de gimnasio decían que era la mirada de un tigre al acecho (de uno pequeño, por su metro sesenta), y que luego de eso no había mucho qué hacer contra él.

Del otro lado, Álvarez escuchaba atento las indicaciones de su entrenador, cuando algo llamó su atención. Desde la distancia, y con algo de incredulidad, veía cómo su oponente lo observaba sin parpadear y con una seriedad asfixiante. Decidió jugar y mantener el pulso de la mirada, buscando algún resquicio por donde colarse para, quizás así, sacarlo de concentración. No lo logró. Pero algo lo hizo parpadear, quebrarse, dudar y temer de las intenciones de aquel hombre que parecía querer matarlo a como dé lugar. Betulio Álvarez se estremeció y miró hacia otro lado.

La campana sonó, pero ya todo estaba decidido. Ambos contrincantes se pararon de sus respectivos asientos con la certeza de su destino. Sabían para qué habían ido esa noche al estadio.

Lo que vio Betulio en los ojos del Tigrito no solo lo hizo caer a la lona, sino que también, al volver en sí, lo retiró del boxeo.

***

Con la mente perdida en ese otro tiempo, se encontraba parado frente al ventanal de la biblioteca donde trabajaba como vigilante. La vista daba hacia la plaza donde un grupo de jóvenes entrenaban con guantes nuevos, sin mucha idea de cómo usarlos. Los chicos se reían mientras lanzaban golpes flojos y hacían movimientos que habían copiado de alguna mala película. La escena al Tigrito le indignó: «¿De qué se ríen?», pensaba a la par que observaba cómo daban vueltas entre sí, lanzando golpes que no llegaban a su destino por, a fin de cuentas, no querían hacerse daño.

Decidió bajar las escaleras que daban a la plaza para ofrecerse a enseñarles algunos ejercicios con los que pudieran darle un buen uso al equipo que tenían. Se presentó muy serio, con su uniforme algo gastado, roído y una talla más grande de la suya. Contó que en sus buenos tiempos había sido boxeador, una estrella nacional, recordada por su potente derecha. «Un wélter junior natural», dijo con elocuencia. Narró algunas de sus victorias como si de una entrevista en la televisión se tratara. Por supuesto, no pasó por alto la del Negro Muñoz, su KO más recordado. Los jóvenes sonreían ante la presencia de un boxeador de verdad, les seducía la idea de conocer a alguien que había tenido que subirse a un ring para jugarse la vida alguna vez. «¿Ha matado a alguien peleando?», fue la torpe pregunta que uno de los muchachos le hizo, haciéndolo respirar hondo mientras se arremangaba la camisa.

Empezó por enseñarles una combinación sencilla de dos jabs y un recto mientras que, con las palmas de las manos en alto, simulaba unas manoplas. Trataba de que el primer muchacho marcara el uno-uno-dos y luego esquivara su brazo extendido, agachándose, para volver a repetir la secuencia, pero con dificultad lograba mantener el ritmo. Cada vez lo hacía más rápido, esperando que, en la presión, el joven reaccionara. Era inútil. Su rostro de decepción lo llevó a detenerse y a intentarlo con el segundo que esperaba ansioso no equivocarse.

Lentamente, le marcaba la posición donde debía pegar y fue acelerando el paso a medida que respondía positivamente. Hubo alegría al ver que el objetivo se estaba logrando, golpear y esquivar, pero la premura por demostrar sus aptitudes llevó al muchacho a fallar el recto que terminó conectando en la cara del Tigrito. Un golpe inesperado, que provocó silencio y pánico por miedo a alguna represalia. Sus ojos se llenaron de esa antigua furia al reconocer el sabor de la sangre en su boca, pero esta vez no hubo contragolpe. Respiró hondo nuevamente y se dio por vencido, bajándose las mangas de la camisa. «Sigan ustedes», fue lo único que alcanzó a decir entre la rabia y la frustración al sentirse, de alguna forma, derrotado.

***

Con 26 años ya era un peleador rankeado, invicto, con posibilidades de enfrentarse con peleadores de primera línea. El dinero y la fama se estaban haciendo un hábito. Compró una casa donde viviría con Micaela, su esposa, y su hija. Un lugar donde dormir permite a un boxeador concentrarse en trabajar. De Ferrer, su entrenador, aprendió que la fama era traicionera y que solo existía para que los demás se aprovecharan de uno: «Nunca lo olvides, la gente que ama a los boxeadores siempre querrán estar con ellos por el dinero, no por sus habilidades. Guarda para cuando todo se acabe».

Aun así, se permitía alguna fiesta. Disfrutaba ser el Tigrito Araya, que se tomaran fotos con él, que lo saludaran con el apodo de «campeón». Se sentía en la punta de la montaña. Llegaba a un lugar y pedía la mesa que quería, entraba en una discoteca y todos querían atenderlo, por las generosas propinas que daba. Mandaba y la gente obedecía sin replicar. La razón era sencilla: nadie quería meterse en el camino entre un boxeador y sus caprichos, por miedo a convertirse en el próximo que visitara la lona.

En su última pelea había enfrentado al Negro Muñoz, un peleador con puño de concreto, pero lento y defensivo, que venía de noquear en el segundo round a su oponente al fracturarle la mandíbula y dejarlo inconsciente por cinco minutos. Todos temían lo peor para el Tigrito, pero él pensaba que esa era apenas una prueba que debía superar antes de poder enfrentarse a uno de los dioses del Olimpo, el boxeador al que todos querían enfrentar por el mero hecho de estar frente al mito, por comprobar que era cierto aquello de que se movía como una sombra, aunque fuera imposible conectarle un jab, incluso por error; ese boxeador capaz de dejarte ciego si te encajaba esa temible combinación que lo llevaba siempre a la victoria. Si vencía al Negro Muñoz, el premio sería enfrentar a Antonio Cervantes, ese inmortal conocido por todos como el Kid Pambelé.

En la esquina, a pocos segundos de comenzar, Ferrer le advirtió que tomara el ritmo de la pelea: «Maréalo. Marca con el jab, manda el gancho para prensarlo; mueve las piernas. Tenlo así por un par de rounds y luego fájate en los brazos y los costados, eso le abrirá la guardia. El resto lo pones tú, compañero».

Primero acechó con la mirada de tigre experimentado y luego comenzó a hacer la tarea, marcando, protegiéndose, dejando que Muñoz se cansara primero. Hacía una pelea inteligente. Tiraba un golpe y volvía, tiraba una combinación y se escondía, una y otra vez; buscaba desesperarlo para noquearlo desde lo mental. El resto debía caer por su propio peso. Ese era el plan.

El Negro Muñoz le costó más trabajo del esperado, dio una buena pelea a pesar de lo lento que era; tardó en desesperarse, hasta el noveno round cuando ya estaba completamente fatigado. Fue en algún momento de ese asalto, mientras el Tigrito lo retaba a que pegara más duro, cuando el Negro Muñoz se olvidó de su oficio y perdió la cabeza. Le tomó la palabra y decidió concentrar las fuerzas que le quedaban en golpes a la cara, lanzó todo su repertorio a diestra y siniestra con el único fin de tumbarlo, de hacerle daño. «La cólera de un héroe en apuros», diría después un periodista en su crónica. Pero ya era tarde para arrepentirse, el Tigrito había visto, entre tanto golpe al aire, el camino a la victoria.

La trayectoria de su puño comenzó como un misil en ascenso, desde la cintura queriendo llegar al cielo; contorsionó todo el cuerpo en pos de que el antebrazo quedara en un espacio que Muñoz dejó entre su pecho y la tormenta que estaba frente él. «Un segundo, solo necesito un segundo para hacerlo», dijo. Y lo hizo. Un uppercut alcanzó de lleno la quijada del Negro Muñoz, apagando al instante sus brazos y piernas de bestia descontrolada. Cayó sin querer hacerlo, su cuerpo inanimado parecía negarse a lo que estaba ocurriendo, trataba de aferrarse a un algo que le permitiera mantenerse en pie. Nada lo detuvo, hasta que la lona lo recibió con los brazos abiertos y la campana sentenció el encuentro: había ganado la pelea, otra vez, por KO.

Pero el Tigrito no celebraba del todo, esbozaba una sonrisa leve dando pequeños brincos, y al momento de levantar la mano para dar el veredicto, dio la izquierda para ocultar la verdad de su victoria. Porque al momento del golpe sintió un corrientazo en la mano derecha, haciendo que al final del movimiento la muñeca flaqueara. Al acercarse a la esquina, Ferrer le preguntó qué había pasado; había visto el gesto de dolor y sabía que eso no era nada bueno. Al quitarle los guantes, la muñeca se veía hinchada y se la cubrieron con hielo para evitar un mal mayor. Pero ni siquiera el dolor podía distraerlo de las voces del público que coreaban su nombre y compartían su gloria. Recibió el cinturón, asistió a la rueda de prensa y se tomó todas las fotos para salir lo más pronto de ahí.

El médico confirmó una fractura extra-articular con desplazamiento en la muñeca. La recomendación: si deseaba volver a su nivel, debía estar fuera de las cuerdas por diez meses.

Temieron que la pelea con Pambelé ya no se diera por tener que esperar tanto tiempo, pero, para su sorpresa, él mismo quiso conversar con ellos para decirles que no se preocuparan, que a un buen peleador había que darle la oportunidad. Esa tarde fue al gimnasio, vestido de forma muy elegante, su rostro era amable y lo colmaba una sonrisa sincera que hizo que el Tigrito lo respetara aún más. Conversaron de boxeo, de cómo su estancia en Venezuela hizo que despegara su carrera. «Un peleador puede aceptar una derrota con dignidad, pero nunca un empate», fue una de las cosas que le dijo para motivarlo. Al final, le dio la mano y le deseó suerte en su recuperación. Solo un dios es capaz de tener tanta misericordia con su oponente.

Hizo todo lo humanamente posible para volver a tope: se aisló del mundo y entrenó todos los días, mantuvo una dieta estricta que su equipo cuidaba que cumpliera a cabalidad. Si quería vencerlo, debía ser más rápido y más fuerte, más ágil, más inteligente. Estuvo recuperándose de la fractura sin dejar ningún cabo suelto para la pelea. Las mañanas eran para trotar y entrenar, y en la tarde hacía ejercicios para recuperar la fuerza de la mano.

Y todo estuvo preparado ese día.

El lugar estaba lleno hasta la última silla y la gente había hecho sus predicciones y apuestas. Por supuesto, no era el favorito. Mientras tanto, en el camerino, había una buena sensación sobre lo que iba ocurrir, estaban convencidos de que podía llevarse la bolsa, pero sabían que sería una pelea dura, sin tregua. La consigna era: no se arrepentirá de haber esperado todo este tiempo.

«Presiónalo para romper su guardia. Pega a los brazos y a los costados, eso lo hinchara. Así la vas a romper. No lo dejes pensar. Cuídate de esa izquierda, no dejes que te toque», decía Ferrer en sus últimas instrucciones antes de que llegara el momento de salir.

El Tigrito fue el primero en saltar al ring.

Cuando llegó, su oponente estaba calentando los hombros. Al voltearse, su rostro no era el de aquella persona amable que había conversado con él hacía meses, alentando su recuperación. Era otro semblante, otro cuerpo, tenía un enojo que podía percibirse en el aire, y tenía que ver con él. Era más alto, sus ojos eran completamente oscuros. Hasta la piel tenía otro color. «El hombre que estaba ahí solo vino para acabar conmigo», pensó. Entonces, entendió que Antonio Cervantes no había ido a pelear esa noche, era el Kid Pambelé quien estaba parado frente a él.

Los nombres de ambos se confundían entre el coro desaforado y hambriento de violencia. La gente había ido esa noche para ver si el Tigrito era capaz de romper el reinado de aquel que tuvo que aprender dos veces a boxear para poder ser campeón.

Apenas sonó la campana, se fue contra él para fajarse, para darle a entender que no estaba jugando. Comenzó a golpear la zona hepática y los costados, buscaba mantenerlo a raya; pegaba fuerte, lo hacía retroceder. Notó la impresión de su rival al ver la intensidad con la que él arremetía en aquel primer round. El Kid se intentaba alejar dando vueltas alrededor del ring, mientras el Tigrito lo perseguía, tratando de que no le ganara mucha distancia y así seguir pegando. Con timidez, Pambelé mandó varios jabs para incomodarlo, movimientos que él podía prever sin problemas. Pero uno de los dos tenía que adueñarse del ritmo de la pelea. El Tigrito comenzó a lanzar combinaciones a los brazos, quería verlo realmente herido. Sabía que estaba cambiando el plan de pelea, pero quería demostrar de qué estaba hecho. Lanzaba uno-dos-tres ganchos seguidos, pero golpear a Pambelé era como golpear una pared de concreto, nada se movía ni se desmoronaba; además, era una pared que devolvía el favor. Por eso se ensañaba más, sentía que podía hacerlo abrir la guardia, quería causarle el dolor que ningún otro le había podido causar. Por un momento, lo atravesó la idea de ganar no solo por él sino por todos los hombres que habían sucumbido antes en su mano, peleadores convertidos en trámites, gente que nadie recordaba. Alguien debía vengar aquellas almas que Pambelé había mandado al olvido.

Cuando el público comenzó a gritar, al verlos ensañados uno con el otro, Pambelé cometió su único error: abrió la guardia un segundo y por ahí entró la derecha del Tigrito, quien, con todo lo que tenía, soltó un mandarriazo que pegó seco en su mejilla. Pambelé no lo vio venir y lo recibió completo, tambaleándose hacia atrás, trastabillando, a punto de irse de espaldas. Estaba en apuros y lo sabía. Pero supo aguantar porque los boxeadores como él han aprendido que boxear es un acto de inteligencia y no de resistencia. La mirada del Tigrito estaba encendida, no perdía de vista a su presa. Como pudo, Pambelé se mantuvo en pie y volvió en sí, yéndose contra su oponente con la furia de quien acaba de ser humillado.

Faltaba un minuto para que acabara el round. Seguían tratando de matarse. Muchos dirían esa noche que tanta preparación y estudio de ambos púgiles para luego pelear así, era de novatos. Quienes están sentados viendo el espectáculo no saben que solo cuando subes al cuadrilátero te das cuenta porque pelearás realmente: para ganar o para sobrevivir; y lo que ambos estaban haciendo era, sin duda, lo segundo. Pero en su afán, al Tigrito le pasó lo que menos imaginó que iba a suceder: en un jab sin propósito, que chocó contra la frente de Pambelé, el mismo corrientazo de la pelea anterior se hizo presente y la muñeca se volvió a fracturar. Pambelé vio que reculó por el dolor y entendió lo que sucedía. Su rostro se llenó de malicia y empezó a tirar su izquierda contra la mano rota. Quería verlo sufrir. A partir de ahí, el tiempo se hizo más largo.

A medida que Pambelé pegaba, el dolor del Tigrito se hacía cada vez más insoportable y sentía cómo dentro del guante todo se hinchaba. Fue entonces cuando comenzaron las combinaciones, un recital como pocas veces se había visto: uno-dos, uno-dos-tres, uno-dos, uno-dos-tres-cuatro. Lanzaba golpes como flechas al blanco. Aunque se ocultaba en su guardia, el Tigrito se estaba convirtiendo en el principal protagonista de la mayor masacre que Pambelé iba a cometer. Pegaba sin cesar. Sonaron las maderas que avisaban los últimos diez segundos del round y el Tigrito pensó: «Falta poco», y bajó los guantes por un segundo.

Ese solo segundo le bastó al Kid Pambelé para enviar un tren zurdo a toda máquina contra la cara del Tigrito Araya. Una imagen de él se repetía, una y otra vez, en cámara lenta, caía, mientras trataba de aferrarse, como el Negro Muñoz, a ese algo que lo mantuviera de pie. «Sálvame, Pambelé, sálvame», imploró en su delirio durante la caída. El golpe apagó su cerebro de forma instantánea y lo dejó noqueado, cayendo de espalda a la lona. El campeón había cumplido. Mientras, para él, la única oportunidad de vivir en el Olimpo se había perdido.

La pelea más importante de su carrera duró un solo round.

***

Aunque la mano se recuperó, él no pudo hacerlo. Con la primera derrota, llegaron también sus hermanas. Vinieron gracias al despecho y el desgano. Tantas peleas perdidas acaban con el alma de un boxeador. Comenzó a faltar la plata porque seguía gastando como una estrella, pero llegado a ese momento, ya no había peleas para él que lo pudieran mantener. Ferrer se cansó de su actitud y decidió invertir su tiempo en un novato de 18 años de apellido Casares, un boxeador que tenía la disciplina que él había perdido. Tuvo que buscarse un trabajo y el único que encontró de acuerdo a su experiencia fue el de vigilante en la biblioteca, un oficio que no requería de mucho esfuerzo ni ánimo para cumplirlo.

Con los años, algunas personas llegaban al lugar buscando un libro y lo miraban como si lo reconocieran, pero sin saber bien de dónde. Hasta que uno de esos días alguien ató el cabo. Un hombre de unos cincuenta años entró con un niño, podría presumirse que su hijo. Caminaba alegre y en silencio. Su ropa era sobria, limpia y planchada. Había paz en sus pasos y resaltaba por su bigote bicolor y sus dos metros de altura. Betulio Álvarez miró al Tigrito de frente al darse cuenta de quién era, esta vez sostuvo la mirada sin titubear, no como aquella noche de su pelea, y el Tigrito pudo darse cuenta de que no había rencor en ella. Al verse expuesto, se sintió ridículo con su uniforme, su vejez y su fracaso. Betulio se acercó, lo saludó de forma sincera. Le contó que al retirarse, se había hecho carpintero, y que ahora vendía muebles al mayor para las tiendas. Al final, le dijo a su hijo: «Este señor es uno de los mejores peleadores de la historia». Sintió humillación y vergüenza. Se dio cuenta que aquel hombre que había vencido una vez entendía eso que él no había podido entender en todo este tiempo: el verdadero triunfo de un boxeador es sobrevivir a sí mismo. Cuando se iba, Betulio alzó el brazo para hacer un gesto de despedida, pero el Tigrito hizo que no había visto y simplemente bajó la cabeza, escondiendo la mirada que alguna vez fue la de un tigre.

Alberto Sáez

ARTÍCULOS MÁS RECIENTES DEL AUTOR

Suscríbete al boletín

No te pierdas la información más importante de PRODAVINCI en tu buzón de correo