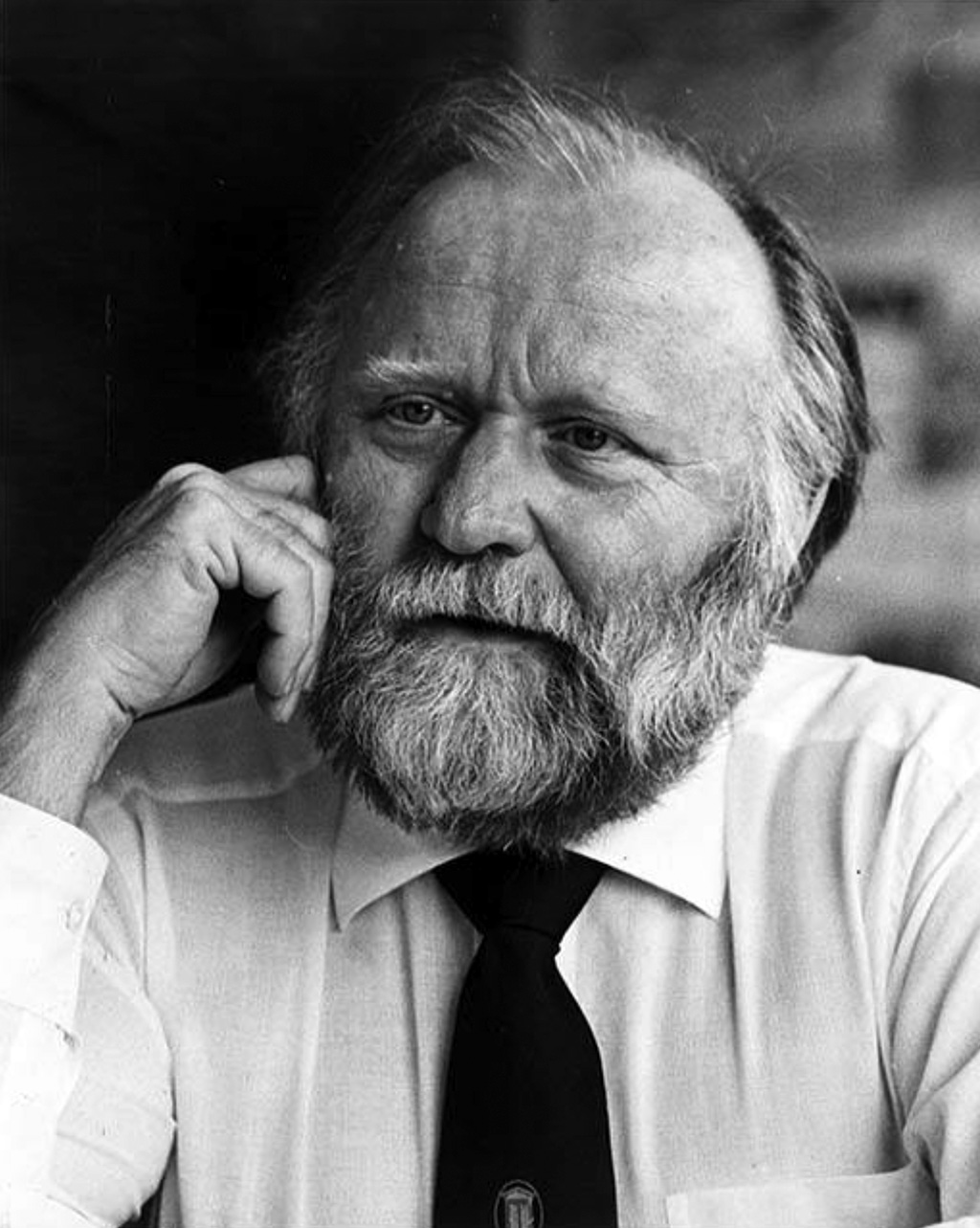

Frank Herbert. Fotografía de MOHAI

Esta historia comienza en 1959, en el desierto de Oregon, cerca de la población de Florence. Hay un sujeto que roza los cuarenta años, recorre aquella enorme aridez y hunde las botas en la arena: el Departamento de Agricultura de Estados Unidos le ha encomendado la escritura de un artículo sobre la posibilidad de sembrar el desierto con una especie de hierba traída de Europa. El tipo ha sido fotógrafo de guerra, sirvió asimismo en la Segunda Guerra Mundial –durante seis meses– en el cuerpo de los Seabee (que apoya a la fuerza naval de EE.UU), ha escrito varios cuentos de fantasía científica publicados en revistas del género, incluso tiene en su haber una novela de ciencia ficción con claras inquietudes ecológicas: El dragón en el mar, la cual ha sido aclamada por la crítica, pero que solo han leído sus familiares, algunos amigos y poco más. Tiene amistad y es seguidor del filósofo Alan Watts, coquetea con las filosofías asiáticas y con el budismo Zen, ha probado el peyote y otros alucinógenos para expandir la mente y abrir las puertas de la percepción. Es profundamente demócrata; sin embargo, ha conseguido trabajo como corrector de estilo y asesor de comunicaciones para un senador republicano. El hombre en el desierto se llama Frank Herbert. Se destaca por tener la cuenta bancaria en números rojos; él aún no lo sabe pero seis años más adelante publicará una de las obras más importantes de la ciencia ficción, el equivalente a lo que será El señor de los anillos para la fantasía, un asunto que inspirará La guerra de las galaxias y también Canción de hielo y fuego (la saga de El juego de tronos), una novela enorme tanto por su volumen –alrededor de ochocientas páginas– como por su influencia. En fin, ese tipo que atraviesa el desierto será el autor de una cosa llamada Dune.

Frank Herbert no llegará nunca a escribir el artículo encargado por el Departamento de Agricultura. Si acaso le dirá al editor que sí, que es recomendable la opción de sembrar el césped europeo en el desierto porque servirá para asentar las arenas, porque el mar de arena –es lo más rescatable del escueto informe de Herbert– se comporta como las aguas de un océano, provoca olas que se lo tragan todo, son una amenaza para los espacios construidos por el hombre e incluso pueden causar muertes. Pero Herbert no tiene tiempo ni ganas para escribir más sobre ese asunto; el viaje al desierto le ha dejado una huella profunda, él ha vuelto de aquella zona transformado en otro, con otra procura existencial, él necesita contar otra historia. Tiene la enorme suerte de que su esposa –Beverly Ann Stuart– también es escritora, pero de las que produce dinero: se ha empleado a tiempo completo en una agencia publicitaria donde resulta una destacada creativa. Beverly es, sobre todo, una esposa solidaria que intuye que si su marido no escribe esa cosa titánica que le desborda la cabeza y le asfixia el alma se va a morir, va acabar con el matrimonio y probablemente también con ella misma. Así que Beverly Ann se encarga de ser la proveedora principal del hogar, de cuidar a los hijos (Brian y Bruce), mientras Frank se dedica durante seis años a investigar, escribir, reescribir e intentar publicar esa cosa monumental que ha titulado Dune.

Dune es rechazada por una veintena de editoriales. Es demasiado larga, dicen, le falta acción, la trama es demasiado intrincada y tiene un exceso de personajes con nombres impronunciables. Le sugieren que la pieza debería ser más como Buck Rogers, que debería incluir más viajes espaciales, más rayos láser, más “ciencia ficción” de la normal, de la que le gusta a la gente. Eso dictaminan. Alguno de ellos profetiza que probablemente esté cometiendo el error de su vida, pero la respuesta sigue siendo no. Hasta que un amigo editor, pero que trabaja en una revista especializada en reparación de motores y autopartes, le ofrece un anticipo de siete mil quinientos dólares más su porcentaje por derechos de autor para publicarla en tapa dura en un volumen de unas cuatrocientas páginas. En fin, un animal extraño en un lugar rarísimo. Sin embargo, Dune ganaría pronto los premios Hugo y Nébula, los más prestigiosos de la ciencia ficción, aunque tardaría un buen tiempo en convertirse en un libro popular entre los lectores. Tarda tanto en lograrlo que incluso dio tiempo para que el amigo editor fuera echado de su cargo por haber cometido el error de empeñarse en publicar ese libro tan descomunal y delirante que no se vendía nada.

Sin embargo, como las arenas del desierto en su lento pero sostenido avance, Dune se fue expandiendo, conquistando espacios, ganando adeptos progresivamente. Para la década de los setenta Herbert ya era un escritor reconocido, invitado a conferencias y celebrado mundialmente. Considerado, además, uno de los más insignes representantes de la ciencia ficción ecologista (algo que más tarde daría frutos en la rama de la ciencia ficción dedicada a las inquietudes de índole ambiental: el greenpunk). Herbert había logrado –aunque se había gastado la vida entera en el intento– fundir en una misma criatura todas sus pasiones-obsesiones: la ciencia ficción, la sed de poder y las ambiciones desatadas por la explotación desaforada de recursos que atenta contra el mundo y sus especies; asimismo, la importancia de incorporar filosofías y modelos orientales en el pensamiento occidental.

Dune es una épica que narra el viaje de un héroe llamado Paul Atreides para poder convertirse en el Mesías («Muad’Dib, el ratoncito del desierto») que profetiza una leyenda que anuncia su surgimiento algún día en el planeta Arrakis (llamado Dune por sus habitantes, los «fremen»), único lugar del universo donde se produce una droga alucinógena altamente adictiva, llamada «La especia Melange», que prolonga la vida y aumenta las capacidades cognitivas que sirve a los pilotos espaciales para intuir las rutas más expeditas y seguras para cruzar el cosmos; un símbolo de estatus que se evidencia en el azul fulgurante de los ojos de sus consumidores. Dune es una voz de alerta en clave de metáfora de ficción especulativa sobre los desmanes de la explotación petrolífera y los peligros que esto implica para el medio ambiente, así como para todos los habitantes del planeta; aunque finalmente, pero no menos importante, Dune –y aquí su complejidad y su profundidad– es un libro sobre la manipulación. Todo el mundo manipula: los villanos, los buenos, los aparentemente neutrales. Incluso podríamos concluir que es mentira la historia del Mesías de Arrakis, que el viaje del héroe de Paul Atreides para convertir a Arrakis en un planeta verde con lluvias y mares no es más que un invento para cambiarle la narrativa al universo gestado por una fraternidad de sabias hechiceras de la Orden Bene Gesserit a la que pertenece la madre del protagonista. Quizás los únicos que escapan a este intrincado juego de manipulaciones, los únicos genuinos y diáfanos, sean esa suerte de beduinos habitantes del planeta desértico: los fremen (una manera de decir freemen: hombres libres). Por lo que la auténtica redención de Paul Atreides no está realmente en convertirse en un mesías sino en transformarse en un hombre libre, en uno de los fremen.

Dune es un libro que aunque pueda intimidar por su tamaño y por la cantidad de personajes con nombres tan intrincados como su trama, se lee con pasmosa facilidad. Hay algo en la narrativa de Herbert que engancha, que te impulsa a seguir leyendo, que te hace devorar esa historia en pocos días. Es un texto lleno de personajes, escenarios y secuencias extravagantes (quizás la palabra más adecuado aquí sea “flamboyante”), una hermosa exageración que ha seducido a varios cineastas al punto de querer llevarla a la pantalla en intentos más o menos fallidos. Porque hay como una especie de maldición en Dune: el proyecto promete, el autor que se obsesiona con ella se dedica en cuerpo y alma a la ardua tarea de domesticarla (aún más difícil que tejer una cuerda de arena, diría Borges); visualmente es tan apetitosa, los personajes auspician tanto, pasan y pasan los años y Dune no pierde ni un ápice de vigencia, al contrario, la va ganando, se va haciendo cada vez más mítica y fascinante; pero hasta los mejores y más ambiciosos acaban encallados en esas dunas. No pudo con ella Alejandro Jodorowsky que contaba con la conceptualización visual de H. G. Giger y Moebius (más de tres mil imágenes dejaron hechas a mano alzada a manera de precioso story board para esa película nunca hecha), que incluso logró convencer a Salvador Dalí para hacer el papel del Emperador Padishah Corrino; que incluía a Orson Welles como el villano Barón Vladimir Harkonnen (un sibarita despiadado, plagado de pústulas y tan obeso que para moverse necesitaba de motores antigravitacionales) y con la música a cargo de la banda francesa Magma y de los ingleses de Pink Floyd. Jodorowsky no logró llevar aquella criatura titánica a la pantalla, pero nos dejó un valioso documental Jodorowky’s Dune (2013) y una saga donde logró aterrizar gran parte de la película que nunca hizo en celuloide pero sí en novela gráfica: La casta de los Metabarones, con guion de Jodorowsky e ilustraciones de Juan Giménez.

En 1984 David Lynch asumió el testigo de llevar a la pantalla la obra de Herbert. En ese momento Lynch estaba trabajando con el equipo de George Lucas para hacer Star Wars pero cuando le propusieron dirigir Dune se mudó rápidamente de universo. Esta vez la película sí llegaría a ser estrenada, pero también maltratada con ensañamiento. No sabemos si fue que se le salió de las manos a Lynch o si más bien los productores no dejaron que Lynch agarrara las riendas como él quería y necesitaba. Vista a la distancia el maltrato del que fue víctima esa Dune de Lynch es injusto. A todas luces inmerecido. Ciertamente tiene momentos fallidos, pero hay otros que son una genialidad. Es rescatable una esencia allí muy Lynch que definió en gran medida el imaginario y la estética que hoy tenemos de Dune. De cualquier manera, aunque hoy sea vista con ojos más benévolos, es la única película de la que David Lynch se arrepiente, la única a la que considera un fracaso, la única en la que en algún momento pidió retirar su nombre de los créditos. Había una cantidad de combinaciones muy raras en esa película de Lynch, entre ellas que la música estaba a cargo de Toto y Brian Eno a la vez. Y que el antagonista de Paul Atreides (interpretado por Kyle MacLachlan, el actor fetiche de Lynch) fuera Sting en su papel de Feyd-Rautha Harkonnen (el sobrino menor del Barón, destinado a ser el heredero de la Casa Harkonnen). El reparto estaba plagado de estrellas internacionales: José Ferrer, Silvana Mangano, Sean Young, Patrick Stewart y Max von Sydow, entre otros. Por cierto, en la primera versión de Dune que propuso Frank Herbert el protagonista de la historia no era el joven Paul Atreides, sino ese personaje interpretado por Max von Sydow: Liet-Kynes, el planetólogo y ecologista imperial en Arrakis, y líder de los fremen al comienzo de la novela. Pero bueno, algún lector agudo y de confianza le habrá dicho a Herbert que por más ecologista que fuera, ese personaje no tenía madera de héroe, que mejor lo relegara a un papel importante pero más secundario y se centrara más en la figura del joven Atreides.

Hay una anécdota que confesaría muchos años después el actor Patrick Stewart (el famoso calvo que interpreta al comandante Jean-Luc Picard en Star Trek y también al Profesor X, líder de los mutantes en X-Men): cuando se acabó el rodaje de la Dune de Lynch él no tenía la menor idea de para dónde iba la historia. Con mucha pena, pensándose corto de entendederas, se lo comunicó en confianza a otros integrantes del reparto, pero nadie tenía somera idea de qué habían filmado ni para qué. Pero bueno, ojalá David Lynch sí supiera para dónde iba todo eso.

Lo único que sí se supo, para molestia de los actores a quienes les tocó hacer ese papel, es que los incómodos y calurosos trajes que lucían las temibles tropas imperiales de los Sardaukar habían sido hechas a partir de bolsas negras para guardar cadáveres. Usadas.

David Lynch y Frank Herbert en el set de Dune, 1984

El mismo Frank Herbert, sin embargo, consideró que Lynch había hecho un auténtico festín visual con su Dune, y que era una obra a la que le tenía legítimo afecto. Dijeran lo que dijeran los demás, él no se sentía decepcionado con esa versión cinematográfica de su obra. En un punto, Herbert incluso se acercó a Lynch cuando supo que se encargaría de hacer la película para plantearle su propio guion para Dune, pero acabó admitiendo que aquello que sugería era un absoluto desastre y que la propuesta de Lynch resultó muy superior.

A los pocos meses de estrenada la película, Herbert se enteró de su padecimiento de cáncer. Estuvo durante un año luchando contra la enfermedad, pero no consiguió una especia Melange que le regalara años extra de vida. Murió en febrero de 1986. Tenía sesenta y cinco años y había vendido doce millones de ejemplares de Dune. Estaba trabajando en la séptima entrega que escribía ahora junto con su hijo Brian Herbert, el heredero de la saga de Dune que hoy alcanza una treintena de libros.

Como es sabido, pronto viene una nueva película de Dune (al parecer serán dos entregas, esta es solo la primera parte, tal como la había escrito originalmente Herbert en dos volúmenes). En esta oportunidad de la mano del canadiense Denis Villeneuve (director de filmes de ciencia ficción bien logrados como La llegada y Blade Runner 2049). Algunos dicen que su estreno en el último festival de Venecia provocó una ovación de pie durante siete largos minutos por parte de los asistentes. Aunque otros señalan que se trata básicamente de la misma película de Lynch pero con los actores y los efectos especiales de 2021. Otros –los menos– aseguran que como Jodorowsky y Lynch se acaba también estrellando contra el desierto y resulta comida para gusanos. Los gigantescos, indomables, temibles gusanos de Arrakis; los guardianes de la especia, los portadores del secreto de tan codiciada droga.

En 2015, cincuenta años después de la publicación de la novela de Herbert y cincuenta y cinco después de su escueto informe sobre la recomendación de sembrar el desierto de Oregon, el Departamento de Agricultura de Estados Unidos se abocó a arrancar toda la hierba europea al considerarla una especie no nativa, nociva e invasora. Así que al desierto no lo detiene nadie, esta historia pica, se extiende y continúa. Como un organismo vivo al que le falta aún mucho por recorrer, mucho por contar.

José Urriola

ARTÍCULOS MÁS RECIENTES DEL AUTOR

Suscríbete al boletín

No te pierdas la información más importante de PRODAVINCI en tu buzón de correo