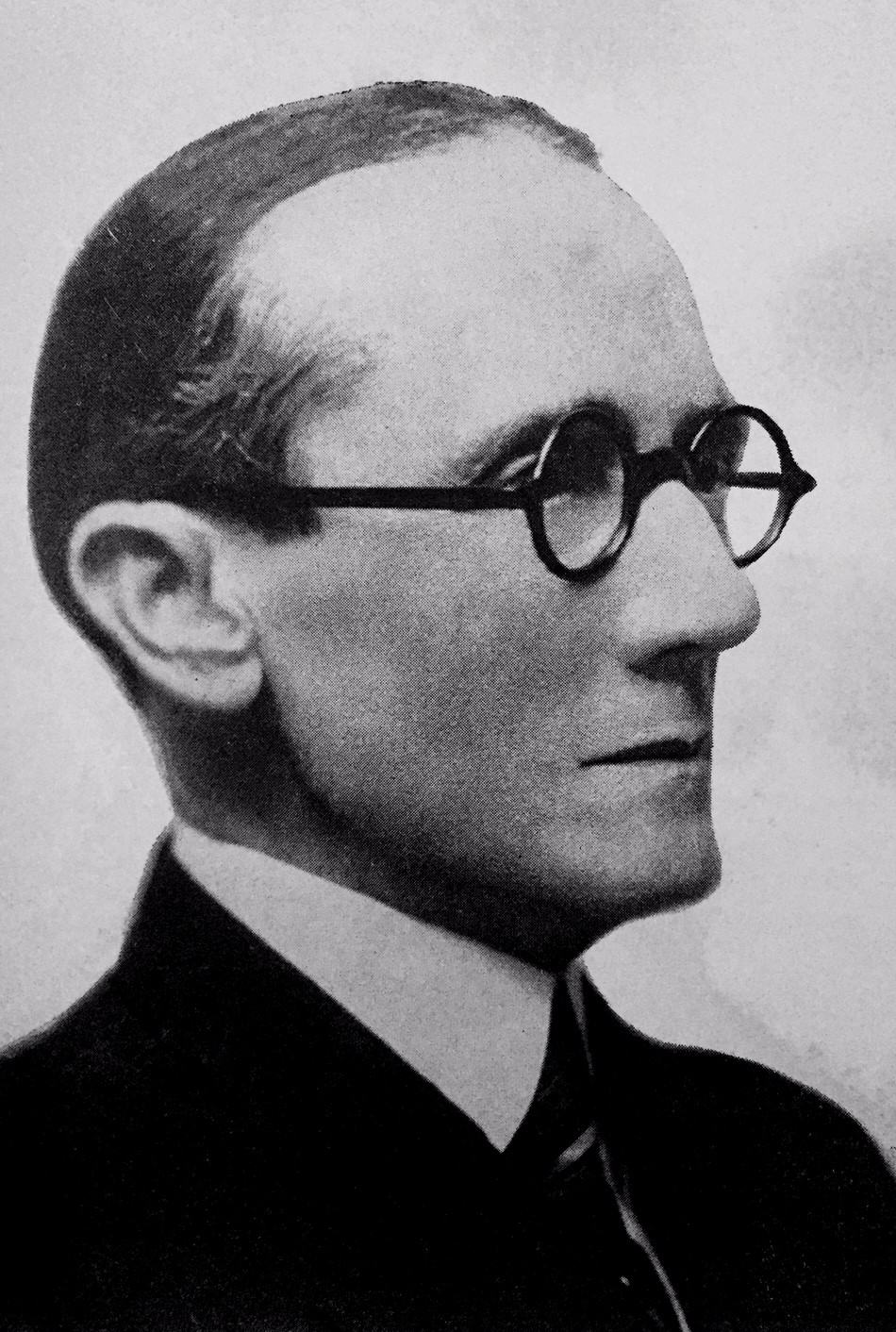

José Gil Fortoul

1

Tras promediar el siglo XIX, la agenda progresista en Latinoamérica —inclusiva del fomento de la inmigración y la inversión extranjera, así como del mejoramiento ferroviario y de infraestructura en general— fue llevada adelante por Estados que, como lo probó el México de las primeras reformas lideradas por Benito Juárez, alcanzaron un alto grado de secularización, impulsados por un positivismo marcado por las nociones de orden, progreso y civilización. Era un programa que parecía responder a la cuestión y preceptiva planteadas en las Bases y puntos de partida para la organización política de la República Argentina (1852), decálogo escrito por Juan Bautista Alberdi desde su exilio en Valparaíso, orientado a reconstruir su país tras la dictadura de Juan Manuel de Rosas.

“¿Cómo hacer, pues, de nuestras democracias en el nombre, democracias en la realidad? ¿Cómo cambiar en hechos nuestras libertades escritas y nominales? ¿Por qué medios conseguiremos elevar la capacidad real de nuestros pueblos a la altura de sus constituciones escritas y de los principios proclamados?

Por los medios que dejo indicados y que todos conocen; por la educación del pueblo, operada mediante la acción civilizante de Europa, es decir, por la inmigración, por una legislación civil, comercial y marítima sobre bases adecuadas; por constituciones en armonía con nuestro tiempo y nuestras necesidades; por un sistema de gobierno que secunde la acción de esos medios”.

Desde la desengañada perspectiva de treinta años de vida republicana desaprovechada, el análisis del miembro de la así llamada Joven Generación Argentina conjugó varios de los factores orientados a consolidar los proyectos nacionales, después de la euforia independentista. Al contrastar con las tempranas constituciones libertarias, formuladas al calor “de echar la dominación europea fuera de este suelo”, cuando los “nombres de inmigración y colonización despertaban recuerdos dolorosos y sentimientos de temor”, Alberdi abogó por nuevos “medios y necesidades” seculares y materiales requeridos por las incipientes “repúblicas” para dejar de ser “desiertos”.

2

Habiendo perdido en 1847 la mitad de su territorio en la guerra con Estados Unidos, México parecía adolecer, mutatis mutandis, de ese republicanismo desértico advertido por Alberdi. Tras el régimen monárquico de Maximiliano de Habsburgo (1862-67) y la reinstauración republicana, las segundas reformas liberales promovidas por Juárez no lograron recuperar el país escindido entre profesionales urbanos y hacendados, por un lado, y la sempiterna indiada campesina, por el otro. Las mejoras materiales del liberalismo económico, más que político, lideradas por una aparente burguesía europeizada, llegaron al endeudado país azteca con la autocracia de Porfirio Díaz (1876-1910), cuya principal credencial electoral era haber ayudado a don Benito a expulsar a los “franchutes”. Como régimen adalid de los contrastantes beneficios del liberalismo decimonónico en Latinoamérica, puede señalarse que durante la “tiranía honrada” de don Porfirio —con “poca política y mucha administración”, como rezaba uno de sus lemas— la población mexicana se incrementó en más de 50 por ciento, pasando a 15 millones, mientras la red ferroviaria se extendía de 800 a 24.000 kilómetros.

Tal transformación se debió en mucho a los buenos oficios de José Yves Limantour, al frente del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, entre 1893 y 1911. Fundador de la Unión Liberal constituida en 1892 para apoyar la reelección de don Porfirio – a pesar de que este se había opuesto a las reelecciones de Juárez en 1871, así como de Lerdo de Tejada en el 76 – Limantour devino adalid de la camarilla conocida como los “científicos”. El mote pasó a ser aplicado a hombres de negocio e intelectuales capitalinos que pregonaron los logros materiales de la ya instaurada dictadura, fomentando además políticas para la modernización mexicana, apelando para ello a Augusto Comte y otros autores positivistas. Además de la atracción de inversiones foráneas, especialmente estadounidenses, junto a la consiguiente mejora de infraestructura, una de las grandes preocupaciones fue el fomento de la inmigración foránea, en la que México, con apenas cien mil extranjeros, estaba a la zaga de los millones arribados al Cono Sur.

La controversial ambivalencia económica y social de ese liberalismo mexicano llevó a algunos de los así llamados científicos a apologizar los prodigios de la pax porfiriana para justificar las sucesivas reelecciones del general Díaz. Así lo hizo Francisco Bulnes, congresista y diplomático del porfiriato, al parangonar, en 1903, el bienestar alcanzado por el régimen con la prosperidad del imperio de Octavio:

“Ha destruido las dinastías de los caciques, disuelto sus guardias nacionales; los ha privado de sus exacciones; prohíbe que tiranicen a los pueblos, y derrama torrentes de civilización en sus territorios para dejar a aquéllos sin prestigio, para conquistar a la sociedad; ha emprendido, como Augusto, grandes obras materiales que dan trabajo a grandes masas y levanta suntuosos edificios para satisfacer el bienestar, el orgullo y la vanidad de los mexicanos.”

Porfirio Díaz

Todavía en vísperas del estallido de 1910, en la calma precedente a la tormenta, el erudito maestro Justo Sierra, ministro de Instrucción Pública desde 1905 —respetado y venerado por los venideros revolucionarios incluso— tributó a su señor don Porfirio, en ocasión de inaugurar la Universidad Nacional, otro panegírico de su pax, construida sobre ferrocarriles, usinas y mieses:

“Mucho habéis hecho por la patria, señor; hoy el mundo contempla de cerca con qué solemne devoción os habéis puesto al frente de la glorificación de nuestro pasado, que oscuro y triste como es, ha sido aceptado entero y sin reserva por la nación mexicana, para hacer de él nuestro blasón de oro y de gloria. Habéis sido el principal obrero de la paz, la habéis incrustado en nuestro suelo con las cintas de acero de los rieles, la habéis difundido en nuestro ambiente con el humo de nuestras fábricas y os esforzáis con gigantesco esfuerzo en transformarla en frutos que anhelan nuestros amigos ricos, y en mieses que cubran nuestras planicies, regadas ya, con su maravilloso toisón de oro”.

3

Sin importar esos logros materiales y estabilizadores, en su Ulises criollo (1935), autobiografía que registra el turbulento tránsito del porfiriato a la revolución, José Vasconcelos fustigó el socorrido progresismo del régimen en un contrastante díptico: “El porfirismo creyó realizado el progreso porque llegaba a México un automóvil, pero en las casas de la ciudad de México se seguía guisando con carbón vegetal, como en los tiempos de Moctezuma”. Allende la capital, los trabajadores de las fábricas, los obrajes y las plantaciones, la mayoría en posesión de inversionistas extranjeros, no tenían derecho a sindicalizarse, mientras el campesinado seguía clamando por la preterida reforma agraria. Por contraste con los ejidos comunales abundantes al momento de la independencia, el censo de 1910 arrojaba que las haciendas “pequeñas” superaban las 100 mil hectáreas, concentrándose todas las tierras en manos de 840 hacendados. Por lo demás, contraviniendo el derecho colonial, los adjudicatarios de tierra pasaron a ser dueños de los recursos del subsuelo, lo que hizo que buena parte de los abundantes minerales, incluyendo el petróleo en auge, estuviera a merced de extranjeros, liderados por el californiano Edward Doheny. En vista de esa explotación leonina, perpetrada por una “nueva casta latifundista” en lugar de una verdadera burguesía emprendedora, como querían retratarla los “científicos”, el porfirismo solo representó el resurgimiento del “feudalismo colonial”, según el diagnóstico sombrío de Octavio Paz en El laberinto de la soledad (1950).

Tal como Vasconcelos denunció tras desencadenarse la revolución en 1910, aquellos porfiristas cultos y oficiosos como Sierra y Bulnes se afincaban en la tesis positivista de que “un pueblo de mestizos (…) no podía aspirar a nada mejor que el tirano benévolo”. En efecto, como reforzando los argumentos sobre la inmadurez de las naciones latinoamericanas y de otras regiones atrasadas de los trópicos, los cuales justificaban el colonialismo y las dictaduras en el mundo de entre siglos, Bulnes apoyaba su razonamiento en premisas reminiscentes de Benjamin Kidd en The Control of the Tropics (1898): “No es posible sentirse menor de edad y aspirar a la soberanía”. Y apelando a las debilidades de la “raza indolatina” y de la atávica antinomia entre civilización y barbarie, al justificar en 1903 la sexta reelección de Díaz, el mismo Bulnes utilizó argumentos alertadores sobre el anacronismo mexicano, después de casi un siglo de vida republicana: “Es preciso que los kilómetros de vías férreas no sean arrancados por las crispadas garras de la guerra civil; es preciso que los hilos telegráficos no vuelvan a anunciar al mundo nuestra barbarie, nuestra laxitud, nuestra impotencia…” (122, 135).

Pero la reelección fue confrontada en 1910 y los telégrafos hubieron de propalar que la pax porfiriana había sido quebrada cuando el general Francisco Madero, oponente y vencedor con el Partido Nacional Antirreeleccionista, hubo de refugiarse en Estados Unidos después de que el régimen lo declarara insurrecto. Desde allí redactó el Plan de San Luis Potosí, exigiendo la renuncia del dictador y la celebración de elecciones limpias; tras revueltas nacionales y negociaciones lideradas por Limantour, don Porfirio transigió en exiliarse en París, donde murió en 1915.

4

No obstante anclarse en siglos diferentes —en los que ambos regímenes se sucedieron con señalada continuidad— un paralelo con el porfiriato y sus científicos puede ser establecido a través de la dictadura de Juan Vicente Gómez (1908-35) y su justificación por los llamados “doctores” del gomecismo. No olvidemos en este sentido que —como señalara el historiador argentino José Luis Romero, a propósito del término análogo al de “científicos”— “‘Doctores’ solían llamárseles a los hombres de la ciudad que preferían las sutilezas de la política al ejercicio de las armas”.

Al igual que en el caso de Díaz, quien la utilizara para socavar el federalismo azteca, la maquinaria dictatorial del “pacificador de Venezuela” se apoyó desde el inicio sobre un ambicioso programa de obras públicas en provincia, tendente a la unificación territorial y la supresión de revueltas, objetivos facilitados por la bonanza petrolera desde finales de la década de 1920. Un poco como ocurriera con el “pan o palo” – otra de las divisas de don Porfirio – el régimen del Benemérito —gratificante con la burguesía comercial y petrolera, munificente con las clases medias sumisas— no dudaba en reducir a cárceles y torturas a todos los factores disidentes. Y también como el porfiriato, estuvo respaldado por la interpretación positivista de la turbulenta historia republicana, elaborada por los eruditos intelectuales al servicio del sátrapa iletrado.

Una de las piedras angulares de esa ideología fue provista por Laureano Vallenilla Lanz, cuyo Cesarismo democrático (1919), amén de retomar viejos argumentos planteados por José Gil Fortoul en El hombre y la historia (1896), con relación a la debilidad racial hispana, desató polémicas sobre las dictaduras latinoamericanas del período. Basándose en la idea del jefe militar explorada por Herber Spencer y Fustel de Coulanges, el antiguo estudiante de La Sorbonne y del Collège de France proponía la figura del “gendarme necesario” como única vía para superar los traumas políticos de la inestable república caribeña. Ese César Democrático era también necesario para someter los caudillismos regionales a una “sociedad orgánica”, al menos según la versión elaborada por Vallenilla de los estadios de solidaridad distinguidos por René Worms y Émile Durkheim.

Laureano Vallenilla Lanz

Si bien la intención inicial de la obra fue producir una interpretación desmitificada de la gesta independentista, devino famosa por su justificación política de la ya desenmascarada dictadura gomecista. Declarando ante los críticos su admiración por el general Gómez y sus logros, el sociólogo finalmente proclamó la legítima necesidad “de un gobierno fuerte, dirigido por un hombre de Estado, por un patriota consciente de sus deberes, quien como otros grandes caudillos de América, representa la encarnación misma del poder y mantiene la paz, el orden, la regularidad administrativa, el crédito interior y exterior…”. Ya fallecido Díaz —de quien esos logros fueron predicados— además del Benemérito, quizá tenía en mente don Laureano los casos de Manuel Estrada Cabrera (1898-1920) en Guatemala y Augusto Leguía (1908, 1919-30) en Perú, cuyas autocracias alcanzaron logros económicos y materiales.

5

Además de justificable por la turbulenta historia venezolana, la autocracia gomecista no era muy diferente del fascismo europeo de entreguerras, según la argumentación de Pedro Manuel Arcaya en The Gómez Regime in Venezuela and its Background (1935). El entonces embajador venezolano en Washington se oponía a la crítica internacional a la dictadura andina, postura preconizada en el libro de Thomas Rourke, Tyrant of the Andes, donde los logros económicos del “sortario” dictador, beneficiario del oro petrolero, eran ensombrecidos por sus crímenes ominosos. Entonces, como hiciera Bulnes con don Porfirio, el erudito venezolano, cuya biblioteca privada atesoraba 70 mil volúmenes, hubo de buscar entre los héroes de la Antigüedad romana para parangonar los méritos y proezas del “Fundador de la Paz”. Según Arcaya, cuando Escipión el Africano iba a ser juzgado ante la nación por cargos menores, el conquistador de Cartago se limitó a conducir a los romanos al templo, para así agradecer una vez más a los dioses por su cumplida gesta en África.

“Siguiendo su ejemplo, el General Gómez podría haber dicho a los venezolanos, ante los que fue acusado, ‘Viajemos a través de la República en automóvil, por las carreteras que he abierto, y retornemos al Panteón Nacional para dar gracias a Dios ante la tumba de Bolívar, porque las guerras civiles han cesado en nuestra tierra, la cual él liberó, y porque las deudas de la nación han sido pagadas’”.

A diferencia de don Porfirio, muerto en su exilio parisino, el Escipión venezolano falleció invicto en Maracay, el mismo año de la publicación del panegírico de Arcaya en el mundo angloparlante. Por mucho tiempo, una revancha histórica impidió dar cuenta con justeza de los logros gomecistas, aunque aproximaciones posteriores tendieron a establecer una evaluación más balanceada de la luenga y controversial era. Por un lado se arguyó que, aprovechándose del pasado suicida de Venezuela en términos de guerras civiles y conflictos, los “doctores” del gomecismo forzaron interpretaciones de sus venerados maestros europeos, para así justificar la dictadura implacable. Por otro lado, John Lombardi y otros autores reconocieron que el costoso préstamo tomado de la escuela de Comte hizo posible completar veintisiete años de “Unión, Paz y Trabajo”, divisa que probó ser fundamental para la modernización secular de Venezuela y del resto del continente. Y si los doctores del gomecismo ciertamente fabricaron la “leyenda dorada” de sus logros, como lo hicieran los científicos porfiristas, la “leyenda negra” tejida por sus oponentes también ignoró por mucho tiempo, como señalara Manuel Caballero, la transformación social y cultural ocurrida bajo el yugo del “tirano liberal”.

Arturo Almandoz Marte

ARTÍCULOS MÁS RECIENTES DEL AUTOR

Suscríbete al boletín

No te pierdas la información más importante de PRODAVINCI en tu buzón de correo