1

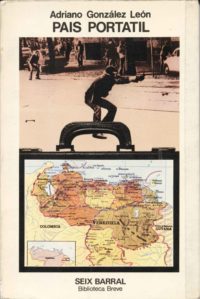

Leí País portátil (1968) en primero o segundo año de bachillerato, a inicios de la década de 1970, sin sospechar para entonces que estudiaría yo urbanismo y me dedicaría al estudio de las ciudades. El profesor de Castellano y Literatura nos hizo notar que la obra de Adriano González León secularizaba el motivo de la odisea homérica, la cual habíamos estudiado con el mismo profesor en un curso anterior. No recuerdo si nos advirtió que el autor venezolano urbanizaba el viaje a través de la Caracas del este y del oeste siguiendo, más que a Homero mismo, el ejemplo de James Joyce, con su Ulysses (1922) a través de Dublín. En todo caso, tras saborear la lectura de Díaz Rodríguez y Blanco Fombona en el tema del modernismo, cuya diminuta capital me resultó seductora pero antañona, quedé atrapado en la contemporánea trama de González León.

Atravesando la Caracas metropolitana con su maletín lleno de municiones subversivas, el gocho Andrés Barazarte estructura una travesía que es a la vez ristra de contrastes entre el pasado rural e infantil, y el presente urbano y adulto de su familia andina, así como del país todo. Según resumiera Orlando Araujo, el clásico de González León está estructurado por “la línea horizontal del medio día de Andrés Barazarte a través de la ciudad, cruzada verticalmente por su pasado personal, volcado en secuencias evocadoras…”. De manera que incluso en ese País portátil tan urbano y de su tiempo, asoman también –según señalara nuestro profesor del colegio Tirso de Molina– la provincia y la ruralidad pretéritas, tan características de la literatura venezolana y latinoamericana del boom. Difería en ese sentido de Cuando quiero llorar no lloro (1970), otro clásico urbano que también leímos a la sazón, recién salido de la fragua de Miguel Otero Silva.

Recordé esa advertencia sobre el provincialismo de País portátil al encontrar, ya estudiando yo urbanismo, un texto de González León incluido en Así es Caracas (1980), de la serie editada por Soledad Mendoza. Con escasos recuerdos adolescentes asociados con la capital, adonde el joven llegara en los años cincuenta, fueron las improntas del paisaje natural capitalino, en contraposición con sus deformaciones artificiales, los motivos de “Río igual ciudad”, escrito por el autor trujillano con resonancias proféticas.

“Cercana a un río absurdo, esta aglomeración de aceros, de asfaltos pretensados y locuras, sólo es asimilable con un buen respaldo de los sueños. Círculo de los ruidos, ágora de las máquinas, casa de los demonios, plaza del escándalo, fachada de lo abusivo, mercado de la desfachatez, así, con el lenguaje de los viejos profetas provoca nombrarla, hacer la lista de sus abominaciones”.

Parece esa letanía hacer a González León sobrellevar el pandemónium caraqueño, predicable de la ciudad venezolana en general. Urbe del “desamparo del transeúnte”, arrojado en calles donde “huele a gasolina y a frutas” a la vez, son algunas de las dislocaciones entre lo rural y lo urbano, que tanto como de González León el cronista, podrían ser confesiones del gocho Andrés Barazarte, atravesando la capital de País portátil. Porque no olvidemos en este sentido que, como señalara Abel Ibarra, “Andrés y Adriano son el mismo personaje, sólo que, en diversas circunstancias, les fue cambiando el mundo”, tornado sin duda más metropolitano para ambos, sin desprenderse de atavismos.

2

Ya decantado yo por temas urbanos, después de País portátil comencé a leer la columna “Del rayo y de la lluvia”, publicada semanalmente por González León en El Nacional. Las contraposiciones entre lo rural y lo urbano penetraban, desde su título mismo, las crónicas cargadas de imágenes estruendosas, suavizadas con frecuencia por motivos provincianos y bucólicos. Estos se colaban también en la poética de Juan Calzadilla y Eugenio Montejo, para citar coetáneos de González León, anunciando en todos el lenguaje más metropolitano de los grupos Tráfico y Guaire de los años ochenta. Como si se tratase de un Arístides Rojas secular, era registrada en la columna periodística la noticia efímera y puntual, propia de la ciudad, como que se detuvo el reloj de la torre de Sabana Grande –La Previsora, suponemos– lo cual devenía “una manera de detener el tiempo y hacer esta noche perpetua”, informaba el escritor habitual de la calle Real y de la avenida Solano a sus bohemios conciudadanos de la República del Este. A diferencia de la prensa escrita donde se camuflaba, en la crónica del autor trujillano “la noticia diaria salta de su limitado entorno informativo, de su asfixiante inmediatez, para respirar una nueva atmósfera donde logra transmutarse en parábola.…”. Enmarcadas así en la rayuela cronística ofrecida semanalmente en El Nacional, las noticias devenían alegorías y parábolas emanadas con frecuencia del acontecer urbano; porque acaso como su imperial tocayo romano, Adriano –al decir de Ibarra, en introducción al volumen compilatorio de 1991– ponía “el ojo a un espacio sagrado, que se oculta tras la apariencia profana de una ciudad”.

También está en Del rayo y de la lluvia (1981) la refracción de Caracas con sus contrastes entre provincia y metrópoli, entre ruralismo y urbanidad trastornados. Por ello la ciudad es una “repetida locura” cotidiana que no impide “al humo entremezclarse al verde”. Por ello un barrio “se muere y otro estalla después que las grúas y las máquinas han paseado su procesión de animales fabulosos”. Por ello coexisten en Caracas las silenciosas y solitarias casas de fantasmas en La Florida y otras viejas urbanizaciones, como las conocidas por el escritor en Alto de Escuque, con la “tromba urbana” de las avenidas y calles principales. Y es en estas donde estalla a diario el alboroto que marca la crónica caraqueña de González León: “Escándalos, luces, lubricantes, combustibles, taladros, perforadores, cuentas, giro veloz. Toda una mecánica de la torpeza y la brutalidad…”

3

A diferencia de lo ocurrido durante la primera mitad del siglo XX, cuando persistieron la nostalgia bucólica y la oralidad tradicional del tiempo de Maricastaña, en el tercer cuarto del siglo solo una vertiente del imaginario provinciano se coló, a través de las puertas de campo y de pasado, en novelas entre parroquianas y urbanas de Salvador Garmendia o Adriano González León. También en su crónica, ya en mucho intelectual y cosmopolita, el segundo trató de rescatar, al decir de Ibarra, esa “suerte de santidad existencial que hay en lo rural venezolano”. Como si nos hablara todavía un miembro de la familia Barazarte en el Trujillo atávico, se recorta en el “Tiempo familiar” de El rayo y de la lluvia la estampa del padre en el caserón arruinado:

“En la casa solitaria, la mata de limón, un solar con pantano, cuentas de vidrio, rosarios destrenzados, silencios, retratos muy llenos de amarillo, el fantasma avanza sin armadura ni caballo, tan provinciano, sin voz sonora ni castillos, tan cargado de deudas y tristuras, tan papá más que padre, sin ceremonias reales y un poco de facturas y recibos a cancelar y sufrir”.

Junto a ese padre fantasmagórico y atribulado, asoma en Del rayo y de la lluvia la madre en medio de sus oraciones, arrastrando su “andar martirizado por la casa”. Sufriendo esta los dramas del universo, como señalara Gaston Bachelard en La poétique de l’espace (1957), en esa casona solariega bañada por las santificadas lágrimas de Ernestina, aparece también la tía hacendosa y rezandera, primorosa y solterona, sosia de la prima Angélica de la novela:

“¡Esa palma doblada en cruz! La cruz de palma contra los aguaceros y los excesos del cielo. ¡Su amor…! Tía de mimbre y de vela esteárica y de máquina Singer sonando su bobina con hilo enredado en el ojo de la aguja como cualquier rico tratando de penetrar en el reino de los cielos. Tía… invoque sus ungüentos, sus sedas, las estampillas que venían de otro mundo, los recuerdos en cofres amarillentos y alfileteros de trapo, manchas para las cartas de negocios y tinta en letra cursiva para los asuntos de corazón”.

Por la persistencia de esas memorias interioranas, ya en medio de la Caracas violenta, el cronista se refugia en los olores infantiles que había en el patio de la escuela; “o el patio de la tía hace tiempo o un patio del cual leíamos o la calle de la película o cualquier patio que inventamos para que se aposente el olor o siga por la avenida estremecida de luces, con un gusto a otro mundo apetecido o una calle de bombillos temblorosos por los lados de Catia…”. Puede así atribuirse a González León el cronista lo que Abel Ibarra predicara de Andrés Barazarte, la criatura novelística de aquel: “…Andrés lo que persigue es, justamente, alcanzar ese espacio sagrado para obtener alguna unidad interior posible, al parecer perdida irremediablemente desde que salió del paraíso provinciano…”. Pero si en la novela el protagonista es una suerte de expulsado del paraíso o ángel caído de aquel celaje interiorano, el cronista busca cierta reconciliación, me atrevo a decir, con la tierra urbanizada donde le ha tocado vivir.

4

Años después volví a Del rayo y de la lluvia buscando la crónica viajera, siempre urbana, para mi pesquisa sobre La ciudad en el imaginario venezolano. A lo largo de esta había tenido la impresión de que –después de clásicos que van de Preguntas a Europa (1937) de Picón Salas; pasando por Viaje por el país de la máquinas (1954), de Enrique Bernardo Núñez; hasta El globo de colores (1975) de Uslar Pietri– aquel género perdió resonancia en el último cuarto del siglo XX, en medio de la masificación turística y de los medios de comunicación. Y aunque esa resonancia no fuese recobrada, me encontré con la sorpresa de un González León viajero que actualizaba esa genealogía.

En “Tiempo de lo urbano y las mudanzas” –para utilizar la agrupación dada por el autor a sus crónicas en Del rayo y de la lluvia– aparece el viajero universal al tiempo que melancólico, como lo fuera Picón Salas. Hay allí postales de una gran urbe latinoamericana como Ciudad de México, captadas en el contrastante atardecer tan gustado por el autor trujillano, con sus luces, “los edificios de vidrio, las torres, los templos, las pirámides, las calzadas, los bosques ensombrecidos, el rostro de los dioses, los rostros disueltos de Villa y Zapata, los hombres tomados por la melancolía…”. Acaso por pertenecer a un período más temprano de su vida y haber significado una experiencia más raigal –desde la publicación de su primer libro, Las hogueras más altas (1957), hasta el encuentro con su primera esposa argentina, Mary Ferrero– no está Buenos Aires en Del rayo y de la lluvia. Sin embargo, bullendo allí “lo más granado” del “mundo bohemio” que tanto lo sedujo siempre, en conversación retrospectiva con Milagros Socorro en 2005, el autor otoñal reconoció que de la metrópoli austral había obtenido “lo más importante” de su “formación vital e intelectual”.

Por haber sido gran estación de su vida, ocupan buena parte de la crónica de González León las vivencias de Madrid, la cual arrastraba mucho de la capital provinciana embozada por el franquismo y rezagada con respecto a la Europa de la segunda posguerra. Bien lo resumió en una postal de comienzos de la democracia, cuyo “destape” rabioso y farandulero hace al escritor volverse hacia estampas más castizas:

“Ciudad, como se ve, por los cuatro costados, por las cuatro puertas, por las fachadas, los parques y los textos que han fabricado una milagrería. Ingenua, a pesar de la tan alabada picardía. Al beso de las parejas en las calles, al desnudo cultivado del music-hall y la farándula, a las portadas audaces, lugares comunes de todas las ciudades del mundo, se les llama destape. Pero es que el sentido pacato no ha muerto todavía. Y no hay peor cosa que un nuevorriquismo de lo pornográfico. Por ello es importante volver a las molduras, a ciertos enladrillados cercanos a la Academia de la Lengua, a esos gritos vengadores que resuenan en el Prado. Porque Goya dispuso toda la energía de su trazo en un canje de muerte alardosa y terrible. Porque en Madrid no sólo se ríe. A veces también se ha sabido empuñar un fusil”.

Fascinado más bien con el café del Pombo, cuya tertulia hubiese querido compartir, como lo hiciera Pedro Emilio Coll, con Ramón Gómez de la Serna o la Generación del 27, esos “Madriles” no le impresionan por su monumentalidad sino por la intelectualidad y la bohemia que el otrora miembro de Sardio busca conocer. “Las grandes construcciones de Madrid tienen sólo imponencia. La vida interior la marcan los poetas y los vagabundos. Las fachadas, atuendosas, falsas, tardías, quieren anonadar al transeúnte”; por ello, como reconociendo su seducción por las greguerías de Mesonero Romanos y De la Serna, es la imagen literaria la predominante: “Madrid resulta epidérmica, provinciana que ha querido reventar sus amarras a fuerza de literatura. Porque, esencialmente, Madrid es una crónica…”

Delatando su proveniencia de un país nuevo y modernista en su arquitectura; cargado asimismo con la exuberancia de la naturaleza tropical que alcanza su tótem en el Ávila, el ya para entonces caraqueño mostró, recorriendo el paseo de El Prado, cierta fatiga por la recargada arquitectura madrileña y el paisajismo barroco del parque: “Hay un cansancio de lámparas, chimeneas, columnas, frisos y leones esculpidos. Las inutilidades se reclinan sobre bancos y jardines, paseos con árboles repetidos, traficables. Lo que molesta en un bosque es la falta de misterio. No hay aventura de los ojos en estos parques de cedros, plátanos y pinares…”. Pero ese cansancio es más que compensado con las sorpresas que aguardan en el museo borbónico, donde González León, en la tradición de Eugenio d’Ors y Mujica Laínez, imagínase los cuadros olvidados en las horas en que no son contemplados por los guías y turistas, cuando “se vengan de la metodología y mantienen su distancia frente a los prospectos y las visitas programadas”. Fulgen entonces más que nunca los brocados de las mujeres de Rubens y Rembrandt, tanto como las armaduras de los gentilhombres de Velásquez y Ticiano; en esa hora solitaria, los resplandores de El Greco y Caravaggio son las únicas luces de las salas que los albergan.

5

El temperamento melancólico y quijotesco de González León, confeso en la mencionada entrevista otoñal con Milagros Socorro, aflora junto a su gusto castellano al paso por Toledo, ciudad de “alcázares contra basílicas, iglesias contra sinagogas”, rodeada por ese Tajo que, a diferencia del longitudinal Guaire caraqueño, es un “río inventado porque hace un círculo completo”. Parece el quieto temperamento provinciano del escritor fantasioso encontrarse a gusto en la villa toledana, con su “lento discurrir de los geranios” y el antiguo sabor del mazapán, “traído por las monjas de una región muy especial del viento”.

Por contraste con Toledo, como buscando explicar sus propios sentimientos encontrados por Caracas, el cronista reconoce la ambivalencia pasional suscitada por las grandes capitales, sobre todo al albergar los misterios de las soledades. El autor lo capta en un rendido “fin de viaje” penetrado por inquietudes existenciales:

“… a ese titilar entre lo fugaz y lo imperecedero que es una ciudad vista desde la colina y uno piensa en los hondos secretos que transportan las calles, esa luz perfectamente ubicada en el cuadro de la ventana, a una cierta hora de la noche, en el apartamento del piso treinta y dos, cuando todas las otras luces del edificio han muerto y uno se pregunta: ¿quién sueña allí, quién se muere de soledad y trata de leer para huir de sus terrores, quién oye sonar las cañerías con ruido lamentoso, casi humano, como si todas las culpas se acumularan en ese ruido, como si todas las deudas sentimentales bajaran por las paredes, las persianas golpeantes a merced de una brisa insidiosa, ese sonido de motor a lo lejos y el insomnio gomoso que palpita, quema, nos llena de pesadillas y agonías hasta el amanecer?”.

No solo contempla allí González León el paisaje del anonimato y la angustia en la metrópoli titilante y solitaria, el cual ha seducido a creadores de la modernidad desde Baudelaire, sino que también apela el autor al retorno a la misma ciudad, según planteara Kavafis elaborando las imágenes de Ítaca en La odisea:

“Nuevas tierras no hallarás, no hallarás otros mares / La ciudad te ha de seguir. Darás vueltas / por las mismas calles. Y en los mismos barrios te harás viejo / y en estas mismas casas habrás de encanecer. Siempre llegarás a esta ciudad. Para otro lugar –no esperes– / no hay barco para ti, no hay camino”.

Por ello reencarna González León, en ese “fin de viaje”, al Ulises urbano a quien hiciera atravesar la Caracas de los sesenta en su País portátil. Y regresa así el viajero de las rutas y peripecias internacionales a la misma ciudad de siempre, la cual acaso nunca dejara, porque es la ciudad interior.

Arturo Almandoz Marte

ARTÍCULOS MÁS RECIENTES DEL AUTOR

Suscríbete al boletín

No te pierdas la información más importante de PRODAVINCI en tu buzón de correo