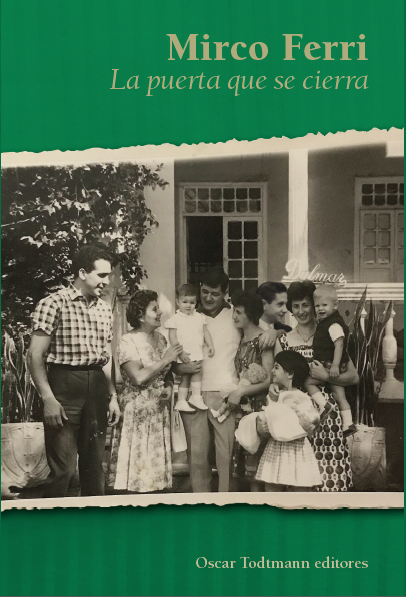

Ya está en librerías venezolanas y en la plataforma de Amazon la novela «La puerta que se cierra», de Mirco Ferri, publicada por Oscar Todtmann Editores. Una epopeya personal sobre la inmigración italiana a Venezuela en los años 50, que va directo al epicentro de una de las grandes preocupaciones actuales: la emigración, lo que se abandona y lo que se adquiere, los anhelos del exilio, la nostalgia por el futuro que se forja a fuerza de impotencia, rabia, desasosiego y resignación.

EL PRIMER VIAJE

Mi padre ya había tomado su decisión. Hizo malabarismos, pidió prestado, vendió lo que pudo vender, y por fin logró acumular la suma de dinero necesaria para esa gran aventura que le esperaba. Renunció a su trabajo, preparó el escaso contenido que cabía en el par de maletas de cartón plastificado que constituía su precario equipaje, realizó todo el papeleo que requería su viaje, y por último tomó el tren hacia Génova, en donde abordaría, junto con sus tres compañeros de aventura, el vapor que lo trasladaría a esa tierra extraña en donde había puesto todos sus sueños y sus esperanzas. No tenía idea de lo que le aguardaba allá. Poseía apenas una promesa de trabajo, de palabra, nada confirmado —el contacto que había conseguido cayó en una serie de imprecisiones, demoras y generalidades, asegurándole que todo estaba cuadrado para su llegada, sin firmar ningún documento que lo atestiguara— pero ya le daba igual. Se había hecho a la idea, y decidió seguir su instinto. En ese país, le decían, lo que sobraba era trabajo y buena paga. Y él estaba acostumbrado a laborar a ritmos frenéticos, así que confiaba en poder triunfar en Venezuela.

Al llegar a la ciudad portuaria le entregaron el documento que le permitiría ingresar sin problemas al que sería su nuevo país: la cédula para extranjeros, expedida por el Cónsul General de Venezuela en Génova, el honorable Antonio Delima. Tengo ese papel en mi regazo mientras escribo. Es una forma preimpresa, original y tres copias al carbón. Modelos Nos. 1 y 6. El original contiene una fotografía de mi padre, que del blanco y negro mutó a sepia. Representa menos edad de los 32 años que tenía para ese momento. Muy elegante, traje claro y corbata estampada. El pelo engominado, como lo solía llevar hasta más o menos la década de los 70. La boca cerrada, fina, sin el atisbo de una sonrisa. La sombra leve de unas ojeras. Todo en la foto sugiere que el personaje retratado tiene una determinación muy seria entre manos. Debajo de la fotografía, la huella dactilar del pulgar derecho.

Al llegar a la ciudad portuaria le entregaron el documento que le permitiría ingresar sin problemas al que sería su nuevo país: la cédula para extranjeros, expedida por el Cónsul General de Venezuela en Génova, el honorable Antonio Delima. Tengo ese papel en mi regazo mientras escribo. Es una forma preimpresa, original y tres copias al carbón. Modelos Nos. 1 y 6. El original contiene una fotografía de mi padre, que del blanco y negro mutó a sepia. Representa menos edad de los 32 años que tenía para ese momento. Muy elegante, traje claro y corbata estampada. El pelo engominado, como lo solía llevar hasta más o menos la década de los 70. La boca cerrada, fina, sin el atisbo de una sonrisa. La sombra leve de unas ojeras. Todo en la foto sugiere que el personaje retratado tiene una determinación muy seria entre manos. Debajo de la fotografía, la huella dactilar del pulgar derecho.

En el documento se hace constar la siguiente información: que su portador es una persona de nacionalidad italiana por nacimiento, de raza blanca, de religión católica, sin filiación política determinada, de profesión obrero joyero. Que su estado civil es casado. Que no tiene defectos físicos. Que sabe leer y escribir. Que el motivo de la entrada es TRANSEÚNTE UN AÑO – Instrucciones especiales M.R.I. Que su color de piel es blanco, la forma de su cara ovalada, los ojos pardos (en realidad los tenía más hacia el verde oliva, hago constar), la nariz recta, el pelo castaño, y su estatura es de 1 metro 69 centímetros. Para cerrar el documento, las firmas del portador y la del Cónsul, y la fecha de expedición: 11 de abril de 1956. Y, al pie del mismo, en grandes letras mayúsculas, el nombre del país destino: ESTADOS UNIDOS DE VENEZUELA, que contrasta con el sello estampado en el documento, que reza “República de Venezuela”. Una de las incongruencias habituales en este país.

Te informo que la denominación “Estados Unidos de Venezuela” estuvo vigente hasta el año 1953, cuando se redactó una nueva carta magna y su nombre oficial pasó a ser “República de Venezuela”. Lo que debió suceder fue que quedaban formas preimpresas en stock, y una de ellas fue la asignada a tu padre.

Llegó el gran día de su partida. En el puerto no había nadie conocido; su despedida tuvo lugar en la estación del tren, en Verona. Me imagino la escena: mi madre, con mi hermana que aún no llegaba a los dos años en brazos, que trataba de contener las lágrimas por el alejamiento inminente. Varios de sus hermanos, y su madre, que tuvo un atisbo de desmayo al verlo abordar el vagón que lo llevaría lejos de ella, quién sabe por cuánto tiempo. Mi padre asomado a la ventanilla, saludando con la mano a su gente. Una mezcla de sentimientos encontrados debían rondar por su ánimo: la desazón por la partida del hogar, en donde dejaba todos sus afectos; la incertidumbre por el futuro; y la emoción por aquella aventura, tal vez la mayor prueba de toda su vida.

En cambio, en Génova, abordó el barco del que sería pasajero por los trece días que duraba ese viaje sin nadie que se despidiera de él. Todas las manifestaciones de alegría, de dolor, de augurios, acostumbradas en esas oportunidades, estaban dirigidas a las demás personas que lo acompañarían en la travesía transatlántica. En el gran muelle había dos barcos atracados, a la espera de sus pasajeros: uno enorme, reluciente y con apariencia de ser bastante nuevo, de tres chimeneas; y el otro, en considerable mal estado, pequeño, despintado, con un solo escape. Al ver el nombre escrito en el casco supo que le tocaría viajar en el más feo. Se trataba del barco a vapor “Nápoli”, de construcción irlandesa, bandera italiana, e historia que se remontaba al año 1940, cuando fue botado al agua bajo el nombre “Araybank” y de inmediato requisado por el gobierno británico para su empleo en acciones de apoyo logístico en el marco de la segunda guerra mundial, destinándolo al transporte de tropas y suministros. El barco tuvo una vida azarosa, que incluyó su incendio y posterior hundimiento por causa de un bombardeo. Al terminar la guerra, el armador italiano Achille Lauro lo compró a precio de ganga, lo refaccionó y lo transformó en buque para el transporte de inmigrantes, primero hacia Australia y luego en la ruta a Sur América, incorporándolo a su naciente flota. No creo que mi padre hubiera conocido esa historia, para su tranquilidad. Él y sus compañeros se distrajeron un rato viendo las faenas de carga, el tráfico de marineros y obreros portuarios que trasladaban mercancía desde tierra firme hasta las bodegas de los dos buques gracias a unos enormes aparejos motorizados que hacían posible dicho trabajo. Las grúas engarzaban los inmensos fardos, asegurados por una jaula de cuerdas, y sin mucho esfuerzo aparente los depositaban en el interior de los barcos, en donde los hombres remataban la tarea organizando de la mejor manera los bultos. Por fin se decidieron a abordar. El inmenso océano los esperaba, dentro del par de días que tardaría el buque en atravesar el mar Mediterráneo y enfilar por el estrecho de Gibraltar, proa a América. Supongo que debe haber sido una experiencia impresionante, a bordo de aquella pequeña nave a vapor desprovista de todo lujo, en donde dormirían en una cabina de clase turística compartida con otros pasajeros, emigrantes también, que se dirigían a su mismo destino.

Las escalas que estaban previstas en ese viaje se realizarían en Barcelona, Lisboa y Santa Cruz de Tenerife, Islas Canarias, tal vez a los tres o cuatro días de haber iniciado la travesía. Esta última fue una parada breve, para repostar combustible y vituallas, y embarcar y desembarcar pasajeros en tránsito. Aprovecharon la oportunidad e hicieron un poco de turismo, y así conocieron la ciudad durante las pocas horas que tuvieron a disposición. Y también compraron un gran racimo de cambures que le servirían a Gigi para superar el mareo crónico del que fue víctima desde el momento en que abordó el Nápoli. El pobre no comió otra cosa en el resto del viaje. Al regresar al barco, pudieron presenciar el espectáculo de algunos niños osados que llegaban a nado, subían por las amarras hasta la cubierta, y se lanzaban en intrépidos clavados en procura de las pocas monedas que los más pudientes echaban al mar. Mi padre, por supuesto, no era uno de ellos. No por avaro, sino porque le hubiera sido imposible desprenderse del escasísimo dinero con el que contaba para sobrevivir los primeros días en la tierra desconocida que lo aguardaba al final del horizonte.

Después de esa detención, continuó su viaje. La etapa más larga; muchos, interminables días de no ver tierra, sino de estar rodeado por agua, a donde dirigiera la mirada. Imagino que pasaría la mayoría del tiempo en cubierta, asombrado por lo inconmensurable de ese océano, apoyado en la barandilla, oteando hacia un horizonte inmutable. Agua y cielo que desplegaban toda la gama de los azules, unidos en una fina línea en la cual costaba trabajo discernir dónde terminaba el mar y comenzaba el firmamento, durante el día. Y en la noche, en medio de una oscuridad absoluta, aprovecharía para contemplar el cielo más estrellado que hubiese visto jamás. Imagino también que en algún momento de la travesía se desataría una tormenta tropical terrible, justo cuando pasaban sobre el mar de los Sargazos. Y entonces mi padre temería por su vida: la nave, ese minúsculo cascarón de acero, diminuto al lado de la enormidad del océano, se bambolearía y estremecería sobre el oleaje embravecido. Todos se refugiarían en los camarotes, los más religiosos a rezar, los más miedosos a calcular en cuánto tiempo podrían alcanzar los botes salvavidas en caso de necesidad, los demás a esperar que pasara la tormenta, y que el barco la soportara sin irse a pique. Y él, temiendo abandonar este mundo sin volver a ver más nunca a su esposa y a la pequeña que había dejado atrás en su afán. Hasta que la tormenta pasaría de manera tan repentina como habría empezado, y todos volverían a sonreír y a bromear, y a contar sus propias experiencias, temores y pensamientos durante el temporal. Y regresarían a la cubierta, lavada por la lluvia, con colores nuevos brindados por el reflejo del sol y las nubes sobre la superficie todavía húmeda, a esperar por el final de ese largo viaje, mientras contemplaban un nuevo atardecer hacia el oeste, a donde se dirigía —a paso más lento de lo que hubieran deseado— el buque.

A ver si afinas tus conocimientos de geografía. El mar de los Sargazos queda bien alejado de las rutas habituales que seguían los buques mercantes que iban a Sur América. Un lector concienzudo te va a pillar el desliz. Haz tu tarea. ¡Ah! de paso, en esa época del año en la cual ocurrió el viaje, no son habituales las tormentas. Empiezan más hacia julio o agosto.

Ok, tacharé eso, pero no me digas que lo de la tormenta no quedó apropiado para darle dramatismo al momento. Bueno, sigo. Por fin, después de más de diez días desde que abordó el buque, le pareció avistar, muy en la lejanía, algo que no era mar. Al ver la reacción de los demás pasajeros supo que no se engañaba: por primera vez miraba el continente americano. Sin embargo, todavía le faltaban algunos días para por fin atracar en el puerto de La Guaira, su meta final. Por lo menos en ese momento el viaje había perdido la monotonía de los días previos, y podían distraerse mirando las costas venezolanas que bordeaban en ese tramo de la travesía. Se alternaban playas de arenas blanquísimas con farallones a pico sobre el mar, hundiéndose como dagas en el agua. Y, al fondo, se adivinaba una selva impenetrable. Muy pocas poblaciones se podían distinguir a la distancia; la mayoría de los lugares poblados no pasaban de ser villorrios de casitas muy modestas, de techos de paja, con seguridad asiento de pescadores.

Por fin arribaron al puerto. Todos los pasajeros estaban en la cubierta del buque, para atestiguar la maniobra de atraque en la cual auxiliaban unos pequeños barcos remolcadores dispuestos a los lados de la nave, guiándola hacia el muelle. Había un suave oleaje, que no obstante proporcionaba un bamboleo diferente al que experimentaran antes; el barco subía y bajaba de manera continua, como si quisiese galopar los metros que le faltaban para amarrarse a tierra firme. Allí los recién llegados vieron que se desarrollaba una actividad indetenible: decenas de personas se movían sin descanso, movían objetos de un lado a otro, vendían mercancías diversas, u ofrecían los más variados servicios, desde carga de equipajes hasta guía turística. Rostros de piel oscura, tanto de nacimiento como por el efecto inclemente del sol, podían discernirse a la distancia. Esa era una novedad para aquellas personas provenientes del continente europeo, pálidas, de pieles como el papel. Además, el colorido; una explosión de tonalidades fuertes: rojos, azules, amarillos, verdes, en las ropas de las mujeres, en las casitas que se apiñaban en los cerros, en la enorme montaña que interrumpía el paisaje de manera abrupta. La separaba del mar apenas una minúscula franja de tierra por donde pasaba una carreterita estrecha. Era un panorama muy diferente al que estaba acostumbrado a ver, y lo sorprendió. A partir de ese momento todo sería nuevo en su vida, y estaba dispuesto a asimilarlo de la manera más rápida que estuviera a su alcance. Conquistaría su lugar en ese país; tenía una férrea determinación al respecto.

Cuando terminaron las maniobras de atraque, y el buque estuvo amarrado y ya quieto, los pasajeros fueron autorizados a desembarcar. Lo primero que tuvieron que hacer fue dirigirse a la taquilla de inmigración, en donde unos adustos funcionarios les revisarían los papeles y les sellarían los pasaportes. Allí mi padre escucharía las primeras palabras que alguien le dirigiera en español. Y, por supuesto, no entendió nada de lo que le dijeron. Sin embargo, no tuvo ningún inconveniente, pues el funcionario examinó sin mucho empeño sus papeles, estampó algún sello, y eso fue todo. Pasó con éxito esa primera alcabala que le tocaría visitar en Venezuela. Antes de desembarcar, se pusieron de acuerdo con algunos coterráneos con los que habían entablado una somera amistad durante el viaje para conseguir algún medio de transporte que los trasladara desde el litoral a su destino temporal, en Caracas. Tenía anotadas las señas en un papel, salvaguardado en un compartimiento de su cartera. Con una maleta agarrada en cada mano abordó un autobús medio destartalado y atestado de gente que estaba en sus mismas circunstancias, tomó asiento hacia el final, trató —sin conseguirlo— de sentarse al lado de una ventanilla, y en unos instantes el temblequeante vehículo comenzó su marcha por la polvorienta carretera avistada antes, que en un momento determinado trocaría en una recién inaugurada autopista, lisa, sin ningún tipo de baches, que desfilaba entre montañas y en un par de ocasiones las perforaba, transitando por unos túneles muy iluminados. Tuvo la oportunidad de observar uno de los logros más publicitados del mandatario del país, la flamante autopista Caracas-La Guaira, joya de la ingeniería americana, reseñada en revistas y documentales de todo el mundo. Símbolo de una Venezuela que entraba con paso firme al desarrollo, gracias a la industria petrolera y al talante progresista del gobierno. O por lo menos eso era lo que vendían. Diecisiete kilómetros y treinta minutos después el autobús abandonó la autopista y comenzó a rodar por una serie de callecitas intrincadas, en donde el aspecto generalizado era de pobreza. En la gente y en las edificaciones. En gran contraste con la moderna vía que dejaba atrás, el paisaje que contemplaba no era muy alentador. Tomó con firmeza sus maletas, en un movimiento reflejo, y trató de restarle importancia a lo que contemplaba. Debería tratarse de una zona popular, sin duda. No sería todo así.

En ese tiempo la autopista terminaba en forma abrupta en Catia, y para dirigirse al este había que internarse por sus arrabales hasta llegar al Silencio y luego avanzar por la avenida Bolívar, que transformó toda la zona, bajo la piqueta implacable del progreso que tenía como propósito barrer los vestigios coloniales que le quedaban a Caracas para reemplazarlos por construcciones ultramodernas. Eso fue lo que vio tu padre, una ciudad que iba siendo demolida y reconstruida a la vez.

No muy diferente a lo que había vivido en su ciudad natal, a raíz de la guerra. Claro, el criterio empleado era muy distinto: en Verona se trataba de preservar de la manera más fidedigna posible la impronta original, mientras que en Caracas se estaba persiguiendo una modernidad a juro, sin ningún respeto por el pasado. No sé qué tan atinado haya sido el criterio. Lo cierto es que la capital que veían los ojos curiosos de los recién llegados era una especie de colcha de retazos, construcciones impactantes al lado de humildes viviendas y casas de comercio ruinosas a medida que avanzaban por la avenida comenzada a construir unos ocho o nueve años antes, hasta empalmar con lo que toda la vida se ha conocido como “Autopista del Este”, a pesar de los intentos oficiales de establecer una nomenclatura prosopopéyica y artificial que nadie respetó nunca. ¿Avenida Francisco Fajardo? No, gracias. Y así con muchas otras. Dígame los parques. El Parque del Este siempre será llamado así aunque los gobernantes le coloquen nombres de políticos, como quisieron hacer los adecos, o de próceres, que es el tema bolivariano de moda estos días. La tradición oral hará que perduren los nombres originales, muy a pesar de los intentos guiados por los intereses de los mandatarios de turno. Pero habíamos dejado a mi padre a bordo del destartalado autobús que tenía su parada final en Chacaíto. Allí se apearon los cuatro inmigrantes, todo lo desorientados que podían estar unos italianos desconocedores del patio y del idioma, con apenas una dirección escrita en un papel y cargando dos maletas cada uno. Me los imagino, en la acera, mientras planificaban sus pasos inmediatos. Lo más razonable sería preguntar en algún negocio de la zona por el sitio al que se dirigían, esperando por la feliz coincidencia de que en ese lugar hubiera un italiano, o por lo menos alguien que conociera su idioma. Así que probaron suerte en una carnicería, pero no lograron su cometido; los miraron como quien mira a un objeto inanimado, sin ningún interés, así que se dirigieron a la tienda de al lado, una zapatería. Allí los recibió un hombre de gruesos bigotes, que les dijo “¡paisanos!”, y tras leer el papel que mi padre le extendió, les dio las indicaciones que les permitieron llegar a su primera morada en tierras americanas.

Su punto de arribo quedaba en la calle Chacaíto, ese caminito que nace en el bulevar de Sabana Grande, en la esquina del otrora famoso cine Broadway y que hoy en día es una sucursal de una de las tantas sectas cristianas que se han apoderado de las antiguas salas de exhibición de películas caraqueñas, atraviesa la avenida Casanova y muere una cuadra más abajo, en el corazón de Bello Monte. El lugar específico, la fábrica de joyas “La Scalígera”, que además de trabajo les daría una muy precaria posada.

Esa primera entrevista con sus futuros patrones no fue lo más cordial de este mundo. Los hombres se hicieron los desentendidos en un primer momento, como si la llegada de esos cuatro italianos los hubiera agarrado por sorpresa y no supieran de lo que les estaban hablando. Pero luego de algunas negociaciones, acordaron los términos, nada halagadores, bajo los cuales se regiría la relación laboral, y procedieron a instalarse en el par de cuartos que les asignaron. Mi padre ocuparía una de las piezas con Oreste, mientras que Franco y Gigi, que recién comenzaba a sentirse mejor del mareo, tomarían la otra. Se acomodaron de la mejor forma posible en esos cuartuchos de mobiliario exiguo, apenas las camas, un orinal debajo de ellas y un par de sillas. Acomodaron sus escasas pertenencias, y como estaban bastante hambrientos, ya que la última vez que ingirieran algún alimento había sido la noche anterior en el barco, buscaron un lugar en dónde hacer la primera comida de su vida en Caracas. Fueron a un modesto comedor de la zona, atendido por unas señoras italianas acostumbradas a tratar con inmigrantes, y allí les ofrecieron una sopa de verduras que contenía vituallas desconocidas por ellos, pero que aceptaron de buen agrado tanto por no ser demasiado exquisitos a la hora de poner los pies bajo la mesa, como por el hambre acumulada. Al culminar, regresaron a sus cuartos, y mi padre aprovechó para escribir la primera de muchas cartas que enviaría a mi madre mientras duró ese período. Trató de contarle con la mayor cantidad de detalles posible todo lo que había vivido desde el momento que abordó el tren en Verona, y terminó pidiendo información sobre la salud de sus familiares allá, con especial énfasis en su pequeña hija. Luego, se echó en el camastro que vibró y crujió aún bajo el peso exiguo que tenía en esa época, y procuró dormir, tarea que le fue difícil a pesar del cansancio, dada la cantidad de asuntos que le circulaban por la mente.

Cuando uno es inmigrante tiene un deber primordial, si quiere ser exitoso: aprender lo más rápido que le sea posible. Aprender el idioma, en primer lugar, si se trata de un país con un lenguaje distinto al nativo. Aprender a moverse en el entorno. Aprender las costumbres locales. Aprender la idiosincrasia de los habitantes nativos, lo que se puede decir y lo que se debe callar. Aprender cosas cotidianas, como reconocer a la vista los billetes y las monedas, saber dónde comprar el pan, el periódico y los cigarros. Conocer los trámites bancarios. Debe tener el espíritu de un niño, ser una esponja que absorba en el tiempo más breve la mayor cantidad de información posible, y la asimile. De otra manera será el peldaño más bajo de la cadena alimenticia de ese ecosistema, y terminará fagocitado por él. Eso mi padre no lo sabía, pero lo intuyó al momento. Y comenzó su aprendizaje al otro día, cuando le preguntó a las personas que los habían recibido por la oficina de correos, a la cual deseaba ir para enviar la carta que escribiera la tarde anterior, donde informaba su arribo y las primeras impresiones en su recién iniciada aventura, y también les consultó las palabras básicas que le permitirían hacerse entender allí. Y así comenzó su vida ciudadana en Caracas, machucando sus primeras palabras en español.

Ese mismo día empezarían a trabajar en La Scalígera. Habían acordado un mes de prueba, a sueldo mínimo. No era lo que tenía en mente mi padre, pero peor era devolverse derrotado. Y pensó que ese reto no era mayor a sus capacidades: después de todo tenía más de quince años de experiencia, con los mejores maestros posibles. Venía de una de las más exigentes escuelas de orfebrería del norte de Italia, y había sido un alumno aventajado gracias a su tenacidad y constancia. Le demostraría a esos paisanos lo que era capaz de hacer.

Esa afirmación es cierta, fuera de toda disputa. La Casa Weingrill, todavía en estos días, es un referente en el tema de la orfebrería, y se ha mantenido fiel a sus orígenes, dándole preponderancia al aspecto artesanal de sus producciones. La mano del hombre está presente en cada pieza que sale de esa fábrica, y tu padre fue un orgulloso portador de su legado, adoptando los procedimientos y el cuidado por los detalles, que aprendió en los años que trabajó allí, durante toda su carrera en la tierra que escogió para radicarse.

Así comenzó un nuevo período en la carrera laboral de mi padre, otra vez al servicio de otros. Tuvo que partir desde el escalón más bajo, pero a sabiendas de que tenía tanto las habilidades como los conocimientos necesarios para subir con celeridad en el escalafón de ese rudimentario taller, atrasado en equipos y procedimientos con respecto a los lugares en donde había ejercido su oficio en Verona. Acostumbrado como estaba a ritmos forzados de trabajo, y sin tener distracciones adicionales por su situación, se ganó la estima de sus empleadores de manera gradual.

En paralelo, comenzaba su propio descubrimiento de esa tierra extraña, tan diferente a su país natal. Lo primero que apreció fue el clima sosegado de Caracas. Estaba en una época del año en la cual el verano comienza a pisar fuerte en Europa, con oleadas de calor salvaje, y apreciaba la docilidad de la temperatura en esa ciudad. A pesar de que su trabajo se desarrollaba en un pequeño taller atestado de gente y sin mayores recursos de ventilación que algunas ventanas condenadas por gruesos barrotes como medida de seguridad, nunca padeció de calor excesivo. Al salir a mediodía en la pausa dedicada al almuerzo, evento que consumaba en alguno de los comederos para trabajadores de los alrededores, tampoco sufría los embates de las altas temperaturas a las que estaba acostumbrado en esos meses del año, en Italia.

Algo que sí echó en falta, en cambio, fue la sazón casera en los alimentos. A pesar de que casi todas las personas que se ocupaban de la cocina en los sitios donde acostumbraban comer eran italianas, al ser de otra zona geográfica utilizaban condimentos extraños a su paladar, y sus platos no eran los acostumbrados. Por ejemplo, nunca vio polenta en su mesa, y eso era una gran falta en su dieta. Entonces conoció un sucedáneo que la podía reemplazar a medias: la arepa. A pesar de tener un método de cocción muy distinto, en cierto modo le recordaba a su fiel acompañante en épocas pasadas, y se acostumbró a comerla en lugar del pan. Era una especie de cable hacia sus tradiciones. Con ella rehogaba los condimentados guisos con los que lo obsequiaban a veces las cocineras, cuando se salían de la rutina habitual de la pasta, que era lo que más preparaban. Nunca había comido tanta pasta en su vida, mi padre. Allá en Verona no era habitual comerla más de una o a lo sumo dos veces a la semana. En cambio, en esos lugares tenían la firme convicción de que una comida sin spaghetti, maccheroni o fusilli no merecía ser llamada de esa manera, que era una cosa incompleta, así que tanto en el almuerzo como en la cena siempre estuvo presente alguna variedad de ese alimento. No que le molestara mucho, en realidad. Lo ayudaba a sentir saciedad y a no tener ansiedades durante el día, por lo que nunca fue motivo de quejas.

Tu padre fue un caso atípico de inmigración en Venezuela, tanto por su oficio como por su zona de origen. La mayoría de los inmigrantes italianos provenían del sur de la bota, y por lo general se dedicaban a labores relacionadas con la construcción. Albañiles, plomeros, electricistas, o los célebres “ingeniere costruttore”: en realidad personas que habían concluido el curso de geómetra y que luego adquirían rudimentos de ingeniería, y que tanta casa y edificio levantaron, en el valle de Caracas y en el interior del país. Hay zonas de la capital, como la avenida Victoria, La Carlota o Colinas de Bello Monte, que todavía demuestran la enorme influencia italiana en sus inmuebles, a pesar de la costumbre tan criolla de modificar los diseños originales con añadidos o remodelaciones a las fachadas y a los techos. Parece que hubiera necesidad de subir en uno o dos pisos la altura original de casas y edificios. También hubo mucho artesano dedicado a la manufactura de calzado y carteras, aprovechando la abundancia y la calidad de la materia prima nacional. Barberos, numerosos como para fundar una cofradía y diestros al punto de ser sinónimo de buena mano. Y, por supuesto, en el ramo de la gastronomía, tanto en pastelerías como en cafés y restaurantes: la italiana fue una de las principales cocinas extranjeras que se apreciaron en esa Caracas que recién salía de su provincialismo, apenas a la zaga de la española. Pero la combinación de tu padre, veronés y orfebre, era bastante inusual; llegaría al extremo de calificarla de única, si no fuera porque más adelante dos de sus socios compartieran esas características. Tal vez por eso se sentía aún más extranjero que los demás, al no compartir sus costumbres e incluso su forma de hablar. Era una isla dentro de la comunidad inmigrante.

A medida que pasaba el tiempo, se consolidaban los conocimientos de español que de forma empírica estaba adquiriendo mi padre. Ya comenzaba a tejer amistad con algunos de sus colegas, y se movía con comodidad en el pequeño entorno donde se desarrollaba su vida. Como había previsto, el trabajo no representó un reto demasiado duro, y pasó sin contratiempos el período de prueba. Ya había logrado cierta confianza con sus empleadores, al demostrarle sus cualidades y su honestidad, y comenzaban a delegarle funciones más importantes. Trabajaba desde el lunes hasta la mitad del sábado, aunque a veces, si había algún pico, podía incluir en la semana laboral el domingo. A pesar de que la paga no fuese muy abundante, la fortaleza monetaria del Bolívar, combinada con la debilidad de la Lira, le permitía enviar con bastante frecuencia remesas generosas a Italia, con las cuales se mantenían mi madre y mi hermana, e incluso podían contribuir con los gastos de la casa en donde estaban alojadas.

En cuanto a él, mantenía los gastos al mínimo: apenas lo necesario para pagar la comida y su único lujo, los cigarrillos. A eso sí no podía renunciar. Su vida se resumía entre el trabajo, las fondas en donde almorzaba y cenaba, y el descanso nocturno. Rara vez salía a pasear, salvo uno que otro domingo que caminaba por la calle real de Sabana Grande a despejar un poco la mente viendo el comercio que comenzaba a ser importante en esa zona. Llegaba hasta la Gran Avenida, el mítico centro comercial en donde montaron tienda nombres célebres como Cartier’s, se tomaba si acaso un espresso en el Piccolo o en el Gran Café, de reciente inauguración, y luego de vuelta a su cuarto, a escribir una carta, releer las que le llegaban con gran frecuencia de Italia o a mirar las fotografías que cada tanto le enviaba mi madre, para que atestiguara el crecimiento de su pequeña hija. Esas eran las ocasiones en las que la nostalgia y cierto remordimiento lo asaltaban: no poder estar presente en esos primeros años de vida de mi hermana lo embargaban de tristeza. No obstante, saber que estaba haciendo lo correcto, y que podía mantener a su familia, lo reconfortaba y le daba fuerzas para continuar.

En ciertas oportunidades, bastante esporádicas, algunos de sus colegas que tenían acceso a un automóvil organizaban paseos al litoral central y lo invitaban, y él iba gustoso. El mar siempre había sido un tema esquivo para él, pues su ciudad natal quedaba en una zona alejada de la costa y el único cuerpo acuático cercano era el Garda, que a pesar de ser un lago de tamaño respetable no podía compararse jamás con el océano, tanto por su relativa inmovilidad como por su confinamiento entre montañas. En muy contadas ocasiones, durante su vida en Italia, había tenido oportunidad de acercarse a alguna playa marítima. En cambio ahora lo tenía a la mano, a una hora escasa en automóvil, y no desaprovechaba esas oportunidades. Esa franja costera lo había cautivado desde su llegada, y poder observarla de cerca era un privilegio. En aquel tiempo casi todo estaba aún en estado salvaje; apenas se comenzaba a construir algunos pocos balnearios bajo los cánones modernos. Del resto, costa virgen, sin la intervención de la mano del hombre. Buscaban algún rincón solitario que les pareciera apropiado, y lo tomaban para sí por unas cuantas horas. Olas que golpeaban fuerte sobre las rocas, y salpicaban de espuma a quienes estuvieran demasiado cerca. Chapuzones en el agua cristalina, sorteando la hostilidad del lecho marino, erizado de piedras. Pesca con carrete, muchas veces afortunada por la gran cantidad de especies que hacían vida alrededor de los acantilados, que se cocinaba al instante en improvisados fogones levantados en la playa con lo que hubiera a la mano. Cerveza fría y barata, comprada en alguno de los tenderetes diseminados por la vía. Y luego el regreso, borrachos de sol y de mar, a descansar unas horas antes de afrontar los rigores de otra semana dura de trabajo.

Ese primer empleo no les duró mucho. A los tres meses una firma de la competencia, la Capri, les ofreció mejores condiciones de trabajo, y se fueron primero mi padre y Oreste, seguidos al poco tiempo, a lo sumo un par de meses después, por Franco y Gigi. No les cambió mucho la rutina, dado que esta otra fábrica se encontraba ubicada en la misma calle Chacaíto, así que se mantuvieron en esa zona que ya les era familiar, y pudieron conservar las rutinas que habían adquirido desde su llegada. El alojamiento sí cambió, pero para peor. Ahora compartían la misma habitación los cuatro, un cuartucho con dos literas y la compañía de numerosas cucarachas voladoras que les transitaban por encima mientras dormían.

Un trago muy amargo fue pasar las fiestas de fin de año lejos de casa. No podría ser testigo presencial de la primera navidad que tal vez significaría algo para su pequeña hija, que ya andaba hacia su tercer año de vida; no la vería abrir los regalos que le habían comprado con la plata que les enviaba, fruto de su trabajo incesante. No escucharía las risas de emoción y sorpresa de Daniela, ni la abrazaría en ese momento tan especial y único en su vida. No besaría a su esposa a las doce de la noche del 31 de diciembre. No le daría el feliz año a su madre ni a sus hermanos. Pero no podía hacer nada al respecto. Lo asumió como lo que le tocaba vivir, y se contentó con saber que de alguna manera había contribuido con la alegría familiar a pesar de su forzada ausencia.

Así transcurrió el primer año y medio de su proceso migratorio, en un país gobernado con mano férrea por un dictador que cimentaba su popularidad con las obras públicas que llevaba a cabo en toda la geografía venezolana, pero que al mismo tiempo había instalado un aparato represivo despiadado para mantener a raya a la disidencia: la célebre y temida SN. Marcos Pérez Jiménez, dueño del poder a partir de 1952, tras unas elecciones que según se asegura fueron intervenidas de manera fraudulenta, veía con buenos ojos la inmigración europea, y la fomentaba, eximiendo de trabas burocráticas a quienes consideraba candidatos idóneos para el proceso modernizador del país que era el norte de su proyecto, razón por la cual los inmigrantes sentían cierta deferencia hacia él, pues lo consideraban como una especie de benefactor. Pero se acercaban tiempos turbulentos para Venezuela. A finales de 1957 se realizó un plebiscito, que también estuvo bajo sospecha, en el cual el dictador salió triunfador por amplio margen. Pero su destino estaba marcado ya. Transitaba los últimos días de su gobierno. Un movimiento cívico-militar clandestino había comenzado, y culminaría con la jornada histórica del 23 de enero. El clima sociopolítico, en esos últimos días del año 1957, se estaba enrareciendo cada día un poco más, y se percibía cierta animadversión hacia los extranjeros, de pronto por la simpatía que les prodigara el ahora caído en desgracia dictador. Para completar, el trabajo comenzó a menguar, y sus empleadores les hablaron claro con respecto a sus posibilidades inmediatas. No podían garantizarles continuidad, y existía la posibilidad de que quedaran cesantes en poco tiempo. Los cuatro compañeros sopesaron la contingencia y tras algunas deliberaciones decidieron regresar a su patria. Ese primer intento de establecerse en territorio venezolano terminaba con un desilusionante fracaso.

***

Mirco Ferri nació en Caracas en 1960. Es consultor en el área de sistemas y desarrollo de software empresarial. Para los asiduos a las redes sociales su nombre no es desconocido. De pluma ácida y lapidaria, deja oír a diario sus rutinas y su mirada acerca del país. Es uno de los cófrades regulares del blog Panfleto Negro. Empezó a escribir en los años 90 y más tarde publicó cuentos en el portal Letralia y en el blog Los Hermanos Chang. Participó en el taller dictado por Ángel Gustavo Infante, en el que se originó su primera novela, Vidas de perros, editada también por Oscar Todtmann Editores en 2015. Lleva el blog Depósito de nostalgias (http://mircoferri.blogspot.com/).

Ferri obtuvo el segundo lugar en el concurso de microcuentos sobre libros y bibliotecas organizado por la Biblioteca Los Palos Grandes en 2015; el primer lugar en el concurso de microcuentos C280 Banesco 2018, y fue finalista del Primer Concurso de Minificción Zetta Group 2018.

Prodavinci

ARTÍCULOS MÁS RECIENTES DEL AUTOR

Suscríbete al boletín

No te pierdas la información más importante de PRODAVINCI en tu buzón de correo