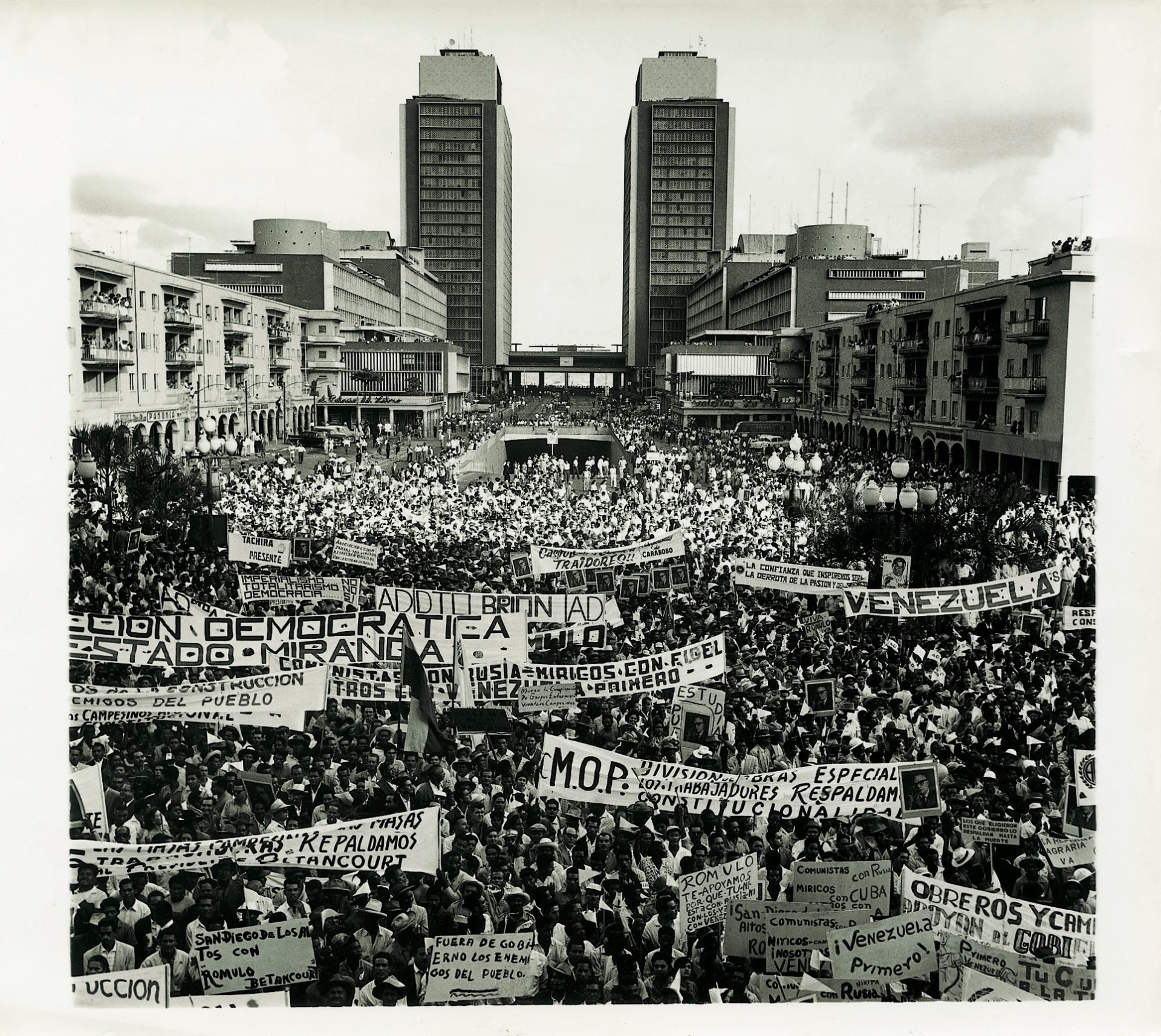

Mitin en respaldo al gobierno democrático. Gobierno de Rómulo Betancourt. El Silencio, 1962. Autor desconocido. © Archivo Fotografía Urbana.

Este ensayo se elaboró a partir de una clase magistral pensada y dictada para los estudiantes de Historia de la Universidad del Estado de Río de Janeiro el 16 de agosto de 2023, la cual llevó por título Venezuela no século XX: da busca à consolidação da democracia. Fue ampliado y adaptado para esta publicación

Es común oír en estos días que la democracia ha sido una excepción en nuestra historia. Esa opinión tiende a fundamentarse en un argumento que, aunque tiene peso (y sus consecuencias las vivimos en el presente), no es el único lente con el que podemos leer el pasado. Nos referimos a la idea de que el caudillismo y el militarismo han sido fantasmas que nos han perseguido, cuanto menos, desde la fundación de la república. Una visión que es muy cierta, pero que no la hace irrefutable, pues si nos acercamos a la historia con una periodización desde el poder veremos, por supuesto, la preeminencia del sector armado sobre el civil, pero en cambio si miramos a la sociedad en su conjunto encontraremos otra cosa: a una ciudadanía movilizada en la búsqueda y conquista de sus derechos.

Y es que desde que se declaró la independencia política en julio de 1811, los venezolanos hemos ensayado la democracia desde diferentes formas. Una búsqueda incesante que nos ha tomado más de dos siglos y que continúa en el actual. El siglo XIX, definido por los historiadores como el siglo de la guerra, no es, a nuestra consideración, un período histórico exclusivamente marcado por los caudillos, sino que también representa un esfuerzo por construir una república desde la civilidad bajo las ideas imperantes en la época: el liberalismo y el federalismo. El XX, por otro lado, sirvió como escenario para hacer de esa república maltrecha una república democrática, aunque en ocasiones no se le haya valorado como corresponde[1]. Por eso hemos decidido escribir estas líneas.

La república incuestionable

El cuerpo inerte de Simón Bolívar aún no se enfría cuando las diferencias sobre la nueva república, fundada en 1830, comienzan a florecer. La popularidad de Páez entre los venezolanos dura alrededor de una década. El tránsito de la monarquía a la república deja como resultado poco más de 70 años de conflictos La conciencia monárquica no se destruye con un chasquido de dedos. Guerras civiles, caudillos y revoluciones son las variables de una Venezuela que avanza hacia un desarrollo político independiente después de una costosa guerra que duró dos decenios. No es un caso excepcional porque eso es lo que abunda en la región, desde Río Grande a la Patagonia. No en vano el historiador Manuel Caballero decidió referirse a este período con dos palabras: guerra y liberalismo.

Tres apellidos resuenan en la retahíla de nombres de ese período: Páez, Monagas y Guzmán. Son tres hombres con el mismo objetivo en común (el de hacer de Venezuela una república liberal moderna) pero con ideas (y sobre todo formas) distintas a la hora de ponerlas en práctica. De allí a que la república se tambalee en sus primeros años, pero su idea no sucumbe frente a los embates. Ninguno, por ejemplo, propuso el retorno al estado en el que estaban antes de 1811. La conciencia monárquica de los venezolanos sí pervive en la sociedad, como dice el historiador Germán Carrera Damas[2], pero cada vez es más débil y frágil, y los venezolanos se esfuerzan por dejarlo claro (Inés Quintero dixit)[3]. Si la revolución abolió los títulos y fueros, queda en manos de sus hijos garantizar los derechos.

El Tratado de Coche, el Decreto de Garantías y el de Instrucción Pública son las mejores pruebas de esto. El primero llevó a los bandos de la Guerra Federal a sentarse y a ponerse de acuerdo sin empleo de las armas; el segundo garantizó derechos fundamentales (algunos por los que todavía se lucha en todo el mundo) después de la matanza que significó la guerra civil; y el tercero inventó las escuelas públicas venezolanas bajo la premisa de que solo los países sabios podían alcanzar la cúspide de la civilización. Aunque en el presente estos ideales resulten obvios (y por su forma hasta obsoletos), el punto es que estos tres documentos, así como otros tantos (las constituciones, por ejemplo), dejan en evidencia algo: en el siglo XIX se pudo pensar y confeccionar una república civil.

Como sea, lejos de ser un período de funestas guerras civiles (más de un centenar, contó Manuel Caballero), el decimonono pudiera considerarse el siglo de la construcción de la república, lo cual ya es un hecho con la centralización política y el fin del caudillismo como fenómeno histórico, que se lleva a cabo de las manos de Cipriano Castro y Juan Vicente Gómez. La creación del Ejército Nacional redefine a Venezuela como un Estado moderno (al menos según Max Weber) y la reorganización de la hacienda pública por Román Cárdenas viene a consolidar el Estado. Y demás está decir lo que hace el petróleo en esos años: insertar al país en el escenario internacional con el reconocimiento de su territorio, recursos y posición. Los andinos son, vistos así, la punta del iceberg.

De manera que, ya entrados en el siglo XX, no hay quien se atreva a cuestionar la existencia de una república en Venezuela. Los esfuerzos políticos del siglo XIX parecían alcanzarse después de casi una centuria de conflictos armados. La construcción de un Estado republicano opuesto al orden monárquico que había imperado en el país hasta comienzos de los 1800, fue el principal objetivo de los gobiernos de esa centuria, un propósito que fue perseguido a través de diferentes formas, siendo la guerra la principal de ellas, aunque no la única como ya lo vimos en los ejemplos referenciados. No pasa lo mismo con la democracia, el espectro que había estado presente desde 1811 pero que ahora sería la tarea pendiente por materializar para cada uno de los esfuerzos políticos del siglo XX.

Entre ensayos y errores

Cuando en 1911 aparece la primera edición del artículo “El gendarme necesario”, firmado por Laureano Vallenilla Lanz, Juan Vicente Gómez lleva tres años en el poder. Como nadie cuestiona la existencia de una república, aunque sea maltrecha, la democracia se convierte en la promesa de la sociedad. Y así lo estará por un largo tiempo, pero eso no pueden saberlo los venezolanos de la época, a quienes los plumarios del régimen intentan educar, entre ellos, por supuesto, está el autor de Cesarismo democrático, libro publicado en 1919. Sobre eso, el historiador Tomás Straka dice: “La tesis fundamental de Vallenilla Lanz es que debido a las condiciones geográficas de Venezuela, el caudillo, es decir, un césar elevado al poder por la voluntad del pueblo (…) es su gobierno natural”[4].

La idea no es exclusiva del gomecismo. Los gobiernos posteriores a la muerte de dictador se sustentan en ella, pero con menos fuerza que con la que lo hacían en su tiempo. Por eso la negación de Eleazar López Contreras y de Isaías Medina Angarita en ofrecer de lleno garantías políticas a la sociedad y solo preservarlas para los más aptos: hombres alfabetos mayores de 21 años. Aunque lejos de lo que hoy pudiéramos considerar una democracia, esta apuesta se formulaba en nombre de ella (la civilización), así lo profesaron los maestros positivistas del siglo XIX y así lo interpretaron los acólitos gomeros, quienes, según el historiador Elías Pino Iturrieta “(…) elaboran el primer intento sistemático de legitimación de un gobierno en Venezuela mediante la aplicación de una teoría coherente y uniforme”[5].

Aunque continúa existiendo en el mundo de las ideas, como un fantasma que se niega a esfumarse, la noción del césar democrático fracasa en la práctica con los hechos que se desencadenan a raíz del 18 de octubre de 1945, los cuales acaban definitivamente con los vestigios del gomecismo. Ahora no es el hombre fuerte, el gendarme necesario, el encargado de llevar a la sociedad a la cúspide de la civilización, pues los nuevos líderes consideran que todos están capacitados para ella: así lo expresa Rómulo Betancourt el 30 de octubre del mismo año, apenas 12 días después del derrocamiento de Medina Angarita y la formación de la Junta Revolucionaria de Gobierno que no tarda en llamar la elección a una Asamblea Constituyente: “Esta revolución ha sido hecha para devolver al pueblo su soberanía”[6].

Sin embargo, los vicios que prometieron combatir pronto aparecieron en el nuevo gobierno y en el de Rómulo Gallegos, el primer presidente elegido de forma popular. Así ese proyecto de democracia estuvo prácticamente tutorado por un solo partido político (Acción Democrática), que, para los militares participantes del 18 de octubre, había sumido al país en anarquía y por eso se hacía necesaria la presencia de una institución que estableciera el orden. Esa institución, desde luego, eran las Fuerzas Armadas que tomaron el poder el 24 de noviembre de 1948 para garantizar un “(…) orden constitucional adecuado a la verdadera realidad venezolana y surgido de la voluntad nacional, libre e imparcialmente manifestada a través de las organizaciones políticas”[7], según dijeron a las horas.

En retrospectiva, mirando esos acontecimientos desde el presente, pudiéramos afirmar entonces que a lo largo de la primera mitad del siglo XX hay al menos tres senderos por los cuales los gobiernos del momento transitan para alcanzar la democracia: el primero bajo la premisa del hombre fuerte, el segundo a partir del partido político como rector del proceso y el tercero desde la institucionalidad emanada de las Fuerzas Armadas. Los tres tienen oportunidad de ponerse en práctica y los tres también fracasan estruendosamente en sus intentos. Tendrán que esperar hasta la segunda mitad del siglo para descubrir las claves para que una república democrática sea perdurable en el tiempo. Y el punto esencial de ese proceso llega el 31 de octubre de 1958, con la firma de un acuerdo político.

Consolidación… ¿y crisis?

La firma del Pacto de Puntofijo no solo representó un acuerdo partidista entre las tres toldas con mayor respaldo popular y visiones democráticas liberales, sino que también fue la expresión de un consenso mucho más amplio que abarcó diferentes esferas de las élites y de la sociedad. Este acontecimiento implicó el compromiso del empresariado, de los obreros y gremios, de la Iglesia, de los estudiantes y hasta de los militares con la democracia. El compromiso significa un hito importante para el país, porque por primera vez en muchos años, tal vez incluso desde los tiempos del Tratado de Coche en el siglo XIX, los venezolanos decidieron entenderse sin el afán de sacarse las tripas y a la vez salir airosos, pues intentos por resolver pacíficamente los conflictos no han faltado en el país.

No por esto, el proyecto democrático comenzado en 1958 dejo de tener enemigos o detractores. Al contrario, en democracia caben todas las voces, incluso las que buscan destruirla. Los ejemplos sobran: la primera década de vida del consenso entre los partidos es muy turbulenta: una temporada de golpes que intenta desestabilizar el Estado, pero que termina frustrada. Aunque provienen de dos frentes, propio del extremismo de la Guerra Fría, las movidas antidemocráticas no tienen color político, así lo dice el historiador Edgardo Mondolfi Gudat en su libro Temporada de golpes, en donde analiza minuciosamente la historiografía que divide a las rebeliones “(…) como si, de manera mosaica, fuera posible separar las aguas entre los militares que protagonizaron las distintas asonadas”[8].

De ninguna forma esto significó tampoco que la democracia fuese inmune a los ataques o que saliera ilesa de sus problemas, por algo el historiador Rafael Arráiz Lucca afirma que, al terminar los primeros 15 años de experiencia democrática, comienzan los problemas[9]. No porque antes no los hubiera, sino porque esos aún persisten en nuestros días. Cuando avanza la década de los años 70, los líderes y críticos del proyecto no tardan en diagnosticar los síntomas y en los tempranos 80 ya proponen soluciones: la democracia necesita ampliarse y la descentralización es el remedio para esa enfermedad. La creación de la Comisión Presidencial para la Reforma del Estado (Copre) apunta hacia el malestar, pero no es suficiente: la devaluación y la corrupción política generan fuertes estragos.

No obstante, esos años no tienen parangón con los que vendrán a partir de 1989. El estallido social del 27 de febrero y la respuesta del Estado ante esos sucesos contribuyen con la narrativa de los enemigos de la democracia. Al punto que, pese a tener mejor semblante cuando empiezan los 90, dos intentonas de golpe de Estado en 1992 terminan socavando la confianza de la gente. No obstante, ni el Caracazo, ni los cuartelazos ni las conjuras pudieron contra la república y la democracia. Al final, la salida del presidente la decidió él mismo tras una sentencia de la Corte Suprema y una investigación hecha por el Congreso. La institucionalidad con la que se soñaba a comienzos del siglo XX ya era un hecho, la democracia liberal se había consolidado y no estaba en crisis como se exponía.

¿Y quiénes exponían esas críticas? La opinión pública en general. El final del siglo coincidía con el fin de una época. A pesar de la articulación ambidiestra de los enemigos del presidente Carlos Andrés Pérez[10], unos pocos se atrevieron a decir que no era la democracia la que estaba en crisis, sino las instituciones, y en particular los partidos políticos[11]. Un hecho que puede sostener esta idea no es solo la salida constitucional de Pérez en 1993, sino la elección de un outsider: Hugo Chávez, el hombre que en 1992 intentó tomar el gobierno por la fuerza, ganó la elección de 1998 sin obstáculos, con las normas de la democracia que no estaba secuestrada por dos partidos, como algunos –incluyendo al propio Chávez– decían. Había, pues, claras garantías electorales para alternar el poder.

Cota

Culminado este esbozo cronológico y al mirar en retrospectiva los ejemplos comentados, podemos decir que el siglo XX fue el siglo de la democracia. Los proyectos políticos que se presentan en esa centuria tienen en común la persecución de un régimen democrático liberal, por más disimiles que sean en sus conceptos y prácticas: el césar, el partido y la institucionalidad armada. Eso sin tener en consideración la ampliación de los derechos que la sociedad venezolana consiguió desde abajo, fuera del presidencialismo, como la inserción de la mujer, la desruralización, las asociaciones corporativas y comunitarias, la educación masiva y la inclusión social[12]. Todo eso en apenas 100 años. No fue, pues, ni de lejos, un siglo perdido como dijo una vez un teniente coronel retirado.

***

Bibliografía citada

Arráiz Lucca, Rafael, La democracia en Venezuela: un proyecto inconcluso. Caracas, Alfa, 2020.

Caballero, Manuel, Las crisis de la Venezuela contemporánea. Caracas, Alfadil, 2009.

Carrera Damas, Germán, De la abolición de la monarquía hacia la instauración de la república: 1810-1830. Caracas, Fundación Rómulo Betancourt, 2009.

___, De la dificultad de ser criollo. Caracas, Los Libros de El Nacional, 2012.

Chávez, Hugo, El libro azul. Caracas, Ministerio del Poder Popular para la Comunicación e Información, 2013, en: http://www.psuv.org.ve/temas/biblioteca/libro-azul-hugo-chavez-frias/ (Consultado el 23 de abril de 2024).

Mayobre, Eduardo, Venezuela: 1948-1958. La dictadura militar. Caracas, Fundación Rómulo Betancourt,

Mondolfi Gudat, Edgardo, Temporada de golpes. Caracas, Alfa, 2015.

Pino Iturrieta, Elías, Positivismo y gomecismo. Caracas, Alfa, 2016.

Piñero, Jesús, Venezuela: documentos para su estudio (1498-1999). Caracas, Luis Felipe Capriles Editor, 2021.

Quintero, Inés (coord.). La sociedad en el siglo XX venezolano. Caracas, Fundación para la Cultura Urbana, 2021.

Quintero, Inés, El marquesado del Toro 1732-1851. Nobleza y sociedad en la provincia de Venezuela. Caracas, Academia Nacional de la Historia, 2009.

Straka, Tomás, “Cesarismo democrático: la victoriosa derrota Vallenilla Lanz”, 4 de noviembre de 2019, en Prodavinci. Disponible en: https://prodavinci.com/cesarismo-democratico-la-victoriosa-derrota-de-vallenilla-lanz/ (Consultado el 17 de abril de 2024).

***

Notas

[1] Hugo Chávez se refirió al siglo XX como un siglo perdido en El libro azul, de su autoría. La edición que consultamos para este ensayo fue publicada por el Ministerio del Poder Popular para la Comunicación e Información en 2013 y puede consultarse en la página web del PSUV: http://www.psuv.org.ve/temas/biblioteca/libro-azul-hugo-chavez-frias/ (23/04/2024).

[2] Sugerimos la consulta de un par de libros suyos: De la dificultad de ser criollo (Caracas, Los Libros de El Nacional, 2012) y De la abolición de la monarquía hacia la instauración de la república: 1810-1830 (Caracas, Fundación Rómulo Betancourt, 2009).

[3] Sobre el carácter revolucionario de la independencia y el avance hacia la construcción de una república, puede consultarse su tesis doctoral: El marquesado del Toro 1732-1851. Nobleza y sociedad en la provincia de Venezuela.

[4] Tomás Straka, “Cesarismo democrático: la victoriosa derrota Vallenilla Lanz”, 4 de noviembre de 2019, en Prodavinci: https://prodavinci.com/cesarismo-democratico-la-victoriosa-derrota-de-vallenilla-lanz/ (17/04/2024).

[5] Elías Pino Iturrieta, Positivismo y gomecismo, p. 76.

[6] Rómulo Betancourt, “Motivos y objetivos de la Revolución de Octubre, en Jesús Piñero, Venezuela: documentos para su estudio (1498-1999), p. 217.

[7] “Exposición de las Fuerzas Armadas Nacionales (Comunicado N° 6)”, Caracas, 24 de noviembre de 1948, en: Eduardo Mayobre, Venezuela 1948-1958. La dictadura militar, pp. 79-80.

[8] Edgardo Mondolfi Gudat, Temporada de golpes, p. 21.

[9] Rafael Arráiz Lucca, La democracia en Venezuela, un proyecto inconcluso pp. 157-164.

[10] Hablamos de una articulación ambidiestra porque los enemigos del presidente eran de izquierdas y derechas.

[11] Manuel Caballero, Las crisis de la Venezuela contemporánea, pp. 181.

[12] Sobre estos temas sugerimos el libro La sociedad en el siglo XX venezolano¸ coordinado por Inés Quintero y publicado por la Fundación para la Cultura Urbana en 2021.

Jesús Piñero

ARTÍCULOS MÁS RECIENTES DEL AUTOR

- Peter Burke: “El acceso inmediato a tanta información es una bendición, pero tiene un precio”

- ¿Historiografía de aeropuerto? Notas sobre el oficio de los historiadores en la década 2013-2023

- Venezuela y el siglo de la democracia

- Lea acá “Comunicarse cuesta 6 milésimas de oro”, un capítulo de “Canaima de carne y huesos”, el más reciente libro de Jesús Piñero y Valeria Pedicini

Suscríbete al boletín

No te pierdas la información más importante de PRODAVINCI en tu buzón de correo