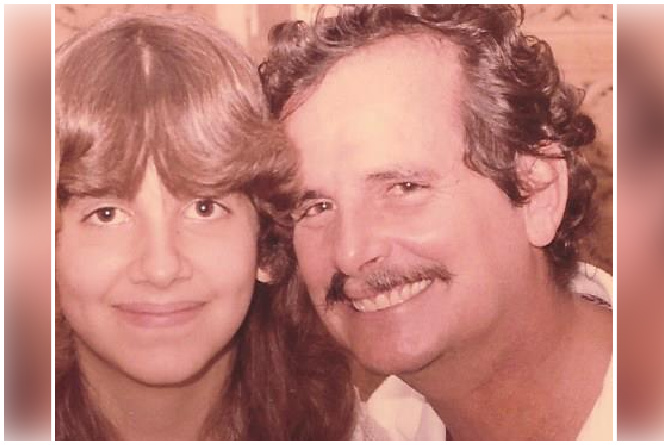

Fotografía cortesía de la autora.

Buscaba mi propio estilo con las palabras de mi hermana en mente: “ni muy muy, ni tan tan”. Empezaron a gustarme los colores tierra, marrones en todas sus tonalidades, verde oliva, blanco y beige. Se impuso la moda masculina para mujeres y allí encontré mi nicho. Con frecuencia hurgaba en el armario de mi papá buscando prendas que pudiera lucir. Encontré una camisa de un beige pálido –quizá más bien desteñido– que aunque me quedaba grande me parecía que iba perfecta con mis pantalones preferidos. Además disimulaba mi extremada delgadez que era, precisamente, lo que más me perturbaba en ese tiempo. Mientras mis amigas exhibían prominentes posaderas y bustos generosos yo tenía que hacer chistes de mi largura. Decidí usarla a escondidas de mi papá. Me resultaba divertido tomarla sigilosamente, ponérmela, luego devolverla a su lugar y ver que más tarde él la luciera. Era también una de sus preferidas. En realidad, la parte más divertida era usar la camisa con el aroma de él en ella. La marca de su perfume estaba en casi todas las vallas publicitarias de la ciudad así que cuando me la ponía todos mis amigos identificaban la fragancia de moda.

No tardó en darse cuenta de que compartíamos atuendos e intentó convencerme con todos los argumentos posibles de que no me iba bien la moda masculina. Mientras esgrimía razones para que desistiera de mi propósito más aumentaba mi interés por sus prendas de vestir. Cambió la camisa de lugar dentro del armario quizá con la esperanza de que al no tenerla yo a la vista no la usara. Intento fallido, igual la encontraba. No era la única camisa que a hurtadillas le tomaba, solo que era la preferida de ambos.

En realidad me encantaba jurungar en todos sus espacios. Pasaba horas en su despacho escribiendo mis historias en su máquina Olivetti. Le gastaba el papel, las cintas, el típex y nunca dijo nada. Nunca lo oí quejarse por aquello; al contrario, creo que le gustaba. A menudo lo vi alisando las hojas que yo tiraba al cesto para leer mis intentos; más tarde, en alguna conversación trivial, me sugería ideas para mis escritos. Cuando se compró una IBM eléctrica yo la estrené y aumenté mi tiempo de estada en su escritorio. Leía sus libros, imitaba su firma y seguía gastando papel y escribiendo historias. Llegué a poner mis propios recodartorios sobre su calendario; era difícil definir si ese espacio era suyo o mío.

Leímos juntos El principito, me enseñó a entender La ilíada, me ayudó a hacer el trabajo final del año escolar. Fue la primera vez que obtuve la máxima nota en una asignatura en el nuevo colegio. Escribimos juntos «Las diez reglas para copiarse en un examen», texto que postulé para su publicación en el periódico escolar y que obtuvo elogios entre jurado y estudiantes. Así que el único motivo de discrepancia con mi papá era la camisa grande. Miento. Había otro: la finca. Ese siempre fue su sueño. ¡Un brillante abogado que amaba el campo! Al arribar a sus cuatro décadas decidió cambiar los libros por vacas. Colgó su toga, tomó todos sus ahorros y compró su lugar de ensueño. “Finca Las Lagunitas”, la llamó, porque según él tenía el mayor reservorio de agua de la zona. Bautizó a todos los becerros con nombres que recreaban alguna anécdota y no paraba de contarlas. Mis hermanas adoraban ir los fines de semana y las vacaciones a la finca; yo, en cambio, ansiaba al abogado de vuelta.

El treinta y uno de enero de aquel año –1986– bajó las escaleras con ese disfraz llanero que yo detestaba. Solía decirle, haciendo gala de palabras rebuscadas: “Repugna a la identidad nacional que un caraqueño quiera parecer llanero”; él reía y me decía que usara esa frase para alguna historia. Fue la mejor manera que encontré para decirle que yo extrañaba el nudo de su corbata, sus yuntas y el agitado paso citadino cuando me llevaba con él a recorrer los pasillos del Palacio de Justicia. Muchos años después entendí la prisa para estampar una simple diligencia en un expediente antes de que muriese el lapso procesal para hacerlo.

Fotografía cortesía de la autora.

“He decidido que vamos a hacer las paces con el tema de la camisa”, dijo en tono ceremonioso, como solía hacer cuando mezclaba ironías con chistes en su habitual humor negro: lo que en broma decía en serio lo pensaba y lo que en serio decía era una broma que gastaba. Así que le respondí con una mueca de “no me importa si la escondes que igual la encuentro”. Besó a mis hermanas, luego a mí y se marchó. Emprendió el viaje como cada semana a su lugar de ensueño.

Cuando entré a mi habitación encontré sobre la cama la camisa con una nota que decía: “Para ti, con amor, de papi”. Salté de alegría, me la puse, me la ajusté con un cinturón ancho de cuero marrón, subí las mangas, bailé frente al espejo y salí en estampida a mostrarle a mi hermana que había ganado la batalla. Pasé toda la tarde con la camisa puesta.

Recuerdo aquella noche como la más larga de mi vida. Mamá estaba en su cama, con manos y pies encalambrados, sin moverse después de una llamada telefónica a medianoche. Yo, sentada esperando que volvieran a llamar; mis hermanas acurrucadas en la cama con ella. Solo se sabía que había ocurrido un accidente, dijo. Mintió. No hallaba cómo decirnos lo que le comunicaron a ella: “El doctor murió en un accidente de tránsito”.

Fotografía cortesía de la autora.

Usé su toga al recibir mi título de abogado y la cinta roja de la que pendía su medalla para colgar la mía. Entré al auditorio nerviosa, como todos. Mientras el mundo celebraba que ese año Nelson Mandela recibía el Premio Nobel de la Paz, en mi país los milicos amenazaban con volver al poder. Es día había una manifestación en la Plaza Madariaga de El Paraíso. Las pancartas: “¡Constituyente ya!”, “Muerte a los políticos” y la alharaca de la muchedumbre dificultaban la entrada al recinto universitario. Aun así, el acto se llevó a cabo. Cuando escuché mi nombre me puse de pie y subí las escaleras; entonces me llegó el olor de su perfume. Era como un presagio de que él iba conmigo, orgulloso, estrechando también las manos de las autoridades universitarias. Sí, papá estaba ahí, acompañándome. Y sentí, una vez más, que tenía puesta su camisa.

[Texto generado en el “Taller de literatura autobiográfica” coordinado por Ricardo Ramírez Requena.]

Corallys Cordero

ARTÍCULOS MÁS RECIENTES DEL AUTOR

Suscríbete al boletín

No te pierdas la información más importante de PRODAVINCI en tu buzón de correo