Continuamos la celebración de los 40 años de El cuaderno de Blas Coll del poeta Eugenio Montejo (1938-2008). En esta oportunidad publicamos un trabajo de Nicholas Roberts, profesor asociado en Estudios Hispánicos de Durham University, Inglaterra.

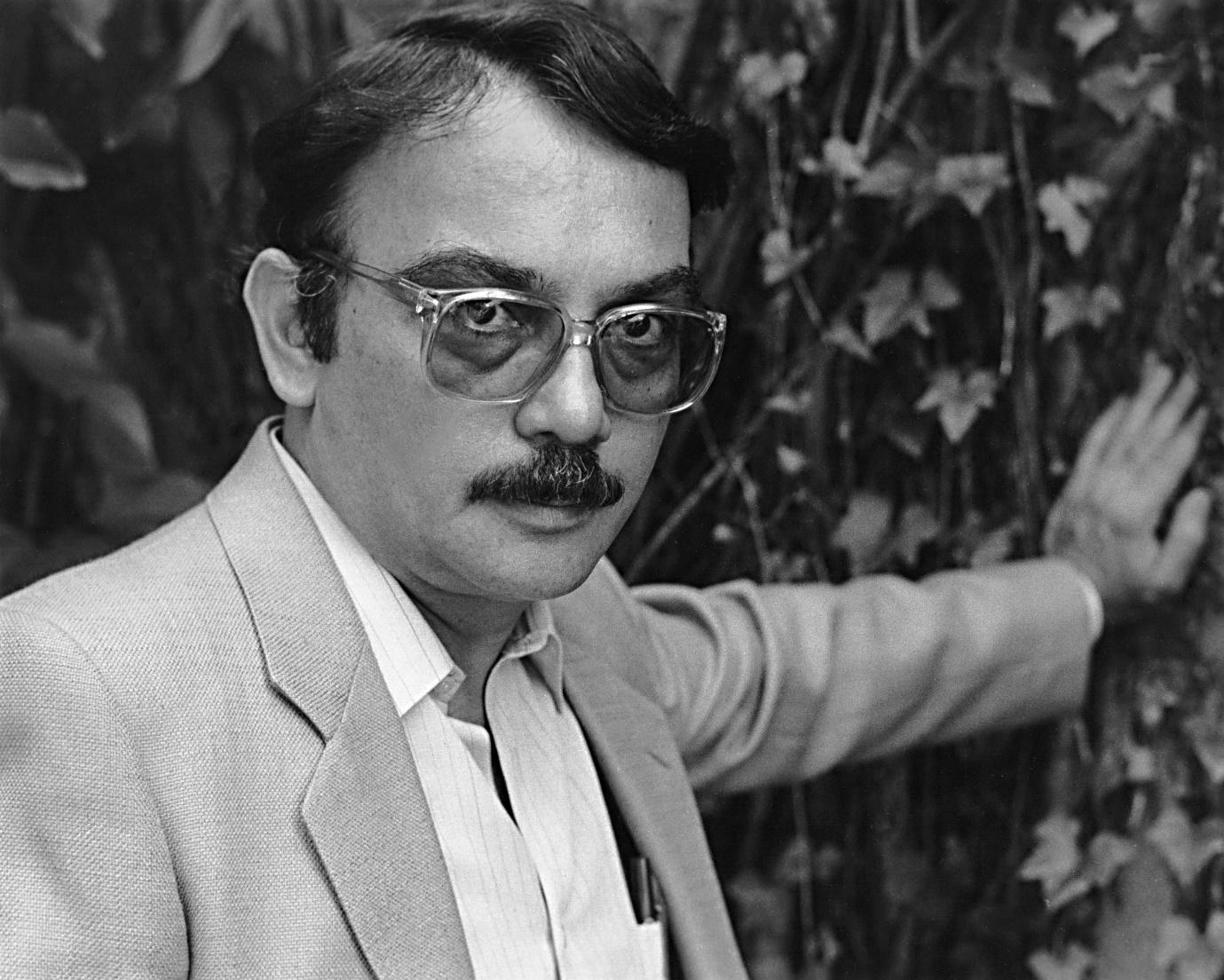

Fotografía perteneciente al álbum familiar

Si la poesía ortónima de Eugenio Montejo destaca, como muchos han comentado, por su equilibrio y su harmonía, cada palabra y cada pausa de cualquiera de sus poemas dotada del peso, duración, y resonancia perfectos para crear un todo que parece flotar en una brecha fuera del tiempo en la mente del lector, El cuaderno de Blas Coll choca – a primera vista, al menos – por la índole fragmentaria, confusa, contradictoria tanto de su forma como de su contenido. Sin menospreciar la importancia de un análisis más profundo y pormenorizado de este rasgo tan notable del Cuaderno, siempre me ha llamado la atención la forma en que dicha característica subyace el elemento más fundamental del libro, es decir, la filosofía e ideas sobre la lengua (y, más específicamente, la lengua española) de su autor misterioso. Como es bien sabido, Coll quiere cambiar el español, depurarlo, renovarlo, revivirlo. Pero de qué manera y por qué parece depender del fragmento en que uno se enfoque.

Empecemos con lo más comentado: para Coll, el español es un idioma pesado, torpe, plagado de estructuras y letras innecesarias. En notables fragmentos, lo compara con el latín, ‘lengua de inigualable concisión’, y hay indicios de una propuesta de volver a este idioma o tal vez a un castellano antiguo: refiriéndose al hebreo que ‘pudo renacer e imponerse por voluntad de su pueblo’, se pregunta, ‘¿por qué (a su vez) no podríamos devolver al castellano la indispensable concisión de la cual se origina?’. Semejante opción es rechazada, porque Coll – y aquí uno no puede menos de percibir un guiño de ojo de parte de Montejo – trata de ‘ser práctico’. No obstante, estos retazos atestiguan la presencia de ciertas tendencias tradicionalistas en el proyecto de Coll, tendencias que quedan al descubierto cuando el tipógrafo nos informa que, en cuanto a la lengua española, lo que desea es ‘fortificarla, resguardar su tradición, cubriendo sus flancos vulnerables’.

El camino que escoge Coll no es, entonces, devolverle esa anhelada economía verbal al español mediante un retorno a un pasado lingüístico perdido, sino hacerlo a través de un giro sumamente modernizador e innovador, con la invención de un nuevo idioma, el llamado colly. El motivo de esta decisión pareciera sencillo: para Coll ‘una lengua es ante todo su lugar’, y su proyecto parte de la necesidad de ajustar el español al clima y naturaleza del Caribe, o de Venezuela, o de Puerto Malo (es decir, donde el calor requiere, por ejemplo, vocablos más cortos, según Coll), o tal vez de Blas Coll como isla propia, pues, como todos sabemos, el colly es un idioma que Coll ‘terminó hablándose a sí mismo’.

O tal vez no es tan sencilla. Pues el proyecto de Coll no es sólo una tentativa provincial de cambiar el idioma, con tendencias tradicionalistas e innovadoras, sino también un proyecto universalista, filosófico, a través del cual el tipógrafo busca efectuar un cambio en la forma de expresarse y de ser a nivel humano. Américo Ferrari, en su famosa introducción al poemario Alfabeto del mundo, reparaba en este rasgo de las ideas de Coll al hablar del mismo como ‘el lingüista de la utopía’. De ahí que en otros fragmentos la reducción de sílabas pregonada por Coll, por ejemplo, se revele como un intento por basar la lengua a la que tanto aspira en una supuesta conexión fundamental, ontológica – acaso divina – entre el número de sílabas de una palabra y (la esencia de) lo que denomina. Recordemos que Coll hace referencia a la aseveración de Víctor Hugo de que ‘el monosílabo tiene una extraña capacidad de inmensidad’; notemos, también, que el hebreo, lengua (hasta cierto punto) modelo para la meta de Coll de imponer un idioma más conciso, se consideraba hasta la edad media como la lengua divina cuyas palabras, como afirma Huberto Eco, ‘se correspondían con la naturaleza de las cosas’. De esta forma, lejos de proponerse crear un nuevo español, lo de Coll se perfila – como él mismo insinúa – como un plan de ‘creación de un nuevo idioma, es decir, (…) una lingua franca capaz de coexistir junto a los distintos idiomas de los pueblos’.

Fotografía perteneciente al álbum familiar

Tradición, innovación; provincial, universal. Y las tendencias divergentes, por no decir contradictorias, no paran ahí: Montejo (editor) nos informa, por ejemplo, que Coll creó un ‘algebra personal’, además de dar constancia de que en ciertas ocasiones usaba ‘los símbolos petroglíficos’. Revelador – y no muy sorprendente – entonces que Derrida haya hablado de cómo estos dos sistemas de escritura son intrínsicamente opuestos, ya que mientras la pictografía representa ‘un consumo desenfrenado de significantes’, el álgebra ‘reduce al mínimo el gasto significante’.

La razón por la cual he hecho tanto hincapié en esta aparente disonancia de las ideas de Blas Coll es porque, a mi modo de ver, nos permite entender mejor la imagen fundamental que nos da el tipógrafo para visualizar su propuesta lingüística. En un fragmento clave de su cuaderno, Coll precisa que lo suyo es un intento por echar los cimientos de una casa: ‘Es la casa de todos, a la que cada uno debe su ladrillo. Es una casa hecha con las piedras del lugar, con el barro y las cañas del lugar, pero no será una casa ajena donde se viva como hasta ahora, de modo tan incómodo y desguarnecido. Será una casa para vivir en paz’. El concepto del lenguaje – y del lenguaje en su máxima expresión: la poesía – como una casa no es nuevo: nos recuerda, por ejemplo, la morada de Heidegger o la cárcel de Nietzsche. Pero en el caso de Coll, la presencia latente y constante de tantas tendencias opuestas nos lleva a prestarle más atención a la índole esencial de esta construcción, donde las paredes y el techo representan un espacio fronterizo donde lo interno y lo externo, el ser y el mundo se juntan y se confunden. Por eso constituye la representación por antonomasia de la deseada lengua utópica de nuestro tipógrafo.

Es más: si hojeamos la obra de las otras voces oblicuas de Montejo – contertulios todos de Coll, que no se nos olvide – con esta imagen arquitectónica en mente, pronto nos percatamos de que es una figura adoptada, o, al menos, insinuada por estas figuras heteronímicas también. Quizá el ejemplo más palmario sea el de Sergio Sandoval, coplero venezolano, quien, en su copla XXXVII, pregunta, ‘¿de qué hablarán los adobes | con sus palabras de barro?’. Describe el adobe como ‘el ladrillo de barro seco con que los pobres levantan sus casas’, antes de comentar que ‘el iluminado maestro Simón Rodríguez, junto con la enseñanza de las primeras letras, adiestraba a sus discípulos en la fabricación de los adobes, sin duda por reconocer en éstos unas letras tanto o más útiles que las del alfabeto’. Si notamos que, igual que Coll, Simón Rodríguez era tipógrafo, y que la meta de Sandoval es ‘seguir la voz natural de su pueblo’ a través de su poesía, empezamos a apreciar hasta qué punto estas construcciones de adobe del poema de éste se conectan y se funden con la casa que Coll quiere construir a partir de los fragmentos de su cuaderno. Lenguaje, naturaleza, hogar: los mismos elementos se repiten. También cabe reflexionar sobre la presencia de tendencias encontradas en el caso de Sandoval, poeta enfocado en lo venezolano, y sin embargo con fuertes influencias del pensamiento y cultura orientales.

De hecho, nuestro coplero yaracuyano dedica otra de sus obras a esta visión ‘construccionista’ del poema (y, por ende, del lenguaje): en la copla III afirma que ‘quienes hablan son las tejas: | si están rotas hablan solas, | si no, con su compañera.’ Por un lado, estos versos apuntan y confirman la importancia de la pluraliidad, de la presencia de múltiples voces en estas construcciones lingüísticas, señalada ya en el llamado de Coll de que todos deben aportar su propio ladrillo. Por otro lado, nos permiten ampliar la imagen mental que tenemos de esta morada: no son sólo los muros los que cuenten, sino el techo también, y tal vez, de esta manera, podamos llegar a interpretar la forma triangular de los coligramas de otra voz oblicua, Luis Cervantes (la que se dedica con mayor asiduidad a llevar a la práctica las ideas ‘reduccionistas’ de su maestro), como una representación poética del techo de la casa de Blas Coll. Claro, habría que imaginárselos reflejados en un espejo… pero, la heteronimia, ¿no es, según Montejo, una ‘escritura en espejo’, al fin y al cabo?

Si pasamos al caso del colígrafo Tomás Linden, una vez más reparamos en la presencia de esta temática: se desempeñó como arquitecto en Suecia y, según nos informa Montejo (editor), su incursión en el mundo poético coincidió con una época de su vida en que se había convertido en ‘defensor de una arquitectura “tan leve como el cuerpo de un pájaro”’, siendo éste una metáfora del poeta no sólo en términos generales sino en la poesía de Montejo en particular. Y, ¿qué decir de su nombre? Linden insinúa linde, vocablo que viene de la palabra latina limes (sendero (medianero), límite, frontera): su apellido, pues, implica una frontera que también es un camino. ¿Será que la frontera que son las paredes y el techo de la casa de Coll, donde conviven lo interno y lo externo, se puede concebir como un sendero, un proceso? Retomaremos este hilo al final de este ensayo.

En los escritos de los demás personajes heteronímicos de Montejo es más difícil ver alusiones obvias a este concepto de la casa o construcción lingüística/poética. Y sin embargo, una y otra vez nos conseguimos con imágenes que comparten las mismas características esenciales de la morada fundada por Coll: las rimas de Eduardo Polo habitan el mundo de los niños, la infancia (y aquí podríamos emprender una lectura psicoanalítica) entendida como estado limítrofe entre la mudez de la preexistencia y la rígida sensatez lingüística de los adultos, y la decisión de Polo – ‘el mago’ – de dedicarse a la arqueología marina y de arrojar sus cuadernos al mar recuerda y nos devuelve tanto al supuesto viaje (camino) en barco de Coll que lo llevó desde las Islas Canarias hasta la bahía calurosa de Puerto Malo como a su posible final en una nave de carga, subrayando así la importancia del océano como lugar fronterizo en donde se navega tanto entre Europa y América, como entre la vida y la muerte. Quizá podríamos, de forma similar, percibir una referencia al mismo Atlántico que cruzó Coll en los versos del colígrafo Jorge Silvestre en donde éste habla de la ‘gramática del charco’.

¿Y qué decir de la obra de ese otro grupo de heterónimos que llevan el nombre de ‘Eugenio Montejo’? El ensayista habla de los panes que veía alineados en la panadería de su padre, formando así un muro; el poeta se refiere con frecuencia a la casa de su niñez, derrumbada y agobiada por la construcción más moderna que es la ciudad venezolana de la segunda mitad del siglo XX, una casa de piedras ya ausentes vinculada a la niñez (¿Ecos de Polo?), a un paraje más verde, más natural (¿Sandoval, Coll?). Panes y piedras: maneras ambas de formular y visualizar la morada lingüística, poética que Montejo busca construir: ‘los panes y las palabras se juntan en mi imaginación’, nos informa el ensayista; ‘con piedra viva escribiré mi canto’, nos promete el poeta.

Pero es otro elemento de la poética montejiana el que más me llama la atención al reflexionar sobre El cuaderno de Blas Coll y la casa que su autor pretende fundar a través de sus fragmentos y retazos: el de la terredad. La terredad es un concepto de la vida, una palabra que sintetiza la esencia (anhelada) de nuestro ser, que prioriza y subyace nuestro ‘estar en la tierra’. (Las resonancias heideggerianas ya dejan entrever la idea de una morada auténtica.)

Tres aspectos de la terredad de Montejo son clave en lo que a este breve ensayo se refiere. Primero, implica y requiere una reunión e inclusión de todos los aspectos de la existencia, por más opuestos o contradictorios que sean. Como bien resume el recién fallecido Guillermo Sucre, es ‘un ritmo, un dinamismo, en que la vida entera participa’, que ‘acog(e) lo material y lo inmaterial, lo concreto y lo virtual’, o, para utilizar los términos de Coll, la materia y la nada, donde nosotros somos ‘un fugacísimo punto de cruce’. Segundo, Montejo nos informa que ‘la terredad de un pájaro es su canto’. O sea, nuestra terredad es y está en nuestro canto, nuestro lenguaje, en nuestro lenguaje en tanto poesía. Y uso la primera persona en plural con razón y con énfasis aquí, pues el poeta deja bien claro que el canto de una especie, de nuestra especie, es el de todos, y cada ‘pájaro’ no es ‘sino un rayo en la noche de su especie, |una persecución sin tregua de la vida | para que el canto permanezca’. Es decir – y aquí llegamos al tercer aspecto en que me quiero centrar: la terredad es un camino sin fin, una construcción constante en el tiempo y en el espacio.

Los cabos sueltos ya se pueden atar. La casa de Blas Coll – donde sobresale la importancia de las paredes y (a través de ciertos colígrafos) el techo, entendidos éstos como sendero y construcción a los que cada uno le va agregando su propio ladrillo, su propia voz, su propio canto, y en donde se reúnen y se juntan tendencias y entidades opuestas, en donde se juntan lo interno y lo externo – es la terredad. Es más, y aquí quisiera concluir este ensayo regresando al libro en sí: ¿qué es esta casa sino El cuaderno de Blas Coll mismo? Es decir, el cuaderno no sólo funda la casa, sino que la va construyendo y constituyendo: es, a fin de cuentas, un texto que no deja de construirse, un camino que nunca termina, al que se le van sumando más fragmentos, más voces, voces oblicuas disonantes y divergentes. Así que, ¡bienvenidos a El cuaderno de Blas Coll! Abran la ‘puertada’. Pasen. Están en casa. Aquí entramos todos.

Nicholas Roberts

ARTÍCULOS MÁS RECIENTES DEL AUTOR

Suscríbete al boletín

No te pierdas la información más importante de PRODAVINCI en tu buzón de correo