El Orinoco desde la ribera de El Paseo, Ciudad Bolívar. Foto cortesía de la autora

Acababa de terminar el sexto grado cuando le dije a mi madre que no volvería a ese colegio. Lo había pasado fatal con la María Bollito, apodo que le pusimos a la monja que nos daba clases y con quien llegué a tener serios encontronazos. Si hubo un ser que logró desmotivarme alguna vez en la vida fue esa maestra. Habiendo aprobado por los pelos, había perdido por completo el entusiasmo de iniciar la secundaria en la misma escuela.

La otra parte de la historia es que no me gustaba mi ciudad. No entendía por qué habiendo topónimos más bonitos y elegantes tenía nombre de animal. Para entonces había leído acerca de otros países en una enciclopedia por fascículos –que mamá fue adquiriendo semanalmente y encuadernando ella misma hasta completar todos los tomos– llamada Monitor —el Google de aquella época. Contaba además con una propia, El mundo de los niños, compuesta por doce libros bellamente empastados en tapa dura de semipiel de dos tonos, cuyas páginas de papel satinado traían magníficas ilustraciones y textos en letras grandes en las que me zambullí durante mucho tiempo.

Gracias a esas lecturas mi visión del mundo se había extendido bastante más allá de una ciudad pequeña y sin atractivo, como pensaba que era la mía en 1970. Yo deseaba vivir en una ciudad más grande, más bonita, más llena de cosas como París o, sin ir tan lejos, como Caracas; pero vivía en El Tigre. Y todos los días, cuando el transporte escolar me llevaba de vuelta a casa al mediodía, después de recorrer medio pueblo dejando frente a sus hogares a otras compañeras, me preguntaba por qué mi ciudad no era como aquellas que salían en los fascículos de Monitor o en las postales que enviaban mis tíos desde Italia, con calles adoquinadas y escaleras de piedra, con largas y anchas avenidas, con inmensos jardines llenos de flores, con rascacielos iluminados y una Torre Eiffel y un Coliseo.

El Tigre, en cambio, siendo en aquel momento una población surgida del petróleo menos de cincuenta años atrás, tenía más calles de arena que asfaltadas, una sola avenida que por entonces se llamaba Primera Carrera, aceras de cemento solo en las calles más transitadas, postes de luz en las esquinas con una horrorosa maraña de cables, muchas casas bajitas con techos de zinc de dos aguas, pocas quintas bonitas y ajardinadas, y alguno que otro edificio de dos pisos.

Debía reconocer, sin embargo, que tenía varios hoteles y restaurantes, como el Hotel Arichuna en la Avenida España, donde solíamos almorzar los domingos; también, clubes privados creados por distintas colonias de inmigrantes como la Casa D’Italia –de la que mi padre era socio fundador–, la Casa España, el Centro Cultural Español, la Casa China y la Casa Nueva Esparta; una Plaza Bolívar enorme con bellos jardines, faroles de estilo fernandino y un pedestal con fuente de mármol de Carrara sobre el que se alzaba una imponente estatua ecuestre del Libertador adonde íbamos los jueves para escuchar la Retreta Municipal y en diciembre a patinar.

Para ser todavía un pueblo tenía más salas de cine que otras urbes de mayor tamaño; recuerdo el Plaza frente a la Plaza Bolívar; el Maroní y el Ayacucho, ambos en la calle Bolívar; el Girardot en la calle homónima, y el Teatro Cristal en la Primera Carrera –ahora Avenida Francisco de Miranda– con un gran escenario donde anualmente tenía lugar la presentación de gala del Ballet de Marialuisa Piazza. Había dos templos católicos, la iglesia Virgen del Valle, erigida por los primeros trabajadores petroleros de origen margariteño en una manzana ubicada en el cruce de las calles Bolívar, Girardot, Igualdad y Sucre; y la iglesia San Antonio de Padua junto al colegio del mismo nombre donde estudiaban mis hermanos, levantada en 1957 por sacerdotes franciscanos. Circulaba un periódico de edición diaria fundado por don Edmundo Barrios en 1954 llamado Antorcha, que salía de los talleres tipográficos de La Impresora El Tigre, y una emisora de radio de amplitud modulada denominada La Voz de El Tigre, creada en 1948. Tenía además una Casa de la Cultura en el Casco Viejo de la ciudad y un Taller Libre de Arte que quedaba en una esquina a seis cuadras de mi casa, creado por el artista plástico Eduardo Latouche, donde asistí disciplinadamente a clases de dibujo y pintura durante varias vacaciones.

Por supuesto, como cualquier otra población venezolana tenía también una calle donde bullía el comercio con cinco cuadras de locales de todo tipo, la mayoría de los cuales eran propiedad de libaneses, españoles, italianos, sirios, chinos, japoneses, trinitenses, andinos y margariteños. Los que más frecuentábamos eran la Librería Txiki, donde nos compraban los útiles escolares y empecé a elegir los libros que conformarían con el tiempo mi primera biblioteca; La Mascota, una tienda de ropa y textiles de los hermanos Milena y Polo Poletti; Isidro TV, donde junto con papá elegíamos la música de moda en discos de acetato de 33 y de 45 revoluciones; la Casa Horie, nuestro sitio favorito de juguetes; La Tacita de Plata en la calle Girardot, donde vendían de todo; y La Casa del Pueblo ubicada en el cruce de las calles Brisas del Caris y Rivas donde mamá nos compraba los instrumentos típicos –cuatro y maracas–, así como alpargatas, sombreros y otras prendas para nuestras presentaciones en los actos culturales. No obstante, siendo la calle Bolívar la zona comercial sus aceras eran angostas e irregulares, mismas que flanqueaban la vía de sentido único que desembocaba junto al Colegio Divino Maestro donde mi último año de primaria había sido un desastre.

Mamá no se opuso a mi decisión, pero en seguida me preguntó si tenía alguna idea de adónde ir puesto que la alternativa para cursar el bachillerato eran los liceos públicos y eso papá no lo aceptaría. ¡Desde luego que la tenía! “Quiero ir a Las Nieves”, le dije. Y una mañana muy temprano de principios de septiembre ambas enfilamos hacia Ciudad Bolívar, distante ciento quince kilómetros de El Tigre.

La capital del estado Bolívar, a la que se puede llegar desde Playa Blanca en la población de Soledad cruzando el río en chalana o, preferiblemente, atravesando el puente Angostura, siempre me había gustado por el simple hecho de estar a orillas del Orinoco, “el río más grande de Venezuela, el segundo más caudaloso de América del Sur y el tercero del mundo”, tal cual nos lo enseñaron en tercer grado. Esas referencias me bastaban para desear estar lo más cerca posible de ese río marrón que corría rapidísimo y del que se contaba que bajo sus aguas había peces enormes, reptiles peligrosos y mil remolinos.

Atravesar el puente colgante sobre el Orinoco ha sido desde mi infancia una experiencia marcada por diversas sensaciones. El puente, inaugurado en 1967 durante el gobierno del Dr. Raúl Leoni, es una estructura de cuatro canales de circulación; dos, junto a la baranda de inmensas vigas y gruesas guayas tensadas que lo sostienen, y dos en el centro que son unas rejillas de acero a través de las cuales se puede ver el río allá abajo desde la ventanilla del auto, en el que se percibe un sonido ronco y tenebroso generado por las llantas al contacto con el acero y por la velocidad del vehículo contra el viento.

Colegio Nuestra Señora de Las Nieves 2. Foto cortesía de la autora

Así, después de tanto tiempo viendo desde la calle su prolongada cerca de hierro, sus canchas deportivas, su laja misteriosa y sus fachadas imponentes que la fantasía de la edad me lo hacía ver como un castillo, entré por primera vez en el colegio Nuestra Señora de Las Nieves donde, dada la distancia entre El Tigre y Ciudad Bolívar, tenía que estudiar como interna. Por eso sentí que se abría un hueco en mi estómago cuando la Madre directora le dijo a mamá que las salidas serían solo los fines de semana, feriados y vacaciones “siempre y cuando no haya motivos de castigo”, enfatizó. Ambas me miraron y yo intenté disimular mi decepción. La monja quiso asegurarse de la razón por la que mamá pretendía inscribirme en el colegio y yo, una pulga de gente, reuní todo el valor que encontré para decirle que la idea no era suya sino mía. Con esa respuesta sellé mi primer destino.

Completado el trámite administrativo la directora nos entregó una lista y, haciendo sonar una campanita que tenía sobre el escritorio, llamó a otra religiosa a la que ordenó que nos mostrara el colegio. El tour duró casi una hora. Al salir, mamá propuso que diéramos una vuelta por los alrededores. “Para que te vayas ubicando”, dijo. En ese momento pude ver cómo aterrizaba un avión de Rutaca en el Aeropuerto José Tomás de Heres, situado justo en frente del colegio. Mamá condujo por la Avenida Táchira, una de las más bellas de Ciudad Bolívar, con hermosas quintas de estilo colonial, muchos jardines y aceras arboladas. Nos detuvimos a tomar algo en la fuente de soda Tony. Extrajo de su bolso la lista que le había entregado la Madre directora y la leímos juntas. Me preguntó si estaba contenta. Forzando una sonrisita nerviosa y tonta contesté que sí, mientras lo único que ocupaba mi pensamiento era que en menos de un mes estaría en un internado con salidas los fines de semana si me comportaba bien.

Colegio Nuestra Señora de Las Nieves. Foto cortesía de la autora

Continuamos nuestro paseo por la Avenida Táchira, pasamos junto a la Casa del Libertador conocida también como Casa San Isidro, empalmamos con la Avenida Cumaná donde cruzamos hacia la Calle Bolívar y un poco más adelante doblamos a la izquierda enfilando por la Avenida Juan Germán Roscio hacia el Paseo Orinoco que se despliega en ambos sentidos, isla de por medio, a lo largo de la ribera del río. Mamá estacionó en un sitio con sombra debajo de unos árboles y nos dirigimos a pie hacia la zona comercial, en el casco histórico. Compramos los uniformes en Almacenes Acapulco, después bajamos hasta la calle Zea donde funcionaba un negocio de telas y lencería, ahí adquirimos los juegos de sábanas, las toallas y los pijamas que aparecían en la lista. El resto lo compraríamos en el transcurso de los próximos días en El Tigre.

Estábamos ya sobre la hora del almuerzo de modo que antes de emprender el retorno fuimos a comer en el popular Mercado La Carioca, que quedaba casi al final del Paseo Orinoco. Dejamos las compras en el maletero del carro y caminamos, bajo un sol inclemente, hasta uno de los restaurantes donde la especialidad era la pescadería fresca del propio río.

Desde nuestra mesa contemplábamos el espectáculo que ofrecía el Orinoco en toda la extensión que podía abarcar nuestra mirada. Veíamos que corría vertiginosamente y cómo se formaban unos torbellinos que desaparecían de repente para aparecer de nuevo en otros sitios, una y otra vez. Veíamos la Piedra del Medio en cuyo fondo se cuenta que habita una serpiente gigantesca con siete cabezas que engulle a cualquiera que caiga o se atreva a nadar en esas aguas y provoca los remolinos que hunden chalanas y canoas. Una piedra que es, en realidad, una inmensa roca mucho más grande de lo que se alcanza a ver incluso cuando el río está en su nivel más bajo. Esa misma roca, que el naturalista alemán Alejandro de Humboldt denominó “orinocómetro”, es la medida por la que cada año se registran las crecidas y las bajadas del río. Veíamos El Degredo, un islote de playones pedregosos a quinientos metros de La Piedra del Medio frente a la Playa de Polanco, donde entre los siglos XVIII y XIX se dejaba en cuarentena a los barcos procedentes de otros puertos que transportaban mercancías y personas al desembarcadero de Angostura. Veíamos la ribera de enfrente hasta donde mamá y sus hermanos, cuando eran niños, caminaban todos los días desde su casa en El Peso: siete kilómetros de ida en la mañana y otros siete de vuelta en la tarde para asistir a la escuela de ese pequeño cantón llamado Soledad, que parecía haberse quedado anclado en el tiempo, del que nunca se ha sabido cuándo ni quién lo fundó, pero donde se dice que Humboldt y Bonpland pernoctaron en el Fortín de San Rafael sobre el Camino de la Encaramada una noche de julio de 1800.

De vuelta en El Tigre, los días siguientes mi madre y yo estuvimos ocupadas en adquirir el resto de las cosas que aparecían en la lista y en marcar todas y cada una de las piezas de mi ajuar con el número 26 que me habían asignado. De vez en cuando papá me preguntaba si estaba segura de querer estudiar tan lejos de casa; otras veces trataba de desaconsejarme enfatizando que solo podría salir los fines de semana, que tendría que compartir dormitorio y cuarto de aseo con otras estudiantes, que no habría paseos después de cenar como solíamos hacer casi todas las noches. Cuando mamá lo sorprendía en aquellas intentonas disuasorias le decía que ya el gasto estaba hecho y que no debía haber marcha atrás.

Si bien mis padres eran un equipo tanto en el hogar como en el trabajo, mamá era quien se ocupaba de nuestra educación. Ella nos inscribía en el colegio, firmaba los boletines, atendía las citaciones de los maestros, compraba los uniformes y útiles, asistía a nuestros actos culturales, se multiplicaba para llevarnos a clases de música, inglés y mecanografía, revisaba nuestras tareas y nos encaminaba hacia eso que hoy llaman “excelencia” con una frase que a mis hermanos y a mí nos quedó grabada: “No basta con hacerlo bien si se puede hacer mejor, y mucho mejor, superior”. En los años setenta el sistema educativo era de doble turno, de modo que yo asistía a las actividades extraescolares tres días a la semana, entre las cinco de la tarde y las siete de la noche. Y en el sistema de mamá faltar a cualquiera de ellas no era una opción porque enseguida recordaba que todo lo que implicara un costo aparejaba una responsabilidad. Por eso, en mi decisión de estudiar en Las Nieves, hechos ya los trámites de inscripción y matrícula, no había posibilidad de recular.

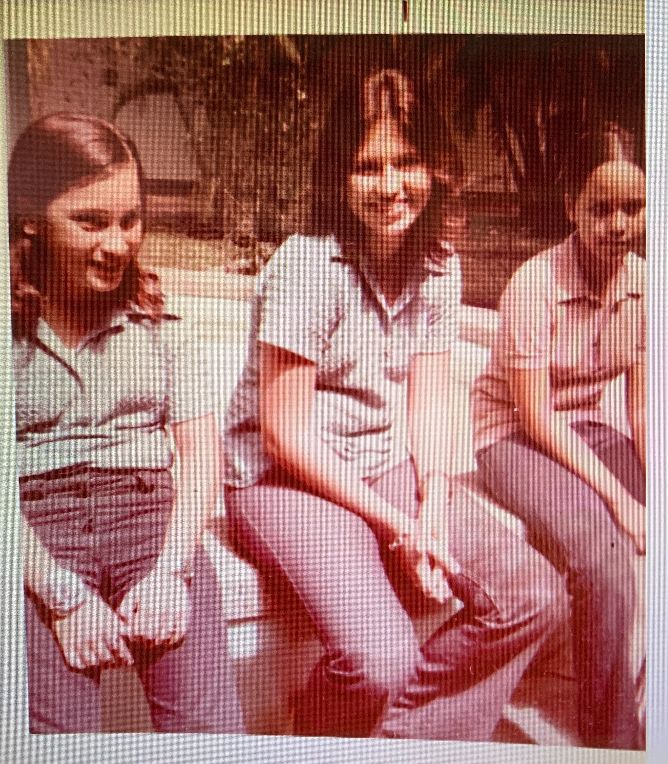

Liliana Fasciani (izquierda) junto con dos amigas. Foto cortesía de la autora

El primer domingo de octubre por la tarde, al atravesar el puente sobre el río, volví a sentir un hueco en el estómago: la sensación que me produce hasta hoy cruzar el Orinoco en sentido norte-sur. Esta vez llevaba una maleta y un neceser. Al despedirnos, papá dijo que si no me sentía a gusto lo llamara para venir a buscarme. Mamá y yo nos abrazamos un buen rato; luego dijo: “No vas a llamar porque quien quiso venir aquí fuiste tú; estudia con fundamento y los fines de semana te vendremos a buscar”.

Desde la cancela me quedé mirando las caritas de mis hermanos pegadas al parabrisas trasero mientras me decían adiós, hasta que el auto desapareció al doblar hacia la Avenida República. Tuve que ahogar el llanto para que nadie notara la turbación que sentía arremolinarse dentro de mí con la misma fuerza de los torbellinos en el río.

La tristeza me duró dos días. Al tercero, ya conocía los recovecos del lugar y a sus habitantes. Nunca pensé en llamar a papá para que fuera a buscarme. En cambio, la mayoría de mis compañeras detestaba el internado; les fastidiaban la disciplina, la omnipresencia de las monjas, la rigidez de los horarios, la revisión del uniforme antes de salir del dormitorio, la puntualidad de las clases, la misa matinal de los viernes con el padre Nieto, la repetición del menú semana tras semana, la siesta obligatoria, el silencio forzoso durante las horas de estudio, la invariable rutina que transcurría dentro de aquellos muros altísimos que nos separaban del bullicio de la calle y que no se parecía en nada a un hogar. Después de todo era un colegio, no una casa.

Todas las noches, después de la cena, disponíamos de una hora libre durante la cual nos dispersábamos entre los relucientes pasillos de los arcos, el patio de las redomas y el jardín de la fuente frente a la capilla. En ese recreo nocturno nos dedicábamos a ver televisión, a divertirnos con juegos de mesa, tocar guitarra, cantar, recitar, echar cuentos, secretear, terminar alguna tarea, en fin, hacer cualquier cosa.

A diferencia de las demás, yo me sentía bien a gusto y tenía mi rincón debajo de las escaleras junto a la dirección de secundaria donde podía escribir y leer los libros que pedía prestados en la biblioteca mientras las demás jugaban en las canchas, conversaban en los chambaos o se deslizaban en la enorme laja misteriosa al lado de los columpios. Ese rincón fue mi refugio durante los cinco años que viví allí. Y el cuarto de los zapatos del dormitorio rosado donde con frecuencia entrábamos, vela o linterna en mano, para terminar de estudiar para un examen al día siguiente o para desahogar iras, penas e inquietudes a solas o con una amiga. El cuarto de los zapatos era como un confesionario pero sin cura, sin penitencias ni absoluciones. En esa cuevita oscura y maloliente vacié, durante un lustro, todo el bagaje emocional de mi adolescencia; porque no era cuestión de ponerse a llorar o a hacer berrinches delante de aquella muchachera y menos aún de las monjas. En un internado la debilidad se paga con chalequeo y después es muy difícil recuperar el respeto.

Era feliz los viernes por la tarde cuando el señor Castillo iba a buscar a las que éramos de El Tigre para llevarnos a casa, y se me abría un hueco en el estómago los domingos por la tarde cuando atravesábamos el puente de regreso al internado. Por suerte, el río suavizaba mi nostalgia.

Liliana Fasciani, tercera en la segunda fila de derecha a izquierda. Colegio Las Nieves. Foto cortesía de la autora

Pocos días antes de recibir el título de bachiller y salir para siempre del colegio, influida por Lord Byron escribí un larguísimo poema que titulé “Memorias del internado”. Sentía la necesidad de no olvidar lo que había vivido allí y pensaba obsequiarle una copia del texto a mis mejores amigas: Nerea, Cinzia, María, Nayleth y Verano, pero creo que no llegué a hacerlo.

Para mí la experiencia fue grata y provechosa. Jamás me he arrepentido de aquella decisión y siempre agradecí a mis padres que me apoyaran en ella. Ahora más que antes mi vínculo con el Orinoco es indisoluble, porque obedeciendo a su última voluntad hace un año esparcí en sus aguas las cenizas de mi madre.

***

[Texto generado en el “Taller de literatura autobiográfica” coordinado por Ricardo Ramírez Requena.]

Liliana Fasciani M.

ARTÍCULOS MÁS RECIENTES DEL AUTOR

Suscríbete al boletín

No te pierdas la información más importante de PRODAVINCI en tu buzón de correo